El marcador de las “malas mujeres”: por qué el culo es el símbolo que define la moral femenina

Un ensayo analiza el impacto histórico, fetichización sexual e instrumentalización del trasero durante 200 años para perpetuar estereotipos de raza, clase y género

Pocas mujeres lo saben, pero sus vaqueros favoritos fueron diseñados para encajar en el trasero de Natasha Wagner. Esta desconocida, delgada y atractiva modelo de Los Ángeles, una universitaria rubia de melena surfera aspiracional, marcó el canon del denim femenino durante la década pasada. Su trasero, específicamente, trabajó para Levi’s, Gap, Old Navy o Wagner. La edición estadounidense de Vogue la definió como “el culo que está moldeando nuestra nación” y Refinery29, otra revista femenina, dictaminó que tenía “las mejores nalgas del mercado”. Su trabajo, básicamente, era encarnar una supuesta norma, la base sobre la que trabajaban los diseñadores para moldear la caída trasera de sus pantalones. El culo ideal en el que el resto de las mujeres debían encajar.

El trasero pequeño y tímidamente respingón de Wagner estuvo de moda hasta 2014. Ese fue “el año del culo”, tal y como estipula la periodista Heather Radke en su ensayo Butts: a backstory (Culos: el trasfondo, publicado en inglés por Simon&Schuster en 2022). Beyoncé, la artista que en Destiny’s Child escribió Bootylicious, publicó en esa fecha un álbum visual epónimo en el que, además de reivindicar el feminismo de Chimamanda Ngozi Adichie, se dejaba ver perrreando en videoclips virales como 7/11. Nicki Minaj se sumó a esta liberación cantando “Oh, dios mío, mírale el culo” en Anaconda, una oda al culazo que sampleaba parte de aquel “me gustan los culos grandes y no me puedo esconder” de Baby Got Back. Y si Miley Cyrus había descubierto el twerking a los blancos más recatados unos pocos meses antes, Meghan Trainor elevaría su retaguardia en All about that bass con una letra que declaraba la guerra a las Natasha Wagner de la vida. Su “no seré una 34, pero puedo moverlo / no seré un palillo, ni una Barbie de silicona / tengo ese boom boom que todos los tíos buscan” fue un bombazo global.

¿Qué pasó para llegar a este escenario? ¿Realmente supuso un cambio de paradigma social esta sacralización de los culazos en el pop de consumo masivo?

Fetiche y separador social

En Butts, Radke se resiste a cantar victoria en esta asimilación cultural del trasero prominente. Colaboradora de The Paris Review, la estadounidense debuta con un análisis cultural sobre por qué deberíamos tomarnos los culos más en serio (y desde mucho antes de 2014). La suya es una investigación sobre cómo en los dos últimos siglos se ha fetichizado este atributo para erigirse en un indicador de los sesgos de clase, género y raza. En el estandarte moral que impera en la sociedad.

“El trasero se ha usado para reforzar las jerarquías raciales, es un barómetro del trabajo duro y un medidor del deseo y la disponibilidad sexual”, escribe la periodista en sus páginas; donde puntualiza que “la forma y talla del trasero de las mujeres se ha percibido como un indicador de su naturaleza y su moral, su feminidad e incluso su humanidad”.

Leer a Radke ayuda a descubrir la raíz de los prejuicios que hemos proyectado sobre un simple atributo corporal. “Hace 200 años se instauró la idea de que las mujeres con trasero grande eran menos inocentes, más amorales que las mujeres con trasero pequeño. Esto, por supuesto, también se correlacionó con las categorías raciales. Era una forma de dejar claro que consideraban a las mujeres africanas hipersexuales y a las blancas sexualmente inocentes”, apunta la autora en un intercambio de correos electrónicos.

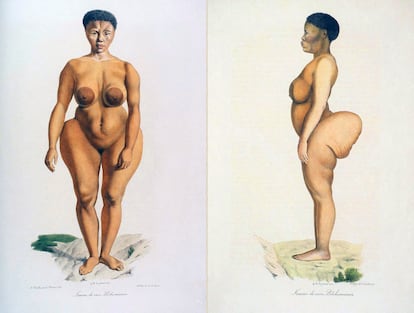

De la Venus Hotentote a la Kardashian

En un afinado análisis de 320 páginas, la ensayista viaja hasta el colonialismo y la popularización del discurso eugenésico y racista que dominó la ciencia del siglo XIX e inicios del XX para señalar los orígenes de estos estereotipos. Un binomio demoledor que se ensañó con una mujer en particular: Saartjie Baartman, conocida como “la Venus de Hotentote”. Una aborigen khoe nacida en la década de 1770 en Sudáfrica que fue capturada por colonos holandeses para pasar a ser explotada y esclavizada como un monstruo de feria. El “gran trasero” de la mujer se exhibió primero ante los blancos de Ciudad del Cabo —a los que se les permitía pincharle el trasero con un paraguas para comprobar “si era real”—; y después en Londres, con enorme éxito de público y de prensa.

“Baartman codificó un estereotipo de la mujer negra de gran trasero como hipersexual y no completamente humana, algo que ha convivido con nosotros durante al menos los últimos dos siglos”, puntualiza Radke. En sus páginas, cuenta cómo el antropólogo Abele de Blasio reforzaría esa asociación de hipersexualidad femenina en una serie de estudios sobre trabajadoras sexuales en el que tipificó a “las Hotentotes”. Mujeres a las que acusó de tener “un excesivo apetito sexual” que, supuestamente, estaba relacionado directamente con el diámetro de su trasero.

¿Cómo se higienizó ese ideal de belleza y misticismo sexual entre la población blanca? Como se ha hecho con casi todo en este terreno desde hace dos siglos: con las tendencias de moda entre las mujeres blancas privilegiadas. Radke conecta astutamente la popularización de un tipo de miriñaque pronunciado en el trasero (bustle, en inglés) entre las aristócratas de la época.

Aquella enagua rígida que se popularizaría entre la alta sociedad de finales del XIX como una extensión del corsé era, como explica la autora, “un culo prostético, una jaula que se podía poner y quitar una mujer para transformarse de la Venus griega a la Venus de los Hotentotes”. Otra evidencia más, añade, “de que la cultura y la moda de las mujeres blancas ha encontrado una manera de robar partes de la cultura, las historias y los cuerpos de otras personas que les convienen para dejar atrás el resto”.

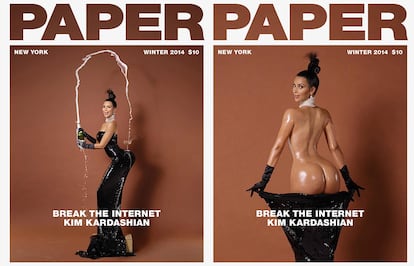

Pasaba con las blancas ricas en 1850 y pasó en 2014, cuando Kim Kardashian —a la que se ha acusado de apropiarse y monetizar símbolos de belleza de la cultura negra y de los márgenes sociales para después abandonarlos— popularizaría ese trasero exagerado en la portada de la revista Paper. Las fotografías de la cubierta, tomadas por Jean-Paul Gode —el mismo que había trabajado con la jamaicana Grace Jones en los 70 y al que se ha acusado de cosificar y reforzar los estereotipos de los cuerpos de las mujeres negras—, prometieron “romper internet”. Así fue. Al día siguiente, los clics sobre ese reportaje habían acumulado el 1% de todo el tráfico digital de Estados Unidos.

“El culo prominente de Kardashian me recordó al de Baartman, pero sus circunstancias no podrían ser más distintas”, cuenta Radke. “Esa distancia es lo que hace tan incómodas esas imágenes suyas: ahí estaba, una privilegiada mujer no negra usando su culo para jugar a serlo, rompiendo internet (y su cuenta del banco) durante este proceso”, añade.

La influencia de Kardashian es innegable: la operación conocida como el levantamiento brasileño de glúteos (BBL, por sus siglas en inglés) fue una de las más demandadas (y más peligrosas) durante la década pasada. Ahora que la influencer ha adelgazado y reducido sus curvas para adaptarse a los ideales de delgadez femenina blanca de los 2000, esa intervención estética ha perdido interés en las búsquedas web frente a la reducción de mejillas o bichectomía, la nueva operación estrella que emula a las caras huesudas de modelos como Amelia Gray o Bella Hadid.

Una historia de sufrimiento y de control

Más que una enciclopedia sobre los traseros, Butts también es un ensayo del “martirio femenino” que supone encajar y adaptarse a los cánones de belleza. Incluso el de la propia autora. A través de su relato personal conviviendo con un “trasero grande a los ojos de los demás”, Radke desgrana la travesía por el desierto que ha supuesto tener que adaptarse al péndulo esquizofrénico del canon corporal de las mujeres. Desde la figura plana y rectangular que estipularon las flappers de las ilustraciones de moda en los años 20; a los “glúteos de acero” que prometía la cultura del aeróbic de los años 80; la llegada del “chic heroinómano” con culo plano en los inicios de los 2000, o la reivindicación (en falso) de esos traseros grandes en 2014 para volver, otra vez, a un ideal de delgadez extrema.

“Gran parte de la historia del trasero es una historia de control. La moda, la ciencia y el fitness tienen antecedentes de ser cómplices en el proyecto de tratar de organizar los cuerpos, convertirlos en metáforas y crear jerarquías. Pero una de las mejores cosas de los cuerpos humanos es que inherentemente nos resistimos a este control. Hay tantos ejemplos de esto, desde activistas drag y mujeres del fat fitness hasta el hecho de que es básicamente imposible crear tallas estándar para la ropa de mujer”, denuncia la autora.

El efecto real del cambio social que propugna movimiento body positive le genera desconfianza. “Incluso cuando las marcas intentan ofrecer ropa en una variedad de formas y tamaños, a menudo no pueden satisfacer a todos los cuerpos. Como me dijo un académico: los cuerpos se hacen a la medida, pero la ropa es un producto industrial. Siempre va a haber un desajuste”, sentencia. Uno que persistirá, y seguirá rebelándose, frente a todas las Natasha Wagner que nos quieran imponer.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.