Ruina sobre ruina

La biografía de Nube Roja, una exposición sobre el Lejano Oeste y un trabajo sobre la nación imperial recuperan los rastros que deja el huracán del progreso

Corría el año 1866. La Guerra de Secesión había terminado y la nueva nación volvía a ponerse en marcha. “Los políticos de ambos bandos se vieron presionados por los contribuyentes cansados de mantener al ejército en la frontera, profesional y caro, cuando la costosa tarea de la Reconstrucción solo acababa de empezar”, escriben Tom Clavin y Bob Drury. Eran pocos ya los que se apuntaban a las milicias de voluntarios para dirigirse al Lejano Oeste y, tras el conflicto, eran cada vez menos los que se alistaban como soldados, así que el “problema indio” volvió a convertirse en uno de los asuntos de los que debían ocuparse los nuevos congresistas. Así que armaron numerosas comisiones para enfrentarse a una cuestión que a todos ellos les resultaba remota y molesta y que, pensaban, se iba a resolver con unos cuantos trabajos de “investigación de los hechos”. Un poco más allá de la capital, sin embargo, las cosas se veían de otra manera. Un senador de Wisconsin, de los que estaban convencidos de que la paz era urgente, formuló en un discurso en la Denver Opera House una pregunta retórica: “¿Hay que introducir a los indios en reservas y civilizarlos, o exterminarlos?”. El auditorio lo tenía claro. Interrumpió su exposición para bramar con total convicción: “¡Exterminarlos! ¡Exterminarlos!”.

Clavin y Drury son los autores de El corazón de todo lo existente, una biografía de Nube Roja, el gran jefe sioux, que acaba de traducirse en España. Ahí cuentan los afanes de Washington por llegar a un acuerdo con las tribus de las Grandes Llanuras y evitar, así, tantas muertes y terminar de una vez con los asaltos que padecían los emigrantes y colonos que se trasladaban a aquellas zonas para buscarse la vida. En 1865 habían enviado a diferentes agentes indios a tratar con “grupos de hunkpapas, yankyonais, sioux pies negros, yanktons, sans arcs, dos calderas y brules que vivían cerca del río Missouri” para buscar algún acuerdo, prometiéndoles tierras y aperos de labranza y semillas. Les invitaban a ser unos pacíficos agricultores y les prometían protegerlos de sus enemigos.

“Los sioux se mostraron, por supuesto, reticentes. Vivir en casas, arar campos, enviar a sus hijos a la escuela: esos eran principios del hombre blanco”, explican Clavin y Drury. Y esos principios no tenían nada que ver con ellos, acostumbrados a la vida nómada, y organizados en torno a lo único a lo que le daban verdadera importancia: la caza del búfalo. Además amaban la guerra y en el campo de batalla, donde perseguían la gloria, cualquier sioux era exhibicionista. “Cuando se hacía con una cabellera, cortaba una mano de un machetazo, arrancaba un ojo o amputaba un pene, gritaba a pleno pulmón para proclamar su grandeza”.

A Nube Negra, que había nacido en 1821, lo describen como un guerrero elegante (“montaba, caminaba y acechaba como una pantera, sin realizar nunca un gesto superfluo”), brutal (“era como el sílex”, “duro y de estallido fácil”) y arrogante. Aunque su fama no sea la de Toro Sentado y Caballo Loco, los jefes sioux que se impusieron en la batalla de Little Big Horn, Nube Roja fue en realidad el único en derrotar en una guerra al ejército de Estados Unidos y obtener la paz según sus propios términos. El monstruo patoso de la Historia llevaba propinando golpes desde hace tiempo a las tribus indias y sólo faltaba que les diera ya el manotazo definitivo que iba a empujar a esos feroces guerreros al estercolero. La mayor parte de ellos fueron simplemente masacrados. Hubo otros que terminaron recluidos en las reservas y, entre estos, algunos incluso llegaron a triunfar en el mundo del espectáculo: se enrolaron en la troupe de Buffalo Bill para recorrer Estados Unidos como monos de feria que representaban las glorias y miserias del legendario Lejano Oeste.

“Hay un cuadro de Klee que se llama Angelus Novus”, escribió Walter Benjamin en su Tesis sobre la filosofía de la historia, y su observación es tan pertinente, y tan hermosa, que resulta difícil en este punto resistirse a reproducirla: “En él se muestra a un ángel que parece a punto de alejarse de algo que lo tiene paralizado. Sus ojos miran fijamente, tiene la boca abierta y las alas extendidas; así es como uno se imagina al Ángel de la Historia. Su rostro está vuelto hacia el pasado. Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies. Bien quisiera él detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo despedazado, pero desde el Paraíso sopla un huracán que se enreda en sus alas, y que es tan fuerte que el ángel ya no puede cerrarlas. Este huracán le empuja irrefrenablemente hacia el futuro, al cual da la espalda, mientras los escombros se elevan ante él hasta el cielo. Ese huracán es lo que nosotros llamamos progreso”.

El Ángel de la Historia y el huracán del progreso, y luego esa inmensa catástrofe que se presenta como una inagotable sucesión de ruinas. Cuanto les pasó a las tribus indias de Norteamérica puede incluirse en esa larga y monótona crónica de la destrucción. Es lo que Josep Maria Fradera llama “la afirmación del mundo moderno contra el salvajismo” en el capítulo que dedica en La nación imperial (1750-1918) al avance hacia el Oeste del hombre blanco de los Estados Unidos. “Detrás de la intensificación durante los años treinta y cuarenta [del siglo XIX] de la política de recolocación de los indios se encontraba, como motor esencial, la lucha de tantos colonos por el espacio agrícola, así como la expansión de la frontera esclavista”, escribe.

En ese contexto se tomó en 1834 la decisión de formar un país indio, Indian Country, donde fueran alojadas todas las tribus que iban siendo empujadas fuera de su hogar ante el afán colonizador del que habría de convertirse en el imperio más poderoso. Pero, como apunta Fradera, “la Indian Country no tuvo nunca ni unas fronteras definidas ni un estatuto de territorio reconocido”, y terminó siendo “un espacio enorme pero menguante, sin contornos definidos y sin administración ni ejército capaz de imponerse a los deseos e impulsos de colonización desde los Estados Unidos”.

Los políticos y legisladores montaron una pulcra fachada de declaraciones y normas y leyes, pero la terca realidad fue imponiendo su lado más sombrío, y los indios fueron simplemente derrotados. Poco a poco, y a fuerza de reducirse, ese inmenso país indio que se les había prometido fue sometido a un lento pero inexorable proceso de erosión hasta quedar reducido a una caricatura: el de las reservas a las que finalmente fueron arrinconadas las tribus que consiguieron sobrevivir.

“La deportación y encerramiento de los indios culminó en el último cuarto del siglo XIX”, cuenta Fradera, así que la guerra que libró Nube Roja contra el ejército de Estados Unidos fue seguramente uno de los episodios finales de resistencia de aquellos terribles guerreros. Durante 1865, ese jefe sioux, dotado de una admirable capacidad organizativa y extraordinariamente hábil para tejer una amplia red de guerrillas de resistencia, dirigió a unos 3.000 guerreros sioux, cheyenes del norte y arapahoes en una campaña que cubría un territorio equivalente a dos veces la superficie del Estado de Texas, ahí en el Medio Oeste. Nube Roja luchaba por el búfalo y sus ataques a los colonos iban siendo tan certeros que, del otro lado, fue imponiéndose una idea que, en el verano de 1866 y tal como recogen Clavin y Drury, el nuevo comandante de la División Militar de Missouri, el general William Tecumseh Sherman, resumía así en una carta al general Grant, su antiguo comandante durante la Guerra de Secesión: “No vamos a dejar que unos pocos indios ladrones y andrajosos frenen y detengan el progreso. Tenemos que actuar con ánimo serio y vengativo contra los sioux, incluso hasta lograr su exterminio: hombres, mujeres y niños”.

¡Exterminarlos, exterminarlos!: con argumentos de este tipo se va tejiendo el progreso. Cuenta Fradera que las ideas de superioridad de los colonos europeos sobre los indios se armaron durante los primeros años con materiales distintos. “Materiales como el providencialismo calvinista, las ideas sobre la proverbial libertad inglesa o los derechos de colonización sobre terra nullius”. Luego se refiere a la buena fortuna y gran futuro que tuvo la justificación de John Locke, que se basaba “en una drástica distinción entre el trabajo productivo de origen europeo en tierra americana y el meramente reproductivo de los ‘pueblos cazadores”.

Sea como sea, las historias de las tribus indias norteamericanas sólo representan una mínima parte del ambicioso proyecto que J. M. Fradera ha terminado por concretar en las casi 1.400 páginas de La nación imperial después de largos años de estudio. Su despliegue de erudición es imponente, y su familiaridad con las fuentes y sus numerosas investigaciones en archivos muy distintos le han permitido construir un espectacular marco que ilumina la historia de los viejos grandes imperios, los de Gran Bretaña, Francia y España, a los que suma después el de Estados Unidos, bajo el prisma de las diferencias que fueron estableciéndose entre las metrópolis y las colonias.

Su trabajo abarca la larga época en la que se va gestando el Estado nación moderno y lo que deja claro Fradera es que esa construcción es profundamente deudora de las nuevas formas de expansión imperial. Conviene tener presente la gran fisura que a finales del siglo XVIII pone en cuestión a las viejas monarquías europeas. Al otro lado del Atlántico se ha producido la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y, a este, la Revolución Francesa acababa de proclamar la Declaración de derechos del Hombre y del Ciudadano. Un clamor por la libertad resuena en todas partes y, explica Fradera, esa idea de unos derechos que igualaban a los individuos fue un descubrimiento casi simultáneo de metropolitanos y coloniales. Un nuevo mundo se anunciaba en el horizonte y las primeras señales avisaban de que, tanto los unos como los otros, iban a participar activamente en su construcción e iban a gozar de sus logros.

No ocurriría tal cosa. Y de eso trata, precisamente, La nación imperial. Baja a tierra aquel fulgurante estallido de fraternidad universal y se pone a escrutar cada uno de los documentos que terminaron por darle forma al mundo contemporáneo. Y lo que observa es que poco a poco se consolida un marco legislativo distinto para las metrópolis y para las colonias. Es verdad que, inicialmente, las nuevas Constituciones intentaron dar pleno derecho a unas y a otras comunidades. Pero más adelante, y desde muy pronto, desde el golpe del Dieciocho Brumario de Napoleón Bonaparte, se impuso una “Constitución dual”: “incluía una Constitución para la metrópoli y su ausencia en las colonias para que, de esta forma, éstas fuesen gobernadas a través de ordenanzas, decretos u órdenes emanadas directamente del Ejecutivo”, escribe Fradera.

“La universalización de la figura del ciudadano constituyó un momento esencial de la Revolución”, explica. No duró mucho: “a mediados del siglo XIX todos los imperios se aprestaron a definir marcos muy restrictivos en cuanto a derechos e igualdad ante la ley para sus súbditos coloniales, sobre todo para los de ‘piel oscura”. Es en este punto donde toca volver a aquellas inmensas llanuras donde pastaban los búfalos y hacia las que se dirigían unas cuantas carretas con familias de colonos buscando un lugar donde instalarse. El huracán del progreso nada sabe de los afanes que mueven a las criaturas humanas: desconoce la furia del guerrero sioux que no quiere que le arrebaten las colinas Black, donde corren rumores de que hay inmensas vetas de oro, y tampoco sabe nade de los sueños que alimentan a aquellas familias que procuran apartar sus temores y parten hacia el Oeste con el afán de darles a sus hijos un futuro mejor. No tiene ni idea de la historia del Crucificado e ignora también que aquellas tribus indias de Norteamérica consideraban que todo en el universo, “desde las nubes del cielo hasta los insectos de la tierra, está conectado como parte del Wakan Tanka”, cuentan Clavin y Drury.

La ilusión del Lejano Oeste es el título de la exposición que puede verse hasta el 7 de febrero en el Museo Thyssen de Madrid. La ha organizado Miguel Ángel Blanco y reúne cuadros, fotografías, objetos, mapas, carteles de cine, algunos de los libros-caja que forman parte de su Biblioteca del Bosque: un montón de materiales, en fin, que permiten reconstruir y volver a imaginar lo que fue todo aquello, la apasionante y compleja y contradictoria y amarga historia del encuentro de dos mundos, el del hombre blanco con el de las tribus indias, que eran bien distintas y que se comportaron de diferente manera con aquellos extraños que de un día para otro llegaron a las tierras que habitaban. Muchas veces comerciaron con ellos y llegaron a establecer lazos más o menos duraderos; otros veces se enfrentaron, y procuraron destruirlos. La mirada de los blancos también está llena de matices. La complejidad es siempre la marca de las relaciones entre gentes tan radicalmente extrañas: por su historia, sus recursos, sus costumbres, sus creencias, sus tecnologías.

La frontera es el escenario donde tiene lugar ese trágico encuentro. Más próxima o más lejana, representa la línea imaginaria más allá de la cual está lo desconocido. Las expediciones que los blancos pusieron en marcha para averiguar qué había más allá tuvieron objetivos muy variados: militares, comerciales, científicos. En algunas de ellas viajaron también artistas. Es el caso de George Catlin, que visitó 48 tribus e hizo 300 retratos al óleo y unas 200 escenas ceremoniales, o el de Karl Bodmer, que en 1837 dibujó a los indios mandan antes de que una epidemia de viruela acabara con ellos. Hubo otros que, más bien, quedaron fascinados por los paisajes que descubrían cuando avanzaban: el valle de Yosemite, el gran cañón de Arizona, las cataratas de San Antonio en el alto Mississippi.

En la exposición hay también sitio para lo que ocurriría más adelante: el prodigio del cine que permitió levantar a través del western un legendario mundo mítico donde se encontraron los vaqueros y los indios, solitarios pistoleros, damas frágiles, tipos codiciosos y hombres de orden. “Infinidad de hombres torvos y atormentados transitan de un lado a otro en la rugosa cartografía del western”, escribió hace ya años con su brillantez habitual el crítico Ángel Fernández Santos en su libro Más allá del Oeste: “Sombríos, huidizos, herméticos, tenaces, lacónicos, cargados su labios –como su revólver de proyectiles– de descargas de ironía o de silencio mortal, esos hombres no se quedan a donde llegan; en cualquier lugar siempre están de paso; y su comportamiento pétreo, persistente y esquivo tiene algo de tapadera de un abismo sin fondo, inaccesible: cabalgan y, mientras cabalgan, ocultan algo”.

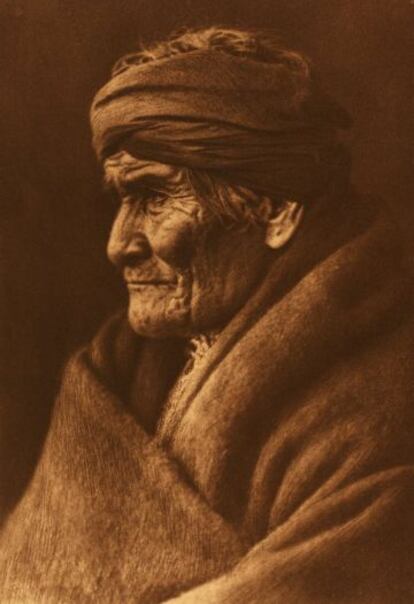

Así es, siempre hay una enorme zona oscura donde se encuentran gentes de procedencia diversa. “Los indios de las Llanuras habían pulido su ética bélica durante siglos”, escriben Clavin y Drury en su biografía de Nube Roja, “y su lógica marcial no era sólo bastante sencilla, sino aceptada por todas las tribus sin cuestionamiento: no se pide clemencia, no se da clemencia; a todo enemigo, la muerte, y cuanto más lenta y atroz, mejor. Un cuervo, pawnee, cheyene, shoshone o sioux derrotado que no muriese de inmediato en la batalla sufriría tormentos inimaginables mientras pudiese soportar el dolor”. Por eso, tal vez, son tan inquietantes los rostros de todos esos indios que fotografió Edward S. Curtis. Ya habían sido derrotados. Conservan, aún así, su grandeza. Pero algo hay en su mirada que recuerda al Angelus Novus que pintó Paul Klee y al que se refirió Walter Benjamin para hablar del Ángel de la Historia y el huracán del progreso. Son miradas que, como el rostro del ángel de Klee, parece que estuvieran vueltas hacia el pasado: “Donde nosotros percibimos una cadena de acontecimientos”, ya sólo ven “una catástrofe única que amontona ruina sobre ruina y la arroja a sus pies”.

Tom Clavin & Bob Drury. El corazón de todo lo existente. La historia jamás contada de Nube Roja. Traducción de Esther Cruz Santaella. Capitán Swing. Madrid, 2015. 479 páginas. 25 euros.

Josep Maria Fradera. La nación imperial (1750-1918). Vol I. y Vol. II. Edhasa. Barcelona, 2015. 1.376 páginas. 75 euros.

Ángel Fernández-Santos. Más allá del Oeste. Debate. Barcelona, 2007 (primera edición: 1988). 250 páginas. 19,90 euros.

La ilusión del Lejano Oeste. Museo Thyssen-Bornemisza. Madrid. Hasta el 7 de febrero de 2016.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.