La ‘Colección Mexicana’ en Chile: una historia de solidaridad

La exposición es el fiel reflejo de cómo, en determinados momentos de la historia, se une la política con el arte

Veinticinco años después de la reanudación de relaciones diplomáticas entre México y Chile, en 1990, la historia de cómo se integró la llamada Colección Mexicana en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende (MSSA) de Santiago de Chile, uno de los museos de arte moderno más interesante en Sudamérica, sigue siendo el testigo vivo y silencioso de la utopía de construir una sociedad igualitaria, la representación plural y a la vez contradictoria de los diversos lenguajes con que la pintura y la escultura expresan una o varias maneras de comprender el mundo, y el fiel reflejo de la relación que, en determinados momentos de la historia, une a la política con el arte.

La Colección Mexicana, un conjunto de 305 obras hoy alojada en el antiguo Palacio Heiremans, una casa de principios del siglo XX ubicada en el barrio República santiaguino, que más tarde sería la embajada de España y donde luego, paradoja cruel, operó un centro de tortura de la Central Nacional de Informaciones, la policía política de Augusto Pinochet, es una refinada muestra, desde el punto de vista ético y estético, de la manera en que el arte intenta influir, de modo libre y único, en una coyuntura política muy particular. Pero la muestra relata también, mediante formas, imágenes, colores, materiales y texturas variadas, una historia de solidaridad con aquellos valores y principios en que se funda toda comunidad civilizada que pretenda ser digna de ese nombre.

El itinerario recorrido en sus distintas etapas por el MSSA —y el estupendo acervo que lo integra (www.mssa.cl) con alrededor de 2700 obras—, ha sido bien documentado, tanto en su primer momento –de 1971 a 1973- cuando numerosos artistas internacionales, invitados por Salvador Allende en el marco de la “Operación Verdad” para observar lo que estaba sucediendo en el gobierno de la Unidad Popular, enviaron obra como gesto de fraternidad, como de 1973 a 1990, el período de la dictadura, cuando las donaciones fueron remitidas a los grupos de exiliados en diversos países, hasta la reunión de toda la obra en Chile y la apertura del museo, luego del retorno de la democracia. Lo que probablemente son menos conocidas son las circunstancias que, con el impulso de sus principales promotores, motivaron a artistas, creadores, críticos, intelectuales, diplomáticos, museógrafos e incluso dirigentes políticos, a apoyar no tanto un proyecto cultural, que lo era, sino una causa claramente política, que es el origen y fundamento de la gran colección que hoy atesora el museo.

En ese trayecto, el envío mexicano fue el primero en producirse, a fines de 1971, en la etapa conocida como Solidaridad, que pretendió ofrecer un respaldo político y moral a Allende y la Unidad Popular. Gracias a la convocatoria de un grupo de artistas mexicanos, entre ellos Octavio Bajonero, Guillermo Ceniceros, Esther González y José Zúñiga; al ascendiente que ejercía el legendario museógrafo Fernando Gamboa en la vida cultural mexicana, y a la organización logística del entones agregado cultural de la embajada de Chile en la ciudad de México, José de Rokha, el Museo recibió en esos primeros años 179 obras, a las cuáles se sumaron, ya en la etapa de la Resistencia, es decir después del golpe de Estado, 126 más, para integrar 305 piezas tanto de artistas mexicanos como de muchos otros que, sin serlo, residían en México.

Por supuesto que en el corazón de esa disposición de los artistas estaban principalmente la generosidad, las afinidades ideológicas con la vía chilena al socialismo, el sueño que encabezaba Allende, y lo que por aquellos años todavía se conocía como el compromiso político de creadores alineados con posiciones nacionalistas y progresistas, cualquier cosa que esto signifique en estos tiempos. Pero es indudable que igualmente contribuyó una atmósfera de marcada simpatía hacia Chile y hacia Allende, específicamente por parte de distintas fuerzas políticas mexicanas, de ciertos grupos intelectuales y del gobierno del Presidente Luis Echeverría.

Las razones de ese sentimiento, sin embargo, que en tal coyuntura galvanizó de algún modo a grupos y corrientes heterogéneas y en ocasiones antagónicas, se fundían en el experimento chileno pero tenían mucho que ver con la singularidad, el excepcionalismo dirían algunos académicos, del régimen político mexicano, de sus relaciones con la izquierda doméstica y externa como con América Latina, y, de hecho, de sus relaciones internacionales.

Durante la larga era del partido dominante en la política mexicana, así como en la cultura cívica que inevitablemente procreó, la política exterior fue, a caballo entre mitos, realidades y desafíos, una de las áreas en donde los diferentes actores parecían haber logrado un elevado grado de coincidencias. A diferencia de otras políticas públicas, la acción internacional de México fue generalmente un espacio de consensos más que de disensos; una extensión del lábaro patrio en el que se envolvieron -bajo una mezcla de nacionalismo, timidez y desconfianza ante lo externo- gobiernos, partidos, intelectuales, académicos y la opinión pública, tanto para resolver determinados arreglos de la política interna como para que el país buscara un sitio pretendidamente propio en el mundo.

El carácter relativamente autónomo de esa política no fue una cuestión solo de principios sino más bien instrumental y, en algunos momentos, de evidente sobrevivencia. En el siglo XIX y en el porfiriato sirvió para consolidar la independencia mexicana y la viabilidad de la naciente república y para establecer un contrapeso ante las tentaciones españolas de reconquista y los afanes expansionistas de Estados Unidos. En la Revolución funcionó para alcanzar el reconocimiento del nuevo régimen y resolver los saldos de la guerra civil. Entre los años cuarenta y sesenta, permitió sacar ventaja de la recuperación económica posterior a la Segunda Guerra Mundial y navegar con cierta comodidad en medio de la tensión bipolar derivada de la Guerra Fría, y en los años 70 se utilizó para desplegar un nuevo activismo basado en lo que entonces se definió como “no alineamiento” o “tercermundismo”.

Una lectura detenida y desapasionada de cada una de esas etapas revela que la política exterior mexicana no fue siempre estrictamente principista —aunque tuvo notables éxitos diplomáticos como en los casos de la ruptura franquista en España, el derrocamiento de Arbenz en Guatemala, la revolución cubana o el propio golpe de estado en Chile—, sino que de manera a veces muy puntual los distintos gobiernos la esgrimieron, en primer lugar, para ensanchar los márgenes de negociación en la compleja, variada, difícil y accidentada agenda bilateral con los Estados Unidos; para cobijarse, en segundo término, bajo el paraguas de seguridad norteamericano en el hemisferio y evitar, gracias a su relación especial con la revolución cubana, que México se viera contaminado por los brotes de insurgencia que proliferaron en América Latina, y, finalmente, para neutralizar a la disidencia interna y a las organizaciones de izquierda, entonces ilegales en México, que supuestamente amenazaban la estabilidad política encarnada en el régimen de partido casi único.

Es decir, mientras México vivió esos períodos históricos, seguir una política exterior cautelosa, neutral, aislada y, en ocasiones, hasta solitaria, cimentada en una noción militante de la soberanía y el nacionalismo, fue una decisión prudente que le permitió sobrellevar los costos de la vecindad norteamericana, sostener un cierto equilibrio ante el enfrentamiento bipolar, contener a las oposiciones políticas locales, y dar una imagen de apertura que casaba bien con los vientos de la época.

En el frente político interno, el inicio del nuevo gobierno en los años setenta –que coincide con la elección de Allende- lleva a Echeverría a la necesidad de afrontar la herencia del movimiento estudiantil de 1968, que terminó en la matanza de Tlatelolco, reconciliando al régimen con los universitarios y las élites progresistas, reemplazando a generaciones políticas anteriores por funcionarios más jóvenes y en apariencia más modernos en su gabinete, incorporando a intelectuales muy visibles en posiciones de distinción (Carlos Fuentes fue, por ejemplo, embajador de México en Francia de 1972 a 1976), abriendo nuevas universidades públicas y centros de investigación que en teoría facilitaran la movilidad ascendente de los jóvenes o creando instituciones típicas del estado de bienestar.

Como era lógico, a ese diseño correspondió otro, de perfiles más o menos equiparables, en materia de política internacional, que parecía introducir algunas innovaciones en la tradición diplomática mexicana. Por un lado, se propuso ejecutar una política de mayor activismo y estrecho acercamiento hacia mecanismos multilaterales como el Movimiento de los países No Alineados, el Grupo de los 77 y, en general, el Tercer Mundo. Y por otro, se planteó elaborar un modelo alternativo de desarrollo para los países marginales, que articuló en la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, presentada en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD III) celebrada justamente en Santiago en abril de 1972.

Ese activismo condujo a Echeverría a hacer durante su gobierno 12 viajes internacionales y estar en 36 países. Fue el primer presidente mexicano que visitó Cuba y la antigua Unión Soviética, acudió a la Organización de Estados Americanos en una ocasión y a las Naciones Unidas dos veces, y recibió a más de 30 jefes de Estado y otros funcionarios extranjeros de alto nivel. México incrementó el número de países con los que tenía relaciones de 67 a 129, y firmó 160 tratados y acuerdos internacionales.

El enfoque conceptual que sostenía ese ajetreo era hacer patente que, en un mundo bipolar, el único instrumento geopolítico para contar con una diplomacia más o menos autónoma y ensanchar el margen de maniobra para preservar y eventualmente fortalecer los intereses nacionales de México, era a través de la construcción, en horas en que asomaban ya los rescoldos de la Guerra Fría, de un camino aparentemente propio, progresista y equidistante de las dos grandes superpotencias de la época.

Con independencia de los escasos resultados que realmente arrojó la estrategia en esos años —expresada ciertamente en decisiones políticas acertadas, de apreciable dignidad y de clara autonomía declarativa— para robustecer la soberanía nacional, disminuir la dependencia económica externa o incrementar la influencia de México en la arquitectura internacional, lo cierto es que irrigó el florecimiento en el ambiente público, especialmente de la ciudad de México, y en numerosos sectores políticos e intelectuales, en una era donde la región estaba plagada de dictadores o caudillos, de una seducción por lo que estaba ocurriendo en Chile bajo el mandato de Allende.

A lo largo del siglo XX, Chile había estado vigente en el imaginario mexicano por distintas razones. En los años veinte, por ejemplo, cuando Gabriela Mistral viajó a México para colaborar en la puesta en marcha del naciente ministerio de Educación (hoy existen en México 984 escuelas públicas de nivel básico que llevan su nombre) y de los primeros planes pedagógicos nacionales. En los años cuarenta, cuando Pablo Neruda vivió en México como Cónsul General de Chile (y se convierte, según Christopher Domínguez Michael, en “un verdadero cacique de la literatura hispanoamericana cuya sede obispal instala en la ciudad de México”) y contribuye a lograr que David Alfaro Siqueiros y Xavier Guerrero fueran a pintar los murales que hoy se encuentran en la Escuela México de Chillán, un centro escolar donado por México durante las presidencias de Lázaro Cárdenas y de Manuel Ávila Camacho luego del sismo de 1939. En los años cincuenta, cuando Daniel Cosío Villegas decide abrir en Santiago la segunda filial latinoamericana del Fondo de Cultura Económica, antes que la de Madrid con Javier Pradera al frente, en 1963. O una década más tarde cuando, después del terremoto de 1960, se suscribe el Plan de Cooperación Fraternal México-Chile, que fue un mecanismo con el cual México financió el desarrollo de infraestructura cultural, educativa y deportiva para coadyuvar a la reconstrucción de las zonas más afectadas en Santiago y en el interior del país.

Pero en el aspecto político, lo que sucedía en el lejano Chile de los años sesenta resultó también atractivo para los mexicanos interesados en los asuntos latinoamericanos en dos momentos particularmente relevantes.

Por un lado, el éxito electoral de la Democracia Cristiana encabezada por Eduardo Frei Montalva, con su reforma agraria (que fue inevitablemente contrastada con la que México venía realizando desde los años treinta) y la “chilenización” del cobre, constituyó una originalidad porque tales decisiones sugerían que una formación conservadora podía emprender políticas económicas y sociales avanzadas para la época, y que éstas no eran patrimonio reservado de gobiernos o partidos revolucionarios, según la terminología en boga. Por otro, la “revolución en libertad” de Frei inspiró y de hecho reanimó las opciones de un centro-derecha mexicano en principio más moderno y cautivó a políticos, periodistas y académicos jóvenes que, procedentes de una matriz cristiana, humanista y relativamente liberal, querían participar en una oposición política distinta al partido gobernante.

El segundo momento, el triunfo de Allende en 1970, fue más decisivo y tuvo un sensible impacto en ciertas corrientes ideológicas e intelectuales en México.

En un sentido, para quienes dentro pero sobre todo fuera del régimen intentaban promover algunas reformas, simbolizó la creencia de que una ruta democrática y pacífica hacia el socialismo era posible, y, más aún, que era posible en América Latina. Recuérdese que en ese año mandaban Stroessner en Paraguay, Velasco Alvarado en Perú, Onganía y sus sucesores en la Argentina o los militares en Brasil. En España todavía vivía Franco y en Portugal el Estado Novo de Salazar agonizaba pero sobrevivió cuatro años más antes de caer bajo los pétalos de la revolución de los claveles. Con ese panorama, el ascenso de la Unidad Popular fue casi una epifanía entre diversos sectores políticos en México. Y en otro sentido, le ofreció a la recién inaugurada presidencia de Echeverría la oportunidad de tejer una relación privilegiada con un gobierno de izquierda, novedoso en América Latina, con la cual aumentar su legitimidad interna como un gobierno que quería dar la imagen de apertura y cambio.

Hasta donde se sabe, Echeverría y Allende no se conocieron personalmente sino hasta 1972, pero las presuntas afinidades fueron varias en temas económicos, como la propiedad estatal de sectores estratégicos o el tratamiento de la deuda externa de los países subdesarrollados, así como en materia de política internacional y no alineamiento.

Echeverría visitó Santiago en abril de 1972 para participar en la mencionada UNCTAD III, en una circunstancia extremadamente crítica en Chile. El objetivo inmediato del viaje fue desde luego presentar la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados pero también dar una clara señal de apoyo al gobierno de Allende en momentos en que la situación política y económica del país sufría un grave, creciente y, como se vio a la postre, imparable deterioro.

Durante cuatro días, el presidente mexicano insistió en un mensaje de estridente orientación nacionalista, con un reconocimiento directo al proceso democrático en Chile, haciendo énfasis en la viabilidad de que las transformaciones en América Latina tuvieran lugar de forma pacífica e institucional, y subrayando el respeto al pluralismo y a la diversidad de los sistemas políticos en la región y al derecho de los estados de disponer libremente de sus recursos naturales.

Al respaldo diplomático y político del gobierno mexicano al de Allende, siguió otro en el aspecto material. Como han documentado distintos historiadores, en abierto desafío a la política norteamericana de aislamiento a Chile y a pesar de que la situación financiera mexicana era precaria, Echeverría proporcionó por ejemplo, en 1973, créditos que llegaron a los 80 millones de dólares, embarcó un cargamento de emergencia de 400 mil barriles de petróleo a Chile y envió en condiciones comerciales muy favorables cantidades considerables de azufre, cacao, maíz y trigo.

En correspondencia, el 30 de noviembre de 1972 Allende llegó a México y su visita fue saludada por el gobierno anfitrión, por algunos medios de comunicación y por las distintas corrientes nacionalistas y de izquierda, dentro y fuera del partido oficial, como una revelación. Como se analizó líneas atrás, el proceso chileno, o mejor dicho: la percepción de un país que buscaba la transición democrática al socialismo, había sido seguido muy de cerca en México de suerte que ver y escuchar en plena acción a quien lo encarnaba coaguló aspiraciones ideológicas, controversias intelectuales y ventajas políticas de los distintos actores mexicanos. El violento derrocamiento de Allende y su trágica muerte, sucedidos meses después, tuvo en México, por consecuencia, un efecto psicológico y político que derivó tanto en gestos muy consistentes de activa y concreta solidaridad como en cierta reflexión intelectual acerca de las posibilidades reales de arribar al socialismo por el sendero de los votos y las instituciones.

Quizá nadie condensó mejor ese sentimiento que Octavio Paz: “El cuartelazo del ejército chileno y la muerte violenta de Salvador Allende han sido acontecimientos que, una vez más, han ensombrecido a nuestras tierras. Ayer apenas Brasil, Bolivia, Uruguay -ahora Chile. El continente se vuelve irrespirable. Sombras entre las sombras, sangre sobre la sangre, cadáveres sobre cadáveres: la América Latina se convierte en un enorme y bárbaro monumento hecho de las ruinas de las ideas y de los huesos de las víctimas”.

Lo que vino después es historia conocida. Tras el golpe militar de septiembre de 1973 y hasta noviembre de 1974, cuando Echeverría decide romper las relaciones diplomáticas con la dictadura militar, México asiló a entre 600 y 700 chilenos y algunos más de otras nacionalidades, tanto en la residencia como en la cancillería de la embajada mexicana en Santiago. Se calcula que se exiliaron en este país unas tres mil personas, entre ellos la familia del presidente Allende, aunque se habla del doble al sumar a quienes llegaron en las distintas oleadas,

Con los años, México mantuvo una férrea actitud de solidaridad y apoyo; fue sede de numerosos encuentros de dirigentes políticos, intelectuales y académicos chilenos, residentes en México y en otros países, que empezaban a planear la resistencia del exilio contra la dictadura; acogió, en 1975, la tercera sesión de la Comisión Internacional Investigadora de los Crímenes de la Junta Militar en Chile; financió la creación de centros de investigación impulsados por académicos chilenos o de otras instituciones como la Casa de Chile, y, en suma, facilitó a numerosos científicos, académicos, investigadores, políticos, maestros, artistas y profesionales integrarse a lo que se convertiría en su nuevo hogar.

La combinación de estos elementos –cultura, solidaridad y política-, que caracterizó la visión de Chile desde México a lo largo de las décadas de los sesenta y setenta, explica puntualmente el entorno afectivo que se generó por Chile en círculos mexicanos y que estimuló no solo las donaciones al MSSA sino, dicho con más propiedad, definió la calidad del trato de México hacia Chile en los años de la Unidad Popular y, durante la dictadura, hacia los miles de exiliados chilenos que encontraron en México refugio y la oportunidad de rehacer sus vidas truncadas por el cuartelazo.

La Colección Mexicana, por tanto, no surgió tan solo de una simpatía política, una vocación estética o de la adhesión a un proyecto cultural, aunque fuese expresión de todo ello en su origen. Era también una peculiar modalidad del así llamado internacionalismo revolucionario y prueba de que el arte ejerce, dentro de un determinado contexto, un raro pero enérgico poder sobre los áridos terrenos de la lucha política y la recuperación de las libertades fundamentales.

Vista a la distancia, esta colección es una manifestación riquísima de la pintura y la gráfica mexicanas y sus diversas evoluciones, pero también de su variedad, sus matices y sus contradicciones plásticas, políticas y artísticas. El envío mexicano, dice la historiadora chilena Carla Miranda, “significó recibir un territorio estilístico en donde las confrontaciones entre el realismo socialista versus la independencia del arte eran aún más latentes y obvias que en los otros envíos…Los artistas donantes de este primer envío mexicano pertenecieron a diferentes generaciones y tendencias, tanto políticas como artísticas, no obstante sus obras retratan la antigua contienda entre arte y política vivida en México”.

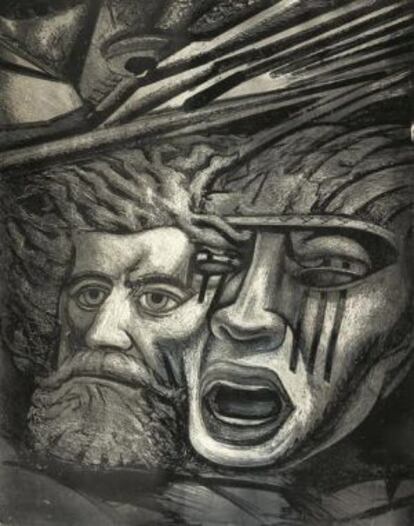

La Colección Mexicana es un auténtico caleidoscopio en el que destacan por igual la militancia política y el intenso historicismo en las obras del Taller de la Gráfica Popular, de Siqueiros, Gilberto Aceves Navarro o Arturo García Bustos, que fueron emblemáticos del nacionalismo mexicano de la posrevolución, del radicalismo social, del compromiso político, o en los temas épicos bien expresados en el muralismo, que los vientos renovadores que introdujo, tras el agotamiento de la Escuela Mexicana de Pintura, la llamada generación de la Ruptura representada en la colección por Manuel Felguérez y Vicente Rojo, entre otros, o pintores de otras pertenencias estilísticas y orígenes geográficos como José Luis Cuevas, Arnold Belkin, Helen Escobedo, Ricardo Martínez, Myra Landau, Vicente Gandía o Kazuya Sakai. Otros artistas como Fernando García Ponce, Leonel Maciel, Juan Castañeda, Elva Garma y Juan Manuel de la Rosa, también parte de la Colección Mexicana del MSSA, pero de mundos, edades, estilos y técnicas heterogéneas, compartieron sin embargo el denominador común de narrar el tránsito estético de lo que sería la pintura mexicana de la segunda mitad del siglo XX.

Todas estas últimas generaciones eran artistas cuya obra, a partir de los años sesenta, representó nuevos cauces expresivos en la plástica mexicana. Dicho en otros términos, era un grupo de creadores que intentaba dejar atrás a los pintores míticos de la evangelización vasconcelista y la moralización cardenista para introducir un cambio poderoso y refrescante que, si bien reconocía determinadas identidades mexicanas y sus raíces fundacionales, se exteriorizaba de una manera completamente distinta. Su formulación geométrica, abstracta o surrealista era, en alguna medida, fiel al origen pero también aventuraba lo que sería la plástica mexicana en las siguientes décadas. El espíritu contradictor, el uso de nuevos y variados ingredientes, texturas y colores para crear formas desafiantes, figuras inéditas o ambientes cotidianos pero redescubiertos, o el expresionismo abstracto como significado, fueron algunas de las aportaciones fundamentales de esta riada de pintores, por nacimiento o por elección, mexicanos.

“Gracias a ellos –escribió Paz— el arte mexicano de esta década posee carácter y diversidad, osadía y madurez. (…) Aunque las disyuntivas estéticas han sido y son las mismas para todos, las obras de cada uno de los artistas expresan una visión individual del mundo y de la realidad. (Y) Por más diversas y desemejantes que sean las obras con que estos pintores responden a la informulada pregunta que les hace la realidad mexicana, hay un elemento que los une y que, en cierto modo, es una contestación que los engloba a todos: el arte no es una nacionalidad pero, asimismo, no es un desarraigo”.

Finalmente, cuatro décadas después del primer envío, la Colección Mexicana del MSSA puede ser apreciada, desde una perspectiva principalmente estética, como una armónica suma de contradicciones pero también de coherencia. Por un lado, el itinerario durante el que dicho acervo se fue reuniendo plasma con fidelidad los distintos matices y acentos creativos, intelectuales, históricos y políticos de las artes visuales en el México del siglo pasado. Y por otro, cada una de las obras testimonia, ciertamente, una pasión por el arte y un respeto al valor de la historia, pero supone sobre todo una lección de solidaridad.

Otto Granados es embajador de México en Chile

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.