La mirada infinita de Gabo

La leyenda que García Márquez dibujó se cierne sobre Aracataca, su lugar de nacimiento

Noches. Donde estuvo la cuna de Gabriel García Márquez, en Aracataca, ya no hay nada, ni un hueco; si vas solo pasarías por ese sitio como si el erial hubiera sido un trozo de piedra improductiva desde el principio de los tiempos. De pronto un dedo lo señala:

—Ahí nació Gabito, ahí estaba la cuna.

Entonces el hueco alcanza sus fronteras, se hace concreto, un sitio que no existe pero que consigue hacerse un lugar, como si lo estuvieras leyendo en una novela. La leyenda que él mismo dibujó se cierne sobre este espacio y ya entonces la imaginación convoca al telegrafista, a la madre de Gabito, a los abuelos y a los libros, y la casa, que hasta entonces era una nube inscrita en el mapa legendario de la casa del telegrafista donde nació el autor de Cien años de soledad, empieza a tener el aire de sus novelas. La imaginación y la carne, la realidad y lo contado.

Y todo porque has mirado el hueco y el dedo moreno de la chica que cuida la casa ha aclarado de pronto el pasado de ese sitio seco, cerca de los árboles enormes que forman parte del patio y que siguen igual de fantasmales que cuando vivía aquí la familia de Gabo y él era un mocoso.

De pronto, en esa geografía adusta en la que no había nada, una mujer de pelo largo y gris, casi un fantasma, surge desde lo más hondo de esta casa desértica. Si hubiera habido tormenta ella la hubiera detenido con los ojos, su mirada era infinita e indiferente, como las de las mujeres que retrató Gabriel García Márquez; cuando pasó a nuestro lado dejó la sensación de haber sido parte de un huracán íntimo cuyo nombre solo podía haber sido inventado por Gabo.

En Aracataca todo se dice en presente, como en Cien años de soledad. El hielo existe, Gabo estuvo anoche, Soledad vive caminando como si estuviera pisando las páginas en las que vuelan los personajes reales de esta historia de ficción que nació (y que vive) en Aracataca

Entonces preguntamos por ella, por su nombre. Y la muchacha del dedo miró hacia la espalda arrogante de la mujer que se iba y dijo, tan solo:

—Soledad Noches, se llama Soledad Noches.

Era, avanzando, como la noche que se va a ninguna parte; de hecho, no vi que traspasara puerta alguna, era como si se hubiera quedado flotando entre nosotros. Y cuando salimos a la calle polvorienta, camino de la orilla del charco donde una vez hubo (y aún están) las piedras prehistóricas que aparecen en la novela más famosa de García Márquez, vimos a un hombre que se mecía en una silla de madera fina; se fumaba un puro largo, caribeño, y vestía una camisilla blanca y unos pantalones negros como el carbón. La muchacha del dedo dijo:

—Es Nelson Noches, hermano de Soledad. Fue alcalde de Aracataca. Era amigo de Gabo, Gabito para él y para el pueblo. Hacía años que este hijo novelesco del telegrafista de Aracataca no regresaba a su pueblo, pero eso no fue obstáculo para que Nelson dijera, mirando al infinito, aspirando su puro, meciéndose en la silla, bajo el calor y el polvo de la calle de tierra:

—¿Gabito? Anoche estuvo aquí, jugando a las cartas.

Luego fuimos a ver el hielo, la fábrica a la que el abuelo de García Márquez llevó al nieto para dejar en su memoria una de las metáforas que de manera más determinante marcó su obra. Allí estaba el hueco del hielo. La chica del dedo volvió a señalar:

—Y ahí está el hielo.

En Aracataca todo se dice en presente, como en Cien años de soledad. El hielo existe, Gabo estuvo anoche, Soledad vive caminando como si estuviera pisando las páginas en las que vuelan los personajes reales de esta historia de ficción que nació (y que vive) en Aracataca.

Días. Hay una fotografía en la que Gabriel García Márquez está vestido con el mono azul que durante años fue su atuendo de trabajo. Para la calle, chaqueta de espiguilla, botines; para trabajar, el mono, el hombre descalzo ante la máquina de escribir.

En esta ocasión su contertulio es Juan Carlos Onetti, que sostiene un cigarrillo demediado. Están pensativos ambos, a García Márquez se le ve como es, como quedará en la memoria de los que lo tuvieron cerca: un hombre que atiende y pregunta, y su mirada es la de un hombre melancólico que escucha como si estuviera en otro mundo y hubiera sido despertado para ser de este mundo.

En Estocolmo, cuando aquel alboroto del Nobel, lo rodeaban cientos de colombianos que celebraron con él, y con flores amarillas enviadas desde Colombia y desde Barcelona, y él parecía feliz con la rumba. Pero había siempre algo en esta mirada que convocaba la melancolía, y esta es la que se ve en este retrato en el que comparte espacio con Onetti.

Como si se le nublara el día o tuviera en su mente una cuestión pendiente, una pesadumbre, García Márquez siempre tenía ese aire. Está, por ejemplo, en el retrato más famoso de los que se le hicieron cuando era un joven periodista y hablaba por teléfono quizá desde Barranquilla. Gabo no era una caja de risas, era una caja de preguntas; alrededor reían, él miraba, su mirada siempre fue infinita.

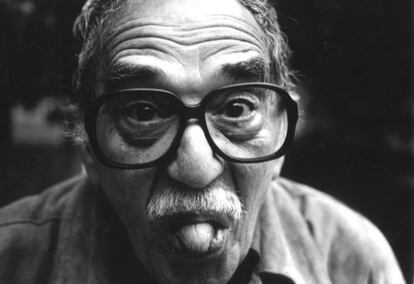

Quien se fije en su mirada, incluso cuando saca la lengua (en un célebre retrato de Indira Restrepo) o cuando aparece en las fotografías aplaudiendo a sus amigos (Álvaro Mutis, Carlos Fuentes…) encontrará en esa mirada de Gabo un aire de pesar que la vida le fue acentuando, hasta que al final, cuando su memoria ya fue más que nada un extravío, recuperó al muchacho que llevaba dentro y comenzó a comportarse como si no tuviera asuntos pendientes, ni un argumento, ni un artículo, ni una novela, nada, ni siquiera un horizonte incomprensible. Como si la edad (y el tiempo, y lo que este se llevó consigo) se hubieran detenido para que no hiciera falta nombrarlos.

Entonces se hizo solícito y disponible, iba y venía en la casa ofreciendo sus servicios, sonriendo. Parecía el niño del que habla en sus memorias de la infancia, y ejercía de conmovedor anfitrión hasta de aquellos que convivían con él. Por un teléfono de grandes números se aprestaba a pedir hielo para los invitados, atendía a las conversaciones y, cuando ya creía haber hilado del todo el asunto que las convocaba, decía lo más apropiado, lo que él consideraba que era eficaz en el momento al que habían llegado los otros conversando.

Quien se fije en su mirada encontrará un aire de pesar que la vida le fue acentuando, hasta que al final, cuando su memoria ya fue más que nada un extravío, recuperó al muchacho que llevaba dentro y comenzó a comportarse como si no tuviera asuntos pendientes

Salía a la calle, a despedirnos, y hablaba, otra vez, con los que vigilaban el tránsito de los garajes. Durante un tiempo la conversación empezaba así: “Ven acá…”. Ya entonces Gabo decía eso con una sonrisa, como si esperara que alrededor los demás le dieran pie para saber de qué iba la vaina, pero ya sus preguntas no eran sobre la política, o España, o los amigos comunes. Se quedó sin respuestas, repitió las preguntas, pero se animó su cara, como si regresara a la tierra, acaso al lugar donde cada día lo esperaba Nelson.

Noches en Aracataca. Una de esas noches Mercedes, su mujer, nos llevó con él a un bar de ritmos caribeños; atendía como si no hubiera otra cosa que mirar en el mundo. Sus manos, que ya tenían las manchas de la edad, seguían el ritmo con los dedos y a veces se echaba hacia atrás, como en las fotografías en las que se ve cómo espera que le pregunten. Con respecto a aquella foto con Onetti, y a tantas que le hicieron, lo que era evidente era que ahora sonreía como si bailara en los días polvorientos de Aracataca. Risa. Era un tímido de los mil demonios. Una vez, avanzado el tiempo, nos llamó por teléfono, en Bogotá. Un amigo suyo muy querido pretendió hacerlo hablar en un acto público: la presentación de un libro. Lo colocó incluso entre los convocados, su nombre impreso.

García Márquez no podía estar más furioso. Él no hablaba en público, no sabría qué decir. Una vez leyó un cuento en Madrid, eso fue todo. Y en las conversaciones dejaba que los otros dijeran, él introducía (como decía Borges sobre sí mismo) “unos sabios silencios”. Su timidez no era impostada, era verdad, una enfermedad probablemente congénita.

Para romper el hielo, en su primera casa de Barcelona, en la calle Caponata, había dispuesto una carcajada pregrabada que se activaba cuando el visitante traspasaba la puerta. Hecha la carcajada, ya había por donde empezar, así que la conversación comenzaba como si él y quien había irrumpido llevaran horas hablando.

Cuando lo atacó el cáncer hizo un viaje a Madrid; atribulado por la química, dormía cada vez que podía, dormitaba. Una de esas veces lo acompañamos a la sierra de Madrid; iba en el coche, durmiendo, hasta que llegó al lugar, lo esperaban estudiantes de Periodismo, él iba a hablarles de Noticia de un secuestro, su reportaje. Como si hubiera roto con el dolor del tiempo, y con la pesadumbre, e incluso con la melancolía que produce ser el mayor de todos, siendo aún el mejor de los periodistas, Gabo se sentó entre los muchachos y comenzó a hablar. Hubiera estado cien años hablando de periodismo, como si el periodismo fuera lo contrario de la soledad.

Una vez, ante una de las ventanas de su agente Carmen Balcells, en Barcelona, lo vi hacer figuras con el pan, pacientemente, sus manos livianas y ya llenas de las manchas de la edad. Esa mirada era también la que se ve en las fotos. Por decirle algo le dije que quería entrevistarlo otra vez alguna vez, “no me quiero morir sin hacerte una entrevista”. Veloz como era dijo: “Pues no te mueras”. A él no le gustaban las entrevistas porque le gustaba hacer las preguntas.

La Paris Review envió en 1981 a Peter H. Stone a entrevistarlo, cuando ya había escrito un libro legendario; Stone le preguntó qué estaba haciendo. Le respondió: “Estoy absolutamente convencido de que escribiré todavía el mejor libro de mi vida, pero no sé cuál será ni cuándo lo escribiré. Cuando siento algo así —y hace un tiempo que lo siento— me quedo muy quieto para poder atraparlo si llega a pasar junto a mí”.

Para romper el hielo, en su primera casa de Barcelona había dispuesto una carcajada pregrabada que se activaba cuando el visitante traspasaba la puerta

Es probable que esa larga mirada infinita estuviera siempre quieta como él, pendiente de ese latido, al menos debió ser así desde que escribió su novela más abrumadora.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.