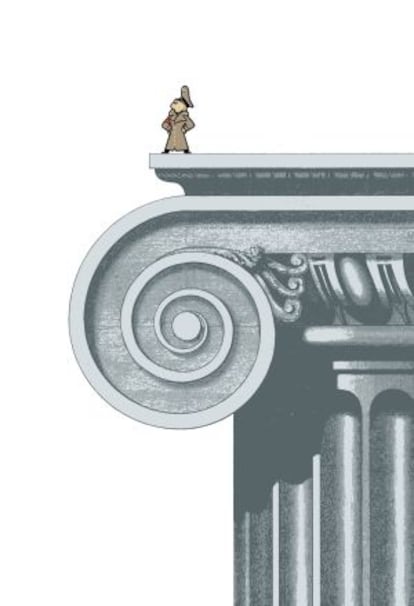

Decían griego, pero pensaban nazi

Para controlar el presente y el futuro, es preciso controlar el pasado

Grecia fue la sustancia de la que se alimentaron los sueños nazis. No la Grecia que fue, sino una inventada a medida: una fábula de pureza sin mácula que inspira las esculturas de los apolíneos guerreros neoespartanos de Breker, ilumina los cuerpos hiperideologizados de los atletas en la Olympia de Riefenstahl o informa la arquitectura imperial de Speer o Troost. Una Grecia de leyenda y obsesivamente estetizada: la antigüedad fundadora de Europa reconfigurada y puesta al servicio del mayor proyecto totalitario y genocida de todos los tiempos. Los griegos iban a convertirse en los antepasados del hombre nuevo germánico, por eso Alfred Rosenberg afirmaba que debían de proceder del Norte: no en vano las virtudes que se atribuían a su civilización precristiana eran las mismas que Hitler deseaba infundir en los súbditos del arianizado Reich de los mil años. Y lo mismo querían Himmler, gestor del Holocausto, y Darré, el ideólogo del “sangre y suelo”, y los millones que les siguieron o miraron a otro lado, incluyendo al joven Heidegger, que participó del entusiasmo clasicista convencido de que la única posibilidad de ruptura con la (nefasta) modernidad técnica era el retorno a la primordialidad del pensamiento griego. Para controlar el presente y el futuro es preciso controlar el pasado: en Los nacionalsocialistas y la Antigüedad, un estupendo ensayo recientemente publicado por Abada, el germanista francés Johann Chapoutot, explica detalladamente el proceso por el cual el nacionalsocialismo trató de forjarse una identidad ficticia y justificatoria. Se hacía preciso construir un mito heroico para una raza destinada a enfrentarse a enemigos poderosos y malignos (los judíos, los eslavos): la Germanía de Tácito (véase El libro más peligroso, de Christopher Krebs, en Crítica), con su idealizada versión de los incontaminados pueblos bárbaros no era suficiente, como tampoco lo había sido la historiografía romántica y völkischdel XIX, de modo que Grecia proporcionaría el modelo civilizador y Roma la idea de imperio. Chapoupot explica que fue Platón, y no Nietzsche, el verdadero filósofo adoptado por los nazis, quienes retorcieron su lectura para convertirlo en el pensador de la dictadura de los elegidos y el Estado racista. Claro que la antigüedad inventada era el modelo y el camino, pero también la advertencia (y quizás la profecía): la civilización antigua fue destruida cuando griegos y romanos pelearon entre ellos y se aclimataron a la cultura “degenerada” del enemigo; cuando su raza se mezcló con los “subhumanos” que querían destruirla (orientales, judíos) y sus pueblos abrazaron el pacifismo; cuando olvidaron que la mejor defensa es la guerra preventiva y la limpieza étnica. Así se alimentó una ideología que, como reitera Chapoutot, “abandonó desde el principio el orden de la historia para abrazar el del mito, donde todo es símbolo y significado, donde todo azar es convertido en necesidad”. Y donde hasta el pesticida Zyklon B acabaría encontrando su sentido más ominoso.

Cortaziana

Paseo mitómano por Montparnasse. Vuelvo a recorrer las calles que registraron la mayor concentración de talento artístico del siglo pasado. Aquí trabajaron, vivieron, se amaron y discutieron conspicuos modernistas, modernos radicales, y hasta algún que otro posmoderno. Visito algunos de los locales que frecuentaron, aunque muchos hayan cambiado de nombre: el Hôtel des Écoles (hoy Delambre), donde vivieron, por ejemplo, Gauguin o Breton. O el legendario Dingo Bar (hoy Auberge de Venise), por cuya ubicación le preguntó un día mi admirado Vila-Matas —otro mitómano— al librero Olivier Renault, y que fue durante años una especie de embajada de los escritores anglófonos en París, desde James Joyce y Thornton Wilder a Henry Miller o William Faulkner. En el Dingo fue donde se conocieron Hemingway y Scott Fitzgerald (“su talento era tan natural como el dibujo que forma el polvillo en un ala de mariposa”, dijo el primero del segundo en esa guía oficiosa que es París era una fiesta). Paso por los lugares (con o sin placa) donde vivieron gentes como Samuel Becket, Claude Simon o Ezra Pound o donde tuvieron taller Man Ray (arropado por la estruendosa vitalidad de Kikí de Montparnasse), Ossip Zadkine o Ferdinand Léger. Termino, fúnebre de melancolía, en el cementerio del barrio, donde tantos quisieron ser enterrados: Beauvoir y Sartre, Berlioz y Offenbach, Dumas (hijo), Zola, Stendhal, Gautier, Degas y todo el abigarrado resto. Descanso un rato frente a la tumba del mitómano Cortázar, siempre velada por los jóvenes que a ella peregrinan: sobre la lápida encuentro, además de flores ajadas, pequeños fragmentos de tiza escolar y numerosos guijarros, dos elementos esenciales para dibujar una rayuela y subir al cielo. Este año, doble aniversario cortaziano: el centenario (1914) y el aniversario de su muerte (1984), que se conmemora precisamente el 12 de febrero. Alfaguara se apunta a ambos publicando Cortázar de la A a la Z, un estupendo álbum biográfico repleto de inteligencia cortaziana y sentido del humor, que ha sido editado por la infatigable Aurora Bernárdez y Carles Álvarez Garriga. En él tiene también entrada Carol (Dunlop), la última mujer de Cortázar, que está enterrada con él en Montparnasse. Lo que ignoro es el paradero póstumo de Rocamadour.

Callejeros

Leo que Christine Lagarde, sacerdotisa del hegemónico club del “como-no-puede-ser-de-otra-manera”, opina que, para afianzar la llamada mejoría española hay que seguir haciendo los deberes, es decir, bajar más los sueldos y acabar con tanto empleo fijo. Mientras los superricos se dan palmaditas en la espalda en Davos y aumenta por doquier la desigualdad y el empobrecimiento de las clases medias (se os está acabando el colchón moderado, queridos) leo que la mitad de los congresistas estadounidenses son millonarios, lo que señala a las claras quiénes controlan las medidas económicas (impuestos incluidos) en la metrópoli del imperio. Me escandalizo —como ustedes, improbables y sufridos lectores— al enterarme (aunque lo sospechara) de que 85 individuos acumulan la misma riqueza que la mitad de la población mundial, lo que indica que no solo disfrute y sufrimiento están pésimamente repartidos, sino que es preciso introducir nuevas acepciones al término “terrorismo”. Constato, por otra parte, que cuando la gente sale a la calle todavía consigue cosas (Gamonal, sanidad pública). Y que puede conseguir (o conservar) más, a pesar de lo que Alan Badiou llama el “acatamiento de las órdenes brutalmente antipopulares emitidas por los burócratas europeos”. Compruebo, por último, que se siguen publicando libros importantes que ayudan a entender dónde estamos, más allá del mantra del “como-no-puede-ser-de-otra-manera”. Ahí va uno: El síntoma griego. Posdemocracia, guerra monetaria y resistencia social en la Europa de hoy, un reading con artículos (discutibles, y por eso mismo, útiles) de, entre otros peligrosos radicales, Badiou, Jappe, Negri, Balibar y Stavrakakis. Lo ha editado Errata naturae en la colección de nombre más hermoso: La Muchacha de Dos Cabezas (doble trabajo para la guillotina).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.