Aixa de la Cruz: “Somos una generación sin Dios, y no nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo”

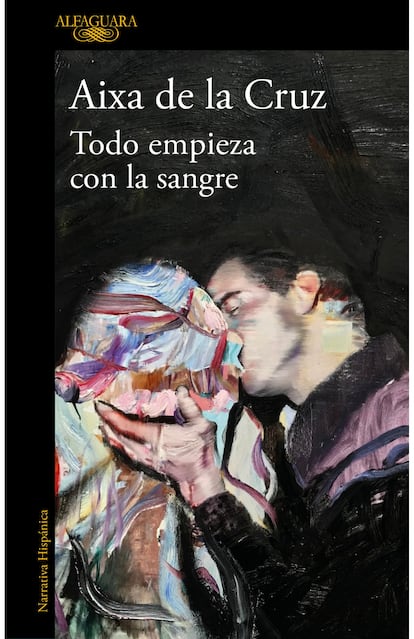

La autora ganó el Premio Euskadi de Literatura en 2020 con ‘Cambiar de idea’, una autoficción feminista en la que criticaba que las escritoras tuvieran que adaptarse a un canon literario patriarcal. Con su sexta novela, ‘Todo empieza por la sangre’, una historia de amores vampíricos y religiosos, celebra haberse liberado de esa presión

En Las herederas, Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988) exploró el vínculo entre los malestares sociales y la salud mental. En Todo empieza por la sangre el desencadenante del sufrimiento psíquico es la búsqueda desesperada de un amor que llene el vacío existencial de la protagonista, Violeta. Cuenta De la Cruz que con esta novela se ha liberado de la presión de intentar encajar en ese canon literario patriarcal que criticó en la autoficción feminista Cambiar de idea, por la que recibió el Premio Euskadi de Literatura 2020.

La sangre es el elemento simbólico que unifica una estructura con mucho movimiento, en la que atravesamos sin orden cronológico pactos de amigas, abortos y referencias a vampiros. Es su sexta novela y su octavo libro (contando uno de relatos y un ensayo). Publicó la primera a los 20 años, y se pregunta cuántos más tiene que cumplir para que dejen de definirla con el cliché de “la voz de su generación”.

Estás entusiasmada con el psicoanálisis. ¿Ha influido en la escritura de este libro?

Sí. Es la primera vez que escribo una novela cuya trama es clásica en cuanto a que sigue la trayectoria vital de un único personaje, y me parecía interesante acometer este trabajo de una forma que no fuera cronológica sino causal. Cuando expones tu vida en terapia, empiezas por el presente, el presente te arrastra al pasado, y del pasado volvemos al presente. Me apetecía trabajar con esos tiempos. Ha sido una escritura intensa y extenuante, como hacer terapia. Imaginarme la vida de Violeta implicaba recordar mi propia infancia y adolescencia; revisar los dramas con mi madre ahora que yo también soy madre. Siempre que comento estas cosas me preguntan: “¿Pero entonces es autobiográfico?”. No, pero escribir siempre es profundamente personal, porque si no te mueve nada propio, no funciona.

Sé que pensaste en Evanescente como posible título, porque Violeta descubre que tuvo un gemelo evanescente y lo relaciona con su obsesión por Paul.

Sí, elegí la ilustración de portada, que me hace pensar en ese deseo que, cuando por fin la tienes entre las manos, se desvanece. Yo ya estaba trabajando con la novela y con mitos clásicos cuando un amigo me contó que su madre le había contado ya de adulto que tuvo un hermano gemelo que murió antes de nacer. Me pareció el correlato biologicista del mito de Platón: el gemelo superviviente nace con una sensación de pérdida, el duelo no está hecho porque ni siquiera es consciente, y se pasa la vida buscando a alguien que lo complete.

Violeta piensa que ese puede ser el origen de su vacío existencial.

Tengo la sensación de que nos están intentando convencer de que el malestar tiene una causa y que, por tanto, nuestro reto es encontrar la explicación que cuadra con nosotras: ya sea la carta astral, la bisexualidad, un diagnóstico psiquiátrico… Estamos desesperadas por encontrar un marco discursivo que nos explique por completo y se nos están quedando muchos flecos fuera. La explicación del malestar tiene muchas causas: casi todas sistémicas, pero muchas biográficas. Nos las están encapsulando en explicaciones unívocas para que compremos productos: “¿No te llega bien el prana al cerebro? Haz nuestro curso de yoga kundalini”.

Cuando se tildan de generacionales muchas realidades millenial, como el problema del alquiler de vivienda, se está lavando de cara al sistema, diluyendo un problema estructural que afecta a todo el mundo. Quitas universalidad, vigencia o capacidad de interpelar a toda la sociedad"

¿Crees que el vacío existencial es algo especialmente millenial?

Las millenial somos las petardas que ponemos nombres nuevos a todo lo que ya existía. Por ejemplo, falta una mirada genealógica cuando se dice que el poliamor es muy de nuestra generación: Colette era no monógama en el siglo XIX. Lo del vacío existencial es absolutamente humano, el budismo habla de ello. El karma es acción vital vinculada al deseo. El deseo es lo que fomenta el movimiento, la actividad, la vida. Estamos vivas porque deseamos. Estamos buscando porque estamos vivas y hay algo que no se sacia por completo.

La crítica suele decir de ti que eres una escritora muy de tu generación. ¿Cómo lo recibes?

Estoy un poco harta; no sé cuántos años tengo que cumplir para que dejen de decírmelo. Cuando se tildan de generacionales muchas realidades millenial, como el problema del alquiler de vivienda, se está lavando de cara al sistema, diluyendo un problema estructural que afecta a todo el mundo. Quitas universalidad, vigencia o capacidad de interpelar a toda la sociedad.

Se podría decir que tú has logrado interpelar a toda la sociedad. Nadal Suau empieza su reseña en Babelia con la siguiente afirmación: “Yo he conocido a Violeta y hasta he sido Violeta”.

Eso es muy bonito. La literatura está para poner en jaque nuestra capacidad de empatía y de identificación. Se presupone que nos identificamos con lo que es muy parecido a nosotras y que solo podemos disfrutar de literatura en la que la ideología del autor coincide con la nuestra. A mí me parece que lo realmente estimulante es cuando se da lo contrario. No obstante, si te soy sincera, tengo la sensación que me leen mayoritariamente mujeres, porque son mayoría en los clubes de lectura y en todo lo cultural, y porque sigue habiendo cierta trinchera con el público masculino.

Diría que esa capacidad de llegar a un público diverso y publicar en una editorial como Alfaguara te convierte en un puente entre discursos activistas (antipsiquiatría, anarquía relacional…) y la sociedad mayoritaria.

No lo hago de forma consciente, pero la escritura tiene algo de dejar constancia de que algunas no hemos vivido según la norma. Lo cierto es que acabo siempre retratando el tejido discursivo, afectivo e ideológico en el que se inserta mi vida.

En Cambiar de idea criticabas el canon literario y mencionabas que las editoriales patriarcales solo publican a mujeres que impostan un molde determinado. ¿Sientes que te has liberado de esa presión?

He pensado mucho en ese fragmento. De chavalita me encantaban los folletines decimonónicos, leía Madame Bovary o a Tolstoi y solo me interesaba la trama romántica. Recuerdo querer escribir una novela de amor y tener la sensación de que, siendo yo una mujer joven, eso no me daría prestigio, sino que supondría ahondar en los prejuicios en torno a la escritura “femenina”. Esta novela es la prueba de que me he quitado todos esos complejos propios, prestados e inoculados: he escrito sin miedo a no cumplir con la impostura de autora seria que tiene que ser un poco masculina.

Aun así, no es una novela precisamente cursi…

¿No? Pues es el registro más cursi del que soy capaz [risas]. Noto en mí misma una especie de mecanismo de compensación. El otro día mi sobrina me dijo: “Tú eres cursi pero de negro” [risas].

Hablemos de amor. Salma y Paul, los grandes amores de Violeta, se dedican a profesiones artísticas, y eso les da un anclaje vital del que ella carece.

En la novela se insinúa que hay dos formas socialmente aceptadas con las que llenar ese vacío: una es la maternidad y la otra es el oficio artístico. Ella ha decidido que no va a ser madre, y tampoco se está perpetuando a través del arte. ¿Qué es lo que cree que le queda? La idealización de esos amores vampíricos: pierdes tu identidad y te transformas en algo eterno.

Pones a Violeta a probar distintos modelos relacionales y vas desidealizando todos.

Esa era mi idea: que el personaje, en su búsqueda, haga una investigación casi empírica de prueba y descarte, hasta que se da cuenta de que el amor idealizado solo existe en Dios.

Spoiler: tampoco le funciona.

Bueno, pero la cuestión es que lo único idealizable de esa magnitud es aquello que no es corpóreo. Creo que la clave no está en el modelo relacional. Si sigues teniendo una mirada Disney, la vas a reproducir en una trieja igual que en una pareja. O si tiendes a explotar a tus parejas sexuales, va a dar igual que sean una o cinco. Tal vez sí es algo millenial pensar que el pacto, el acuerdo, la teoría que rodea al amor era lo que realmente nos iba a emancipar. Nos hemos dado cuenta de que está bien pensar opciones diferentes, pero que en la práctica no hay recetas mágicas: cada relación tiene que encontrar su pacto, que hay que descubrir con el cuerpo.

Me parece un puntazo que en un libro de una editorial grande haya representación de modelos alternativos como las triejas.

¿Sí? Yo tenía miedo a que estuviera todo sobre explotado, aunque no se me ocurren ejemplos más allá clásicos como Simone de Beauvoir, Colette…

O Anaïs Nin. Es verdad, tenemos poca memoria. Pero también me resulta novedoso que la gran historia de amor del libro sea entre una lesbiana y un gay.

Para escribir a Violeta me acordé mucho de la incomodidad de quien me reprochaba que no me identificase como bisexual en público. Me negaba a hacerlo, porque he pasado mucho tiempo habitando la heterosexualidad y me parecía apropiarme de una lucha que no era mía. Con el tiempo te vas dando cuenta de que eso es bifobia interiorizada y que mi relación con hombres estaba sujeta a un tipo de violencias específicas por ser bi. Se puede interpretar desde fuera que Violeta tiene bifobia interiorizada, pero qué violento es decirle a Violeta lo que tiene que ser. Ahí hay un mejunje interesante con el que quería jugar. Me parecía muy divertido en términos románticos narrar un amor tan grande, tan de otra vida, que va más allá de las identidades.

En todo caso, me parece que tu libro constituye una referencia valiosa para la comunidad bisexual. ¿Querías contribuir a ello?

Sin duda. Tengo el recuerdo de lo importante que ha sido para mí encontrarme en novelas que me apasionan una integración normalizada de la bisexualidad. Me encanta El celo de Sabina Urraca, pero me flipa La Parcela de Alejandro Simón Partal donde, sin que se aborde el tema de la orientación sexual de forma explícita, todos los personajes tienen esa apertura. Falta toda una cultura, una tradición de referentes positivos en los que mirarnos, y parte de esta bifobia interiorizada tiene que ver con ello.

Es fácil detestar a Salma. A través de ella, desidealizas las relaciones de pareja lésbicas, pero sin equipararlas a las heterosexuales.

Quería ironizar con algo que tiene que ver con la experiencia bisexual: vienes de pensar que todos los problemas que hay en las relaciones hetero tienen que ver con la masculinidad del otro, y entonces, cuando la siguiente pareja es mujer, puedes descubrir que si tu patrón es buscarte a narcisistas, te los vas a encontrar de todos los géneros. Más que retratar en Salma un estereotipo de género, me interesaba retratar una forma de narcisismo que veo muchísimo en el mundo artístico y en el literario: el artista se siente por encima del bien y del mal, y ni se plantea cuestiones éticas porque cree que no hay que pedir permiso a las personas de su alrededor para hacer arte; no hay nada que no se pueda saquear.

Para mí el narcisismo no es un diagnóstico psiquiátrico, sino un rasgo de personalidad que se activa en lo relacional: creo que todas y todos caemos mucho en utilizar al otro como un medio para nuestros fines, aunque sea sutilmente, como puede ser llegar a lugares o llenar vacíos"

El narcisismo es últimamente una etiqueta muy manoseada, hay psicólogas alertando de no usarla a la ligera. ¿Cómo lo ves?

De lo que habla todo el mundo en Instagram es del trastorno de la personalidad narcisista. Se acaba describiendo con los ítems de ese diagnóstico a personas que casi siempre son hombres maltratadores, lo que parece que lleva a concluir que su conducta es fruto de una cuestión psiquiátrica y no del patriarcado. Para mí el narcisismo no es un diagnóstico psiquiátrico, sino un rasgo de personalidad que se activa en lo relacional: creo que todas y todos caemos mucho en utilizar al otro como un medio para nuestros fines, aunque sea sutilmente, como puede ser llegar a lugares o llenar vacíos. Pensamos mucho el amor en términos de intercambio: qué aporto yo en la relación, qué me aporta el otro. Por eso señalo que hemos romantizado el mito del vampiro, pese a que es la definición del narcisismo: no te amo en tanto que ser autónomo sino únicamente si eres mi posesión o parte de mi cuerpo. Los vampiros te drenan, te dan tu sangre, y entonces pasáis juntos el resto de la eternidad.

En Todo sobre el amor, la escritora bell hooks lamenta que hemos perdido, por cinismo y prevención, la noción del acto de amar, como un arte que se cultiva.

Total. Algo que me pone muy nerviosa es esta etiqueta de “amores tóxicos”. Una cosa es el maltrato, pero me preocupa que a veces llamamos tóxicas a relaciones donde se está repitiendo un conflicto que puede estar señalandonos una vía de crecimiento espiritual. Ahí entran los amantes como Paul, que no eres capaz de dejar. ¿Por qué Violeta y él vuelven una y otra vez? Igual porque el conflicto señala algo en el camino de crecimiento que han iniciado juntas.

Hablemos ahora de espiritualidad. En esta búsqueda desesperada, podrías convertir a Violeta al budismo o a la santería, pero te decides por la religión católica.

No quería caer en el marco de exotización que implica poner a la protagonista a hacer turismo espiritual. A priori me pareció un reto, y se volvió un proceso de aprendizaje muy chulo para mí que, como Violeta, no tengo ningún tipo de formación religiosa. Me acerqué a los textos cristianos desde cero y me di cuenta de que se puede queerizar absolutamente todo. Los evangelios son manifiestos de izquierdas si lo lees de determinada manera, y también puedes omitir o resignificar lo que no te valga. Podemos ser como caballos de Troya: que nos apropiemos del catolicismo es implosivo para la propia institución y propone lecturas muy interesantes. Además, la mística cristiana medieval se parece muchísimo en su praxis al budismo. Hay un manual anónimo del siglo XIV, La nube del no saber, que invita a sentarte a meditar, vaciándote de toda imagen, incluso la de Cristo, para dejar la mente en blanco, y será así como llegues a Dios.

Somos muchas las agnósticas que nos sentimos huérfanas espiritualmente…

El vacío existencial es transcultural y transgeneracional, pero igual sí que es verdad que somos una generación sin Dios, y no se nos han dado más alternativas que el consumo y el trabajo. ¿Con qué tienes que saciarte? Con trabajos que se tienen que volver identitarios para que puedas ser capaz de soportarlos o con regalar tu tiempo a algo que no soportas hacer a cambio de dinero para el consumo. Por eso estamos desesperadas buscando terapias y retiros, para encontrar algún tipo de trascendencia que nos recuerde que estamos aquí para algo más.

Violeta prueba también una de las utopías de izquierdas: la vuelta al campo, en su caso con amigas.

¿Quién no ha fantaseado con eso? Una de mis amigas me dice que le parece triste que los momentos de paz y amor perfecto duren tan poco en la novela. Pero no quería romantizar opciones que, por ahora, son muy poco viables. Para que una comunidad funcione, hacen falta redes rurales bien conectadas.

Después de una carrera tan prolífica, ¿cómo te sientes hacia tus primeras obras? ¿Dirías que tu bibliografía traza un camino coherente?

Tiendo a no mirar hacia atrás, tengo mucho pudor hacia lo escrito, por una especie de hiperperfeccionismo, sumado a esa resistencia a revisitar lugares en los que no sé qué voy a encontrar. Creo que de Cambiar de idea a aquí hay una línea muy coherente: se repite la obsesión por el malestar psíquico (no me gusta hablar de enfermedad mental) y por la idea de la identidad. Antes de eso… ¡yo no sé quién era con 20 años! Empecé a publicar muy joven, demasiado joven a mi juicio. Por eso casi que no me siento autora de mis obras más tempranas.

¿Cómo recibiste el Premio Euskadi de Literatura?

¡Pues muy bien, porque me compré mi casa! Nada más importante de los premios que tener condiciones materiales estables para seguir escribiendo. Yo estaba en una situación horrorosa, y sentía que si no entraba ese dinero no había manera de salir adelante.

¿Cómo vives el éxito y la ambición?

Con un marcador de género claro: como una mujer con síndrome del impostor, con problemas de merecimiento. Soy incapaz de celebrar los logros y me frustro cuando algo falla mínimamente. Pero estoy trabajando en ello. Con cinco años me preguntaban qué quería ser de mayor y contestaba que escritora. Es muy fuerte. Estoy living the dream y es un privilegio ganar dinero haciendo algo que es una forma de procesar mi experiencia, aprender cosas y contestar a preguntas. Y es genial tener un altavoz, saber que tienes a gente escuchando.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.