Por qué cada vez menos gente se siente clase trabajadora

Solo un 10,3% de la población se considera clase trabajadora en España, mientras un 58,6% se autopercibe como clase media. ¿Por qué cada vez menos gente siente que pertenece a un grupo social desfavorecido?

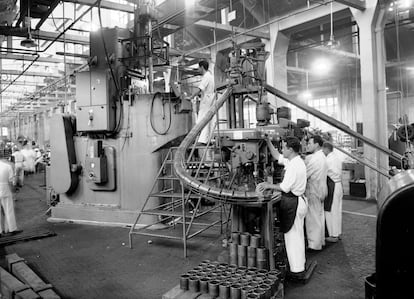

El estereotipo de la clase obrera es este: los trabajadores saliendo de la fábrica en una película de los hermanos Lumière, los turnos en la cadena de montaje, los currantes de mono azul con la frente empapada en sudor y las manos manchadas de grasa, las vidas familiares y austeras en barrios de extrarradio, la solidaridad sindical, los mineros cortando carreteras. Parece un retrato sacado de un tiempo pretérito. En cierta forma, lo es.

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) determinó en 2019, basándose en los datos de ocupación de la ciudadanía, que el estatus socioeconómico (no es exactamente lo mismo que la clase social) del 41% de la población era el de obreros, cualificados o no cualificados. Entre los primeros se encuentran, por ejemplo, los carpinteros, los maquinistas, los cocineros o los trabajadores de artes gráficas; entre los segundos, los jornaleros, los peones de la construcción, los reponedores de supermercado o los teleoperadores. Tal vez la épica haya desaparecido, pero los obreros siguen ahí. Y son muchos.

Sin embargo, cuando se pregunta a la gente, se hace evidente el cambio mental. Solo un 10,3% de los encuestados se consideran de clase obrera o trabajadora (la encuesta agrupa los dos términos), mientras que un 58,6% se autoperciben como de clase media (alta, media o baja), según el Barómetro del CIS de febrero de 2024. Existe una fuerte divergencia entre los resultados empíricos y la percepción de los hechos. La ciudadanía prefiere no verse como de clase trabajadora, aunque trabaje. Debido a los fuertes cambios económicos y sociales operados en las últimas décadas, la conciencia de clase va menguando, y van surgiendo nuevos perfiles, como el precariado o las infraclases, más apropiados para la coyuntura actual.

“Necesitamos entender qué quieren decir las personas cuando no se definen como clase trabajadora. Si eso es visto como vergonzoso o propio de un grupo que no tiene voz política, entonces cada vez menos gente se identificará así”, opina la historiadora británica Selina Todd, autora de El pueblo, auge y declive de la clase obrera (Akal). Es curioso: el presidente Pedro Sánchez apeló en 2022 a la “clase media trabajadora”, causando cierto revuelo terminológico. Hubo quien señaló que su objetivo era hacerle ver a la clase media que también trabaja, una jugada interesante desde un partido cuyo nombre contiene la palabra obrero. Por otro lado, el término proletariado ya solo es utilizado por un 0,1% de los encuestados, como un resto arqueológico de un pasado remoto.

En los países occidentales, tras la deslocalización y la desindustrialización, se ha pasado a una economía posfordista: predominan los trabajos líquidos en el sector de la información, la tecnología o los servicios. Trabajos que no duran toda la vida y no otorgan sentido ni identidad. En la fábrica, el roce hacía el cariño (y el sindicato), pero la terciarización, atomización y automatización del trabajo (y el teletrabajo) no colaboran a que la población se autoperciba como de clase trabajadora. Todos somos de clase media. Currantes son los otros.

¿Quién es de clase trabajadora?

“Yo me preguntaría: ¿tengo que madrugar el lunes para trabajar? ¿Puedo vivir sin trabajar? Si necesito trabajar, si no vivo de rentas y otros beneficios empresariales, es que soy de clase trabajadora”, dice José Saturnino Martínez García, autor de Estructura social y desigualdad en España (Catarata). Los que trabajan en una oficina, en la tecnología, en la cultura, en las llamadas profesiones liberales no suelen considerarse clase trabajadora, mucho menos obrera. Sin embargo, el 77% de los españoles opinan que la explotación laboral es habitual y un 40% está descontento con el salario, según un estudio realizado por la agencia 40dB para este periódico. Curiosamente el 82% está conforme con su trabajo, lo que podría encajar con esa conversión en clase media aspiracional: la tarea nos satisface, aunque las condiciones no sean buenas. Es cuestión de esforzarse, y así triunfar.

En la segunda mitad del siglo XX el ascensor social funcionó con brío: las familias invirtieron en vivienda, se alcanzó la seguridad vital y cierta comodidad, los hijos de los obreros pudieron ir a la universidad… dejando de ser obreros. “Después de la II Guerra Mundial, algunos países introdujeron la socialdemocracia, un sólido Estado de bienestar y un empleo casi pleno para ganarse el apoyo de la clase trabajadora. Esto se debió a la presión de los sindicatos y también de personas que habían ascendido en el movimiento obrero para ingresar en la política nacional”, dice Todd. Paradójicamente, en el corazón de las luchas obreras estaba el germen de su declive. Algunas corrientes sociológicas hablan, no sin controversia, de un “aburguesamiento”: los trabajadores mejoraron notablemente su nivel de vida, pero también quisieron alejarse de sus orígenes.

“Se creó así cierta distinción: ahora está bien visto venir de la clase obrera, pero no tanto serlo, y estar en tránsito para llegar a la clase alta”, abunda Martínez. No es extraño escuchar a los que alcanzan el éxito presumir de humildes orígenes, aquella infancia grisácea correteando por el barrio de ladrillo visto. Pero se abandonan el imaginario, la conciencia y la tradición reivindicativa, que queda como alimento para nostálgicos con el puño en alto. Y se abre un hueco difícil de llenar en la identidad y base social de la izquierda (un hueco donde trata de medrar la ultraderecha). Una tradición tan significada puede suponer otro motivo por el que ciertos trabajadores no se identifiquen con ese historial de huelgas y sindicatos, sobre todo en tiempos en los que el centro político se ha escorado a la derecha, se sigue agitando el fantasma del comunismo y se promueve el más feroz individualismo. La mayoría prefiere identificarse como clase media aspiracional, inmersa en los algodones de la cultura del ocio y el consumo. Con el debilitamiento de la clase obrera y la difuminación de la clase media, hay quien alerta de una creciente dualización de la sociedad entre los más ricos y las infraclases, como hace el sociólogo José Félix Tezanos, y presidente el CIS, en La sociedad dividida (Malpaso).

Lo mencionado, sin embargo, no quiere decir que el mundo del trabajo haya ido a mejor: “Si la clase obrera se aburguesó, la clase media se está proletarizando”, señala Martínez, “y se hacen muchos esfuerzos por hacer pasar la lucha de clases como una lucha generacional, culpando al sistema de pensiones, sin criticar las contradicciones del capitalismo”. Después de la caída de la hegemonía socialdemócrata de posguerra, con la llegada del orden neoliberal, se da la vuelta a la tortilla: las condiciones laborales empeoran, se busca mano de obra en países con menor regulación laboral y medioambiental y, en fin, la parte de la tarta destinada a los que trabajan cada vez es menor. La clase obrera pierde poder político: la afiliación sindical es baja y la abstención electoral suele ser mayor en los barrios de trabajadores. Aumenta la desigualdad.

Del proletariado al precariado

Con la disolución del proletariado como clase, llegan nuevas tipologías laborales como el precariado. “Se define por el trabajo inestable e inseguro, la falta de narrativa ocupacional o sentido de dirección, la presión constante para hacer una gran cantidad de tareas por las que no es remunerado”, dice el economista Guy Standing, autor de libros como Precariado. Una carta de derechos (Capitán Swing). En las austeras y apretadas filas del precariado se encuentra buena parte de la fauna laboral de nuestra época: riders, kellys, sanitarios, periodistas, vigilantes, camareros, informáticos, trabajadoras domésticas, trabajadores culturales, etcétera.

Tal vez su emergencia se refleje en que actualmente más personas se definan como de clase baja o pobre (18% entre ambas, según el CIS) que como clase trabajadora (11%). Es decir, si uno es reponedor, rider o tiene un puesto precario, es probable que diga antes que es pobre a que es trabajador. Este colectivo tiene una particularidad llamativa, que también le diferencia del viejo proletariado: es la primera clase en la historia que está sobreformada; es decir, su nivel medio de estudios es superior al necesario en los trabajos que puede obtener. Y, muy notoriamente, el precariado no tiene control sobre su tiempo, según señala Standing en su último libro, The Politics of Time (La política del tiempo, sin edición en español). Y la vida está hecha de tiempo.

El 48% de los asalariados en España tienen trabajos precarios, un 75% en el caso de los más jóvenes, según datos de Comisiones Obreras. Standing distingue ahí tres grupos: los atávicos, aquellos que han caído de familias y comunidades obreras y perciben a sus espaldas un pasado perdido (suelen ser caladero de la extrema derecha populista); los nostálgicos, que han perdido el presente y no se sienten arraigados a ningún lugar (por eso, sienten desafección y no votan), son migrantes y minorías, y los progresistas, que poseen el mayor nivel educativo y lo que han perdido es el futuro: no ven opciones políticas que les ofrezcan un provenir halagüeño. “Creo que los atávicos han llegado a un pico y ahora están menguando, pero sus líderes seguirán ganando elecciones hasta que la izquierda ofrezca políticas progresistas”, dice el economista, pensando en Geert Wilders en Países Bajos, Giorgia Meloni en Italia y, por supuesto, Donald Trump en Estados Unidos.

La tecnología tiene una influencia decisiva. En los años noventa coge fuerza el acelerón tecnológico y el trabajo comienza a hacerse cognitivo: se habla entonces del cognitariado. La digitalización rampante provoca deslocalización y precarización, por un lado, e implicación del conocimiento y la innovación, por otro. “La transformación de las últimas décadas es ambigua”, dice por correo electrónico el pensador Franco Bifo Berardi (su último libro es Medio siglo contra el trabajo, publicado por Traficantes de Sueños), “los trabajadores tienen una potencia de transformación importante, pero al mismo tiempo se ha perdido la subjetividad social [la también llamada conciencia de clase] debido al efecto tecnológico”. La precariedad trae una competencia entre los trabajadores que rompe la solidaridad. La deslocalización trae la soledad, la falta de una relación afectiva con el territorio. Y, así, la clase obrera (que para Bifo todavía existe) pierde capacidad de acción política. “El cognitariado, que en décadas pasadas yo creía capaz de actuar en un proceso de recomposición, se ha revelado hasta hoy incapaz de tener autonomía”, dice el italiano. Esa falta de capacidad hace que la protesta ante la injusticia se vehicule muchas veces a través de opciones nacionalistas y de ultraderecha.

Paralelamente, el término cuidatoriado ha sido impulsado por la socióloga María Ángeles Durán: designa a ese colectivo de mujeres que, con su trabajo doméstico y de cuidados, no remunerado, ha mantenido la sociedad a flote e incluso, según la teórica Silvia Federici, permitió la acumulación de capital. También el antropólogo David Graeber señaló que la clase trabajadora es ahora la clase cuidadora (caring class).

“La clase trabajadora nunca estuvo solo conformada por trabajadores de fábricas; el grupo más grande de trabajadores en Europa hasta la II Guerra Mundial era el de las sirvientas domésticas, la mayoría mujeres, muchas migrantes”, dice Todd. Uno de los grandes problemas a la hora de comprender a la clase obrera, y fuente de debilidad de los sindicatos, ha sido obviar esta composición. Un 54% de las mujeres y un 67% de los migrantes tienen trabajos precarios actualmente, según Comisiones Obreras.

El malestar sigue ahí

Aunque la conciencia de clase está de capa caída, se siguen dando muestras de descontento: las protestas de los agricultores, los chalecos amarillos y otros movimientos que trabajan por el cambio social. A veces las protestas son capitalizadas por la ultraderecha. El malestar está ahí, no se ha disuelto en el aire, y requiere soluciones. “Tanto el mundo como el activismo están cambiando. Necesitamos más medios e investigación sobre iniciativas de base como cooperativas de vivienda, decisiones ambientales y campañas comunitarias para comprender en toda su amplitud lo que la gente quiere y cómo busca conseguirlo”, dice Todd. Son necesarios políticos que presenten alternativas a lo que la historiadora define como “suicidarse para poner pan en la mesa, trabajar todas las horas con la esperanza de que los hijos reciban una educación o morir en la pobreza”.

La clase obrera fue en un tiempo el llamado sujeto de emancipación, es decir, el colectivo que iba a cambiar el mundo (para mejor). Durante la segunda mitad del siglo XX, y hasta hoy, esa certeza ha ido mutando, y lo laboral ha perdido protagonismo en el debate social en favor de lo identitario, lo cultural o lo medioambiental, lo que ha generado un notorio cisma en la izquierda. En los últimos tiempos, sin embargo, se han registrado destellos de protagonismo de lo laboral, por ejemplo, en el fenómeno de la Gran Dimisión, en Estados Unidos, y en un renacimiento de las luchas sindicales en sectores tradicionales, como la industria del motor, o inopinados, como las grandes empresas Starbucks o Amazon, de fuerte tradición antisindical. O en la industria de Hollywood. “Lo cierto es que la situación de los trabajadores ha empeorado”, concluye el sociólogo Martínez, “pero la lucha contra esa precariedad está en el corazón de la lucha obrera”.

Apúntate aquí a la newsletter semanal de Ideas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.