El lado oscuro de un buen marido: por qué el mito del hombre lobo sigue dando miedo en 2025

‘Hombre lobo’, la nueva versión del monstruo clásico de Universal, repasa y aúna a su manera los temas principales de un mito que, antes del cine, ya acumulaba siglos de leyendas y creencias

Los licántropos aúllan de nuevo en la gran pantalla. Este viernes se ha estrenado Hombre lobo, la reencarnación de uno de los monstruos clásicos de Universal, que lleva años tratando de volver a activar su catálogo de personajes de terror. Tras el experimento comercialmente fallido de 2010 con Benicio del Toro, el estudio puso en marcha una franquicia conjunta de películas con todas las criaturas de sus títulos de los años veinte, treinta y cuarenta (el hombre lobo, el monstruo de Frankenstein, Drácula…) llamada Dark Universe, que se canceló después de solo una entrega, el remake de La momia (2017). La buena recepción en 2020 de la nueva versión de El hombre invisible, una película de presupuesto limitado que ponía el foco en el género de terror y se alejaba del perfil blockbuster de las otras intentonas, señaló un nuevo camino a Universal, que ha dejado Hombre lobo de nuevo en manos del mismo director, Leigh Whannell.

Si en El hombre invisible, Whannell reconvirtió la historia clásica de H.G. Wells sobre las fantasías masculinas de poder en un sorprendente relato en torno a la violencia machista, en Hombre lobo la propuesta sigue una línea similar. El mito, tantas veces abordado como una representación de la parte monstruosa del ser humano y sus instintos más violentos, es aquí reconstruido desde el punto de vista de un padre, con un prólogo que le muestra a él de niño siendo tratado de manera agresiva por su progenitor y un salto al presente donde se le ve esforzándose por evitar reproducir esos comportamientos con su hija. Un tema, el de la transferencia patriarcal, que conecta directamente con una de las constantes del personaje durante toda su andadura cinematográfica: la maldición familiar.

“Las historias de hombres lobo tienen miles de años, y las metáforas que producen han ido cambiando y evolucionando a lo largo de todo ese periodo”, recuerda a ICON el doctor Craig Ian Mann, historiador de cine y autor del libro Phases Of The Moon: A Cultural History Of The Werewolf Film (Fases de la luna: Una historia cultural de las películas de licántropos, 2020). “Al igual que los vampiros y los zombis, son versátiles y tienden a adaptarse al contexto social, cultural e histórico específico en el que se producen. Hay una metáfora muy asociada al hombre lobo: la bestia interior, que sugiere que los hombres lobo son representaciones del lado oscuro del hombre, o esencialmente de la masculinidad tóxica, pero esa es una idea que surgió realmente en la ficción gótica de hombres lobo”.

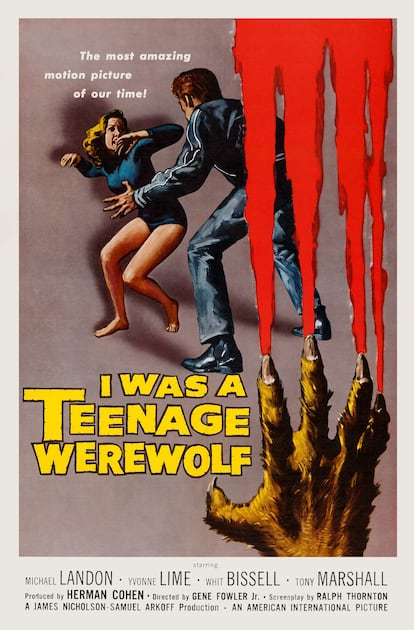

El académico, para acreditar la maleabilidad del modelo, cita películas que han utilizado la licantropía como metáfora de la pubertad y la adolescencia, como Yo fui un hombre lobo adolescente (1957), Teen Wolf: De pelo en pecho (1985) o Ginger Snaps (2000). Otra joya de culto, En compañía de lobos (1984), también usaba el símil de los licántropos para advertir sobre los hombres a una joven menor de edad, en un cruce con el cuento de Caperucita Roja. “Yo fui un hombre lobo adolescente es en gran medida una (monstruosa) historia de madurez, pero un año antes una película llamada Los colmillos del lobo (1956) abordaba los problemas de la era atómica haciendo que su protagonista se convirtiera en un monstruo con sangre de lobo radiactiva”, explica Mann. “En los años ochenta hay una mezcla de películas que juegan con la idea del hombre lobo como enfermedad transmisible o que dejan caer hombres lobo en pequeñas ciudades conservadoras para satirizar el giro de Estados Unidos hacia la derecha política, como Miedo azul (1985), basada en El ciclo del hombre lobo (1983), de Stephen King. Así que el significado de los hombres lobo es y ha sido siempre cambiante”.

Una capacidad para mutar favorecida también por la ausencia, a diferencia de Frankenstein (1818) o Drácula (1897), de un gran libro canónico de referencia que acote el terreno. Aunque la novela El hombre lobo de París (1933), de Guy Endore, se considera el esfuerzo más relevante por forjar literariamente el arquetipo, la película de Universal de 1941 El hombre lobo sentó muchas de las bases oficiosas que han asumido sus múltiples variantes a lo largo de las décadas, como la idea de que solamente una bala de plata puede acabar con la criatura. Aquella película contaba la historia de un joven, Larry Talbot, que regresaba a su antiguo hogar para postularse como heredero de una gran fortuna, pese a no gozar de la simpatía de su padre. La mordedura de un licántropo le convertía, sin embargo, en víctima de la maldición.

El clásico protagonizado por Lon Chaney, Jr., para subrayar su condición de piedra Rosetta del subgénero, ha sido interpretado de múltiples maneras: desde el pánico a una élite todopoderosa, que devora impunemente a quien quiere (un tema sobre el que se cimentaba también Aullidos, de 1981), hasta de nuevo la pubertad, por los cambios físicos que se interponen en el deseo romántico del protagonista.

La locura es otra clave en la que se insistía tanto en aquel título como en su remake de 2010. Íntimamente ligada a la creencia antigua de que la luna llena incide en las patologías psiquiátricas, el hombre lobo se presta con facilidad a esa inflexión, un elemento que a veces ha teñido de angustia existencial las historias. Al fin y al cabo, al mal del licántropo le acompaña frecuentemente la inquietud de ser un peligro o un problema para los demás: por ejemplo, varias de las escenas de uno de los títulos más emblemáticos de la corriente, Un hombre lobo americano en Londres (1981), consistían en encuentros del desdichado personaje principal con apariciones (imaginarias o no) de sus damnificados pidiéndole que se suicidara para poner fin al desastre.

Fauna ibérica

En ficción, el hombre lobo español por excelencia es Jacinto Molina, más conocido por el nombre artístico de Paul Naschy, el actor que interpretó al monstruo –y a su alter ego humano, el conde polaco Waldemar Daninsky– en más de una decena de ocasiones, a partir de la inaugural La marca del hombre lobo (1968). Fuera de la pantalla, no obstante, España ha contado con el sonado caso del asesino gallego Manuel Blanco Romasanta, condenado en 1853 por el asesinato de, al menos, 13 personas. Romasanta afirmaba haber cometido los crímenes en noches de luna llena bajo la forma de un lobo, lo que mereció la atención de la prensa internacional y atrajo al país al hipnólogo francés Joseph-Pierre Durand de Gros, que le diagnosticó licantropía clínica, un supuesto trastorno alucinatorio capaz de convencer al afectado de su transformación en un animal. La reina Isabel II, apasionada del ocultismo, revocó su pena de muerte y la cambió por una cadena perpetua.

“No hay duda de que el caso de Manuel Blanco Romasanta ha alimentado tanto la figura del licántropo como la del hombre del saco”, dice a ICON el ilustrador y escritor coruñés Pablo Gallo. “Su historia ha traspasado fronteras y ha hecho que el mito perviva en nuestra memoria, afianzando la figura del lobishome en Galicia. Se trata de un caso en el que vemos claramente esos padecimientos y metamorfosis de donde nace el mito, pues Romasanta fue tratado como una niña hasta los 8 años, sus genitales eran femeninos pero segregaba gran cantidad de hormonas masculinas, tenía reacciones muy violentas y no sobrepasaba el metro cuarenta de estatura. Por lo que se defendió atribuyendo sus crímenes a una maldición que padecía: por las noches se convertía en hombre lobo”.

Gallo publicó en 2020 Bestiario del norte (Ed. La Felguera), libro donde hacía las veces de mitógrafo dibujando y relatando los diferentes seres fantásticos que han poblado durante siglos el folclore de Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Además del lobishome gallego, en el volumen aparecía también otro homólogo asturiano, el llobu cerval. “Siempre puede haber algunas características diferenciadas debido a que cada lugar tiene su idiosincrasia, pero el mito del hombre lobo es antiquísimo, se repite en las culturas de muy diferentes partes del mundo y su origen parece tener que ver con algunas enfermedades, tanto físicas como psicológicas, por lo que en el fondo es muy semejante y viene del mismo sitio, de ese inconsciente colectivo del que hablaba Jung”, explica el autor.

Sobre sus posibles temas asociados o poso aleccionador, también observa que los mitos siempre han servido “para avisar de los peligros que acechan en la noche, en la oscuridad del bosque, en la gente extraña”. “No dejan de ser manifestaciones del cuerpo y de la psique humana. Instrucciones para andar por la vida”.

Como buena representación, el hombre lobo también puede ser un espejo grotesco en el que mirarse. El doctor Craig Ian Mann resalta el atractivo en “la naturaleza visceral” de las escenas de transformación y “el placer de ver a un ser humano retorcerse y contorsionarse mientras se convierte en otra cosa”. “Son muy importantes en las películas de hombres lobo y siempre lo han sido, pero el deseo de escenas de transformación prolongadas y horripilantes surgió en la década de los ochenta: la primera en incluir una fue Aullidos (1981), seguida de Un hombre lobo americano en Londresn (1981). Ambas películas dan a la transformación un aspecto insoportablemente doloroso y recurren a los últimos avances en efectos especiales de la época, por cortesía de Rob Bottin en la primera y Rick Baker en la segunda”. El profesor cree que la fijación en este tipo de secuencias en los ochenta viene del “miedo a la transformación corporal, en una época en la que la concienciación sobre las enfermedades cardíacas, el cáncer y otras enfermedades graves estaba en primera línea”.

No siempre convertirse en hombre lobo tiene por qué ser una maldición. Además del caso de Michael J. Fox en Teen Wolf: De pelo en pecho, donde el adolescente protagonista veía disparado su encanto entre las chicas –y, por alguna razón, su talento para el baloncesto– gracias a la condición heredada de licántropo, la película Lobo (1994), con Jack Nicholson, también lo presentaba casi como un superpoder. En ella, el antihéroe se beneficiaba de las virtudes del lobo, recuperaba la potencia sexual perdida, se convertía en un “líder de la manada” en el ámbito laboral y hasta rastreaba con quién le era infiel su esposa gracias a unas extraordinarias habilidades olfativas. Mientras sigan sin agotarse los anhelos de transformación personal o, a la inversa, el miedo a que emerja de cada uno algo espeluznante y reprimido, las lunas llenas seguirán alumbrando nuevas metamorfosis.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.