Estas vacaciones nos vamos a la cárcel: el auge de la ¿amoral? industria del turismo penitenciario

Noches del terror ante sillas eléctricas, un actor disfrazado de Al Capone zombi... Varios observadores cuestionan las crecientes peregrinaciones a lugares de sufrimiento

De la lúgubre y vetusta torre de Londres a ese parque temático de la delincuencia legendaria que es Alcatraz, pasando por colonias penitenciarias de Centroamérica, las modernas prisiones estadounidenses, la cárcel sudafricana donde Nelson Mandela purgó su activismo privado de libertad o las mazmorras medievales españolas de Broto o Pedraza.

El turismo penitenciario es una industria en auge. Es más, no ha dejado de popularizarse desde que una de las pioneras, la prisión federal de la isla de Alcatraz (en San Francisco), se convirtió en museo en 1973. Ahora mismo, algunos de los monumentos más visitados de países como Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia, Irlanda, Francia, Senegal o Letonia son cárceles.

Para la periodista de investigación Hope Corrigan, el morbo “de visitar lugares en que muchas personas fueron retenidas y sufrieron, en ocasiones, castigos crueles, cuando no directamente torturas o ejecuciones” plantea “dilemas éticos de un cierto calado”. En un artículo para The Marshall Project, una página de activistas comprometidos con la reforma de la justicia, Corrigan cuenta el caso de la West Virginia Penitentiary, una prisión que se quedó sin reclusos en 1995 tras 120 años como sede de largas condenas, ahorcamientos y electrocuciones.

Desde entonces, funciona como centro de turismo “histórico y paranormal”. Esto se traduce, en la práctica, en que el lugar en que fueron ejecutados 94 convictos organiza hoy actividades recreativas de dudoso gusto como un tren de la bruja (bautizado como Haunted House) que recorre las instalaciones en vísperas de Halloween o un escape room en el que los participantes disponen de una hora para escapar del corredor de la muerte.

Para Corrigan, se trata de una oferta turística “siniestra y salaz”, que un país como Estados Unidos, “con una población reclusa de más de dos millones de personas, 2.400 de ellas sentenciadas a muerte y pendientes de ejecución”, no debería tolerar “con tanta frivolidad y tanta ligereza”.

Otra prisión convertida en museo, la Eastern State Penitentiary, situada en el centro de la ciudad de Filadelfia, está empezando a replantearse su futuro inmediato con el nivel de “responsabilidad y madurez” que Corrigan considera exigible. Sean Kelly, vicepresidente y director de interpretación del recinto, asegura que la Eastern State ya no pretende ser “una especie de siniestro parque temático en el que los turistas tropiecen con un actor disfrazado de la versión zombi de Al Capone”.

Hoy urge más que nunca, en su opinión, que las prisiones abandonadas se transformen en verdaderos museos en los que reflexionar con un cierto rigor sobre lo que ha sido nuestro modelo institucional de justicia punitiva y lo que queremos que sea en el futuro. En este nuevo diseño, “ya no cabe reducir la visita a nuestras instalaciones a una diversión banal, porque eso es una falta de respeto a las personas que pasaron aquí el peor periodo de sus vidas”.

Corrigan concluye que “no todas las empresas privadas que han adquirido antiguas prisiones para convertirlos en recintos turísticas estarán dispuestas a adoptar este nuevo enfoque”. ¿El motivo? Siempre resulta más atractivo disponer de una hora para escapar del corredor de la muerte o tener un encuentro furtivo con el fantasma de Capone que visitar un centro de interpretación y contextualización de la cultura penitenciaria. Después de todo, el principal aliciente turístico que presenta ahora mismo la sobria visita guiada a la antigua cárcel del Filadelfia es hacerse una foto en la minúscula celda de Pepe, el prisionero C2559, el único perro condenado a cadena perpetua, culpable, al parecer, de fulminar a dentelladas en 1924 al gato del gobernador de Pensilvania.

Peregrina en los trópicos franceses

Si hay una turista penitenciaria a la que no puede acusarse de frivolidad y falta de rigor, esa es Patti Smith. En el segundo tomo de sus memorias, M Train, la cantante y poeta describe un extraordinario periplo realizado en 1981 en compañía de su marido para visitar el penal de Saint-Laurent-de-Maroni, en la Guayana francesa.

La pareja voló de Detroit a Miami, donde comieron frijoles rojos y arroz amarillo y visitaron el Mundo del Cocodrilo. Dos horas después embarcaron en otro avión que, tras largas y extenuantes escalas en Granada y Haití, les condujo al aeropuerto de Surinam, cerca de la ciudad de Paramaribo. Desde allí, un guía les acercó a la ciudad fronteriza de Albina, donde un adolescente con una frágil piragua les condujo a la otra orilla del río Maroni, infestado de pirañas, bajo una llovizna que en cuestión de minutos se transformó en tormenta tropical. Al otro lado, tras un último viaje por carreteras secundarios, alcanzaron por fin las ruinas de la colonia penitenciaria de Saint-Laurent, un laberinto de celdas decrépitas y solitarias entre palmeras y rastrojo frecuentado solo por gallinas.

¿Por qué acudió Smith a este lugar? Para coger un puñado de tierra del patio de la prisión y llevarlo después a la tumba, en el cementerio español de Larache, del escritor Jean Genet, que nunca estuvo en Saint-Laurent, pero soñaba, en su adolescencia delictiva y marginal, con ir a parar a alguna de esas prisiones del Trópico francés que para él tenían un aura romántica. La principal era la de la Isla del Diablo, de la que se fugó Henri Charrière, el mítico Papillón, inmortalizado por el cine. Pero a aquel infierno tropical, célebre por sus inhumanas condiciones de reclusión, iban a parar solo criminales muy curtidos. El Genet de 16 años se hubiese conformado con el escalón intermedio que era Saint-Laurent-de-Maroni.

Mandela, los cuervos y los hermanos Anglin

Si hay una prisión que suscita un nivel de reverencia similar al que siente Patti Smith por los infiernos de la Guayana, esa es la de la isla Robben, a 12 kilómetros de Ciudad del Cabo. En este lugar al que se puede acceder en ferry cumplió condena el activista contra el apartheid y futuro presidente de Sudáfrica Nelson Mandela.

La también conocida como “isla de las focas” fue primero un campo de internamiento para los líderes rebeldes de colonias neerlandesas como Indonesia, se transformó en leprosería en 1836 y pasó a albergar a presos políticos en 1931. Los turistas visitan la celda de poco más de cuatro metros cuadrados en que Mandela pasó 18 de sus 27 años de reclusión. Otros dos inquilinos de la isla Robben, Jacob Zuma y Kgalema Motlanthe, llegaron también al cargo de presidente de la República de Sudáfrica.

Para Jill McCorkel, profesora de criminología de la Universidad de Villanova, en Pensilvania, la isla Robben es “un perfecto ejemplo de turismo penitenciario ético y responsable, por el valor pedagógico de la experiencia que ofrece y porque no incurre en el error de convertir el sufrimiento de los presos en un espectáculo”. También resulta modélica, en su opinión, la prisión irlandesa de Kilmainham Gaol, “un verdadero museo, bajo gestión estatal desde 1986, en el que se informa a los visitantes de manera contextualizada y fidedigna”.

Un difícil equilibrio entre éxito, rigor y respeto

Para prisiones como Alcatraz o la torre de Londres, el reto es hacer compatible el carácter de monumentos populares con un cierto grado de sensibilidad y respeto hacia los que fueron sus inquilinos. La torre londinense es, desde 2018, la atracción turística más visitada del Reino Unido por delante del palacio de Buckingham, el lago Ness o el templo megalítico de Stonehenge. Recibe alrededor de tres millones de visitantes anuales y, por muy riguroso que sea el esfuerzo de contextualización de este lúgubre castillo rebosante de historia, la mayoría de ellos acuden atraídos por las joyas de la Corona, los cuervos de su patio, los pintorescos alabarderos (beefeaters, tal vez los guardianes más célebres del mundo) y rincones como la Torre Sangrienta o la Torre Verde, donde pasó sus últimos días Ana Bolena.

En cuanto a Alcatraz, la célebre Roca funcionó como penal durante un corto periodo, entre 1934 y 1965, pero vive desde entonces de los réditos de su leyenda. Muy pocos visitantes de San Francisco se resisten a pasar por el muelle 33 para embarcarse en los siempre concurridos Alcatraz Cruises, que se internan en la bahía para visitar las celdas, espacios comunitarios y sórdidos rincones del lugar en que residieron, contra su voluntad, Capone, el gánster y asesino múltiple George Machine Gun Kelly o Robert Franklin Sproud, el hombre que consiguió hacerse la vida soportable dedicándose a la cría de pájaros.

Aunque los inquilinos que más profunda huella dejaron siguen siendo Frank Morris y los hermanos Anglin, protagonistas en junio de 1962 del único intento de fuga que tuvo éxito. Fueron 14 en 31 años, y se saldaron con 11 muertos, casi todos ahogados en la bahía o acribillados por unos guardianes con reputación de gatillo fácil.

Prisiones por doquier

La lista de prisiones célebres que pueden visitarse es larga. En Australia, la de Pentridge acogió a forajidos de leyenda como Chopper Redd o Ned Kelly, objeto ambos de producciones cinematográficas basadas en sus andanzas. También empapada de (buen) celuloide está la Ohio State Reformatory, en Mansfield, Estados Unidos, en cuyos patios abandonados desde 1990 se rodó el clásico contemporáneo Cadena perpetua, con unos inolvidables Tim Robbins y Morgan Freeman.

La de Karosta, en Letonia, que fue en su día una de las prisiones soviéticas con peor reputación, ofrece ahora una experiencia poco menos que inédita, la de pasar una jornada entera, pernoctando incluso en sus celdas, tras ser sometido al mismo ritual de admisión que los presos reales. La de Ushuaia, en la Tierra de Fuego argentina, es la prisión más meridional del planeta y acoge, además de instalaciones completamente reformadas, un muy recomendable Museo Marítimo que se centra en las pioneras expediciones a la Antártida.

Más exótica aún resulta la isla de Gorée, en Senegal, lugar de paso para gran parte de los 20 millones de seres humanos que fueron atrapados en aldea del África noroccidental y embarcados poco después con rumbo a las colonias europeas de América. La Casa de los Esclavos fue declarada patrimonio de la Humanidad en 1978, una prueba de lo muy en serio que se toman las autoridades senegalesas la tarea de preservar la memoria de las víctimas de este negocio siniestro.

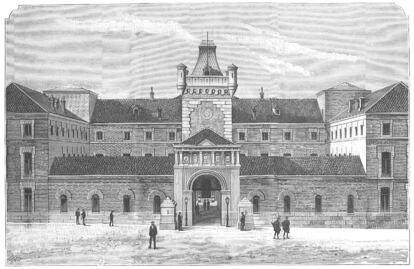

En Francia, la Conciergerie parisiense es el lugar al que acuden los fascinados por la Revolución y por la suerte de la reina María Antonieta, encerrada en este lóbrego recinto antes de acabar sus días en la guillotina. Y en España pueden visitarse tanto las mazmorras medievales y renacentistas de Broto (Huesca) y la amurallada Cárcel de la Villa de Pedraza (Segovia) como la barcelonesa cárcel Modelo, cerrada en 2017 y objeto ahora de visitas guiadas y gratuitas que deben concertarse con antelación.

La memoria del Holocausto

Mención aparte merece el Museo Estatal de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. En el antiguo campo de concentración nazi, clausurado en enero de 1945, se exterminaron a 1,1 millones de personas, cerca del 90% de los que fueron internados en él. En 1947 se convirtió en museo y en 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

En 1984 se instaló en él una comunidad de monjas carmelitas, en un marco de cristianización del recinto apoyado por el papa Juan Pablo II pero que suscitó el rechazo de la comunidad judía. Desde 2018, el museo se ha visto afectado por la Ley Sobre el Instituto de Memoria Nacional, que convirtió en delito cualquier insinuación de complicidad polaca en los crímenes del nazismo. Eso obligó a una revisión en profundidad de algunos de los contenidos del museo al que su director, el historiador Piotr Cywinski se opuso por considerarlo “un burdo intento de manipulación ideológica”. Ni siquiera una de las primeras prisiones transformadas en museo de la memoria ha conseguida mantenerse ajena a la controversia.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.