La inspectora de censura en la Biblioteca histórica de Valladolid

La investigadora Ane Galindo recopila 619 casos de libros expurgados durante 300 años de represión

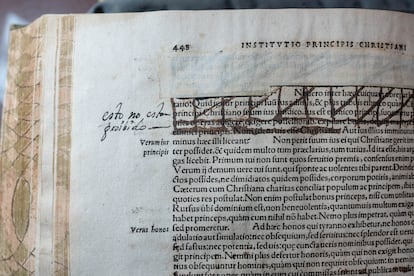

Una obra de Erasmo de Rotterdam datada en 1584 descansa en un sofá de libros tras siglos de sobresaltos. Un mullido cojín flanqueado por dos guantes blancos amortigua el volumen, plagado de muestras de censura. Las páginas del mimado volumen crujen mientras la investigadora Ane Galindo muestra renglones emborronados con tinta o párrafos parcheados en una sala de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Valladolid. El calor y olor a papel antiguo se abrazan para darle atmósfera al relato de siglos de represión literaria. Galindo ha recopilado en Libros expurgados de la biblioteca histórica de Santa Cruz de Valladolid 619 casos donde la Inquisición trató de fulminar las ideas adversas a su moral. Primero amedrentaron al pueblo para que ellos mismos denunciaran pensamientos peligrosos; luego acabó siendo imposible controlarlo todo: “La cultura es imparable, me da ternura que pensaran que quitando palabras se impediría la difusión de conocimiento”.

El palacio de Santa Cruz de Valladolid alberga la catedralicia Biblioteca histórica de la universidad vallisoletana, un mudo océano de sapiencia donde se sumergió en busca de censura Galindo, licenciada en Filología hispánica y máster en Estudios filológicos superiores de esta Universidad. La actual profesora de Lengua y Literatura en un instituto de Burgos, de 44 años, empezó a peinar el catálogo de la biblioteca como trabajo de fin de máster, animada por la doctora y especialista en códices Irene Ruiz Albi, quien le habló de “libros antiguos y mutilados”. “Se me hicieron los ojos chiribitas”, sonríe su alumna aplicada, matrícula de honor con esa labor, trampolín hacia su tesis doctoral. El rastreo comenzó en 2020 y tres años después ha escrito un libro sobre la inmersión histórica. Conclusiones, muchas. La principal: “Erasmo de Rotterdam era el autor más apestado y apestoso”.

El filósofo humanista encarna la evolución de la represión durante siglos. Suyos son el 30% de los títulos mancillados por los censores en esta biblioteca, pese a que el Santo Oficio validó sus reflexiones teológicas hasta que empezaron a asociarlo con el proscrito por antonomasia: Martín Lutero. La Inquisición del siglo XVI, detalla Galindo, elaboró unos índices para ser colgados en las puertas de las iglesias y en las librerías confiando en siglos de adoctrinamiento y amedrentamiento popular para que la escasa ciudadanía lectora, presa del temor y la superstición, señalara o rehuyera esas obras: “Uy, esto huele a herejía”.

El hereje, título clave de un Miguel Delibes homenajeado en ese mismo palacio, describe cómo se persiguió el auge del protestantismo con redadas en reuniones o librerías sospechosas. La opresión no impidió que las sociedades perdieran el miedo y los libros impugnados siguieran circulando tras llegar a España en los fardos de los barcos o escondidos en toneles.

La censura constatada por esta filóloga comenzó en 1584 y terminó en 1889, siglos entre los cuales se fueron ampliando los índices de nombres u obras prohibidas. El más severo fue el de 1707, duro con el progresivo desarrollo del pensamiento de Galileo Galilei sobre el heliocentrismo y el avance de las ciencias “contra los paradigmas”, para disfrute del licenciado Frutos López Malo, cuyo apellido se aplica al empeño con que socavó la filosofía de Erasmo.

El censor y humanista Benito Arias Montano, por contra, rogó que los libros prohibidos no acabaran en la hoguera, sino que se recortaran sus contenidos inapropiados, permitiendo así que tantos años después puedan contemplarse esos apaños sobre las mesas de madera y bajo la luz de las lámparas. “En España se persiguió primero a los judeoconversos y luego a los iluminados y protestantes”, expone Galindo contra la fama de la Inquisición española, salvo el pionero Tomás de Torquemada, muy alejada de la celosa Roma y que rara vez quemaba brujas como en Francia o Inglaterra: “Aquí nunca se creyeron lo de la magia”.

La falta de unanimidad propició inscripciones de examinadores sobre la labor de colegas previos, como puede verse en finas caligrafías en el margen. “Esto no está prohibido”, ante los manchurrones sobre las líneas. “Algún bárbaro borró, pues, que las sentencias y no el nombre deben borrarse”, matiza otro inspector. Las intervenciones poco cuidadosas y el uso de “tintas metaloácidas”, añade ante un ejemplar de La Celestina de 1633, han corroído y agujereado el papel donde se lee la pulcra tipografía de Calixto y Melibea. Hasta El Quijote de Cervantes se topó con la censura.

Las nuevas corrientes de represión, cernidas sobre clásicos como Roald Dahl por la crudeza de sus cuentos o las acusaciones de racismo en Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, desagradan a la docente. “Una obra debe leerse tal y como la escribieron”, sostiene, convencida de que en España la gente saltaría ante estos posibles episodios “por el recuerdo reciente del franquismo”. “No estamos dispuestos a volver a ciertas cosas que están cercanas”, añade. Así, confía en que pronto se disuelvan las intervenciones ultraderechistas.

Galindo se empeña en ilustrar a su alumnado sobre la libertad y el disfrute de la literatura aunque no siempre le hagan caso. “Se nota mucho quiénes han tenido libros en casa”, esgrime. Pocos, probablemente, de Galileo o supervisados por el italiano Nicolás Riccardi, estudioso en Valladolid, donde se ordenó dominico. “Me gusta pensar que alguien que tocó a Galileo tocó este libro”, suspira mientras acaricia el volumen. El astrónomo y matemático acató algunas sugerencias de Riccardi, pero su obra no pudo sortear a otros que jamás creyeron que la Tierra girara alrededor del Sol y no al revés. Hoy, sin censuras inquisitoriales, todavía hay quien piensa que el planeta no es redondo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.