Yo

A ver si al final este yo que lo es todo para nosotros no es más que un truco, una estrategia, un eficaz invento

Yo. Es una palabra de sólo dos letras, pero su contenido es monumental. Qué inmensa importancia le damos al yo. Cuánto nos preocupamos por nosotros mismos y cuánto nos queremos. O, en ocasiones, cuánto nos odiamos, que es otra manera de priorizarse. El yo es el tremendo protagonista de nuestra realidad. Lleno de deseos, de miedos, de expectativas, de una obstinada voluntad de vivir. Pero, también, resbaladizo y ambiguo. ¿A qué yo nos estamos refiriendo cuando decimos la palabra yo? El escritor y pintor Henri Michaux decía que el yo es un movimiento en el gentío. Maravillosa frase: en el tumulto de personalidades que nos habitan, el yo es un garabato mudable, una voluta de humo, un viento que va meciendo espigas en el sembrado.

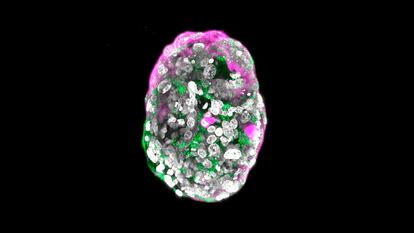

¿Qué es lo que hace que yo me sienta yo? ¿Qué es lo que me proporciona esta certidumbre o esta ilusión de continuidad que une mi yo de los 10 años, por ejemplo, con mi yo de los 70, aunque mi organismo se haya renovado varias veces a nivel celular por el camino? Desde luego la memoria no es una respuesta satisfactoria, porque la memoria es en gran parte un invento, un relato que también vamos cambiando sin darnos cuenta. Muchos piensan que la personalidad está en los genes, que salimos “igualitos” a nuestros padres o nuestras madres o a la tía Clotilde gracias al ADN, pero ya se descubrió con la epigenética que la sopa química de las células también transmite información, y ahora me entero de que hay un libro recién publicado, The Master Builder (la constructora maestra), escrito por Alfonso Martínez Arias, un biólogo español afincado en Cambridge, que sostiene que la gran hacedora del ser humano es la humilde y afanosa célula, capaz de diferenciarse y de ordenar lo orgánico de forma extraordinaria. Y al hilo de esto relata el alucinante caso de Karen Keegan, una bostoniana que a los 52 años necesitó un trasplante renal. Los médicos hicieron las pruebas de compatibilidad a sus tres hijos y, para pasmo de todos, descubrieron que, pese a haberlos parido, dos de ellos no eran de verdad suyos porque no tenían su ADN. Esa especie de inmaculada concepción genética se debió a que en el útero de la madre de Karen habían coincidido dos óvulos fecundados por dos espermatozoides, y en vez de originar a dos hermanas, se fusionaron formando una persona, esto es, una sola identidad, pero con doble ADN. Así que se diría que los genes no son los responsables del enorme yo que nos ocupa (mas info en el estupendo reportaje de Manuel Ansede en EL PAÍS).

Por otra parte, me temo que corren malos tiempos para el yo, desde el punto de vista de los descubrimientos científicos. Leo en El Periódico de España una interesante entrevista de Ángeles Castellano con el eminente neurocientífico de Stanford (EE UU) Robert Sapolsky, que en su nuevo libro Decidido. Una ciencia de la vida sin libre albedrío (Capitán Swing) dice exactamente eso, que no somos libres para decidir, sino que nuestro comportamiento depende de cómo se estructuró nuestro cerebro y de la actividad de las hormonas; del ambiente en el que nos movemos, porque en el momento de tomar una decisión influyen cosas como tener hambre o no, y, por último, de la infancia y de la educación que hemos tenido. “El comportamiento social humano viene de lo que ocurrió en tu cerebro hace un segundo, en tus hormonas hace una hora y en tus genes desde que te conformaste como persona”, dice Sapolsky. Me temo que esta teoría cataclísmica y turbadora ya lleva dando vueltas cierto tiempo por la comunidad científica. El fascinante libro Incógnito (Anagrama), del neurocientífico David Eagleman, termina sosteniendo lo mismo, y fue publicado en 2011. Cuando lo leí me dejó espeluznada: es una idea prácticamente imposible de asumir. “Si piensas que no existe libre albedrío, no tiene sentido culpar a la gente por sus errores o felicitarla por sus logros. Pero es increíblemente difícil pensar así”, reconoce el propio Sapolsky en otra gran entrevista de Enrique Alpañés en EL PAÍS. Ayayay, qué susto, qué vértigo, qué desconsuelo. A ver si al final este yo que lo es todo para nosotros no es más que un truco, una estrategia, un eficaz invento de las habilidosas células para preservar mejor el ciego y tumultuoso río de la vida.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.