La armada demócrata inicia la batalla contra Trump

Con los caucus de Iowa que empiezan mañana, el Partido Demócrata inicia sus primarias para elegir al líder que se enfrentará con el presidente de Estados Unidos en las elecciones de noviembre. Crónica tras los pasos de los candidatos en liza.

01. Elizabeth Warren

La combativa senadora ha sido el azote de Wall Street y defiende un giro a la izquierda.

El 14 de enero Elizabeth Warren vive uno de sus momentos cumbre de los siete debates que los precandidatos demócratas llevan celebrados. La tensión de la noche es máxima por una polémica desatada el día anterior con la campaña de su viejo amigo y ahora rival, el también senador Bernie Sanders. La CNN ha publicado que, en una reunión entre ambos mantenida en 2018, cuando aún no se habían anunciado las postulaciones para la Casa Blanca, Sanders dijo a Warren que una mujer no podría ganar las elecciones presidenciales y ella se lo discutió. El equipo del político de Vermont lo desmiente ipso facto y, al cabo de unas horas, un comunicado de la senadora declara el episodio verídico.

Al día siguiente ambos se ven las caras en el escenario, en Des Moines, Iowa, y cuando una de las moderadoras les plantea la contradicción, los dos mantienen sus respectivas versiones. “¿Puede una mujer derrotar a Donald Trump? Mire a los hombres sobre este escenario [había cuatro], en conjunto han perdido 10 elecciones. Las dos únicas personas que han ganado cada una de sus elecciones son las mujeres, Amy [Klobuchar, senadora por Minnesota] y yo”, reivindica Warren, provocando una fuerte ovación del público, “y la única persona aquí que ha quitado a un republicano electo del puesto en los últimos 30 años soy yo”.

En Union Pub, uno de esos bares de Washington que vive la política con la misma pasión que el béisbol o el fútbol, una australiana de 36 años que espera votar en noviembre por primera vez, como nueva ciudadana estadounidense, mira embelesada el televisor. “Lo que ella quiere, fundamentalmente, es cambiar la sociedad estadounidense hacia algo más igualitario. La sanidad pública, la condonación de la deuda universitaria… Es lo que este país necesita”, afirma Sara Roach. Esas dos propuestas, se le hace notar, no son muy diferentes de las de Sanders, el otro gran izquierdista de la contienda. “Pero me gusta más ella, es una mujer muy perceptiva, muy sutil, creo que será mejor líder,” responde. Además, “tiene esa energía…”, apunta dejando la frase suspendida en el aire, buscando adjetivo.

No lo requiere. Este periódico ha seguido casi media docena de actos de su campaña en los últimos meses y ha podido comprobar que Elizabeth Ann Warren (Oklahoma City, 70 años) desprende energía a secas. Del debate demócrata en Miami, el pasado junio, a un vibrante mitin en Carolina del Norte el pasado otoño, pasando por varias citas en Iowa, entre noviembre y enero. Da largas zancadas hasta llegar al escenario, a veces corretea, habla combativa, lanza exclamaciones. Y al acabar, es capaz de pasar tres horas estrechando manos y tomándose selfis con seguidores. Quien dude de esto último, que pregunte en Raleigh por el 7 de noviembre.

En unas primarias en las que la edad avanzada de los primeros en los sondeos (Biden tiene 77; Sanders, 78) llama la atención, la senadora de Massachusetts se afana en demostrar que ese no es un problema para ella, tercera en el promedio de encuestas. Tampoco ser mujer. ¿Pero qué tal lanzar semejante giro a la izquierda en un país que asocia la palabra socialismo al comunismo?

Un sábado de noviembre, en un acto con sindicatos en Cedar Rapids (Iowa), lo resume de este modo: “El único motivo por el que he entrado en esta carrera es porque veo una América que funciona cada vez mejor para una parte de la población cada vez más pequeña, que está en la cúspide”. “Para revertir eso van a hacer falta grandes cambios”, añade. Viste su uniforme oficial de los mítines: calzado plano y deportivo, un pantalón algo acampanado y camiseta, todo de riguroso negro, contrarrestado por una chaqueta de punto colorida, ese día, roja. Su partido atraviesa un dilema: si un giro demasiado progresista puede espantar a los votantes moderados en las urnas en noviembre. La noche anterior, en la cena por la Justicia y la Libertad en Des Moines, que reunió a todos los aspirantes, Warren lanza un aviso en forma de arenga: “Cualquiera que se suba a este escenario y os diga que va a lograr un cambio sin lucha, es que va a perder esa lucha”, exclama.

A quien la escuche le costará creer que, durante muchos años, Elizabeth Warren fue republicana. No se puede entender su conciencia política sin conocer su biografía, un relato sobre el esplendor y crisis de la clase media en un pedazo de la llamada América profunda. La historia de los Herring —su apellido de soltera— se quiebra a principios de los 60, en Oklahoma City, cuando ella tiene 12 años y su padre sufre un grave infarto que lo retira del mercado laboral durante demasiado tiempo. Fue por las noches, escuchando las conversaciones de sus padres, cuando aprendió palabras como hipoteca, ejecución, desahucio.

Una de las veces fue llorando a su madre, temerosa de acabar viviendo en la calle, y la mujer le prometió: “No vamos a perder esta casa”. Su madre, que tenía 50 años y jamás había tenido empleo, encontró uno en los grandes almacenes Sears con sueldo mínimo. Conservaron su hogar.

“Quien os diga que va a lograr un cambio sin lucha, es que va a perder esa lucha”, clama la enérgica Warren

“La historia de mi madre es también una historia de Gobierno, porque cuando yo era niña, un trabajo a tiempo completo con sueldo mínimo pagaba la hipoteca y ponía comida en la mesa. Hoy un trabajo así no es capaz de sacar a una mujer y a un bebé de la pobreza… ¡Eso está mal! ¡Y por eso estoy en esta lucha!”, clama la senadora, con palabras casi idénticas, en buena parte de sus mítines. Se casó a los 19 años y dejó de estudiar, pero luego, ya madre de su primera hija, volvió a la universidad. En la campaña cuenta que cuando después empezó a dar clases en la escuela pública y se quedó embarazada de nuevo, la despidieron.

Para Warren, lo personal no puede ser más político. Muchos años después de aquel drama familiar, se acabaría convirtiendo en una gran experta en bancarrotas personales y en el sector financiero. Enseñaba esta materia en Harvard cuando en 2008, en pleno crash, Obama la fichó y diseñó la agencia de protección al consumidor financiero. En 2012 ganó su escaño por Massachusetts apeando del puesto a un republicano, Scott Brown (sí, al que se refirió en el debate), y en el ocaso de la era Obama ya se había erigido en un referente ideológico del Partido Demócrata, azote de Wall Street e impulsora de un giro progresista ahora cada vez más central. Resulta sintomático que el consejo editorial de The New York Times haya decidido apoyarla a ella junto a Klobuchar.

Se ha lanzado a la Casa Blanca con una batería de planes para todo, pero la parte del león es un programa económico que, de aplicarse al dedillo, supondría una suerte de revolución, pues concede al Gobierno un grado de intervención irreverente en un país como Estados Unidos. Aunque se declara capitalista —Forbes le ha calculado un patrimonio de 12 millones—, quiere otras reglas de juego. Ha prometido luchar contra la corrupción, trocear grandes empresas como el gigante tecnológico Facebook arguyendo su dominio de mercado, impulsar la universidad pública gratuita y un sistema sanitario universal que gradualmente acabe eliminando la opción de los seguros privados. Todo sufragado, en buena parte, por una subida fiscal a grandes fortunas. Habla de un nuevo impuesto del 2% anual para los hogares con activos de más de 50 millones y un punto adicional para lo que pasen de 1.000. Las cifras han sido cuestionadas por varios expertos y, con el paso de los meses, ha ido suavizando su mensaje, poniendo el acento en la gradualidad. En los mítines se explica como si estuviese en un aula, hablando más como una profesora entusiasta que como una revolucionaria.

Este lunes, en los caucus (primarias) de Iowa, se enfrenta al primer asalto. La campaña acabará de forma atropellada debido al impeachment a Trump, que le obliga a permanecer en Washington siguiendo cada sesión. Eso la llevó el 15 de enero por la noche a regresar precipitadamente a la ciudad. Era de noche y la vi pasar por un barrio cercano al Capitolio. Llevaba su habitual pantalón negro, sus zapatillas y una cazadora oscura. Iba, cómo no, corriendo.

Texto de Amanda Mars

02. Pete Buttigieg

El aspirante más joven, de 38 años, sigue el idealismo pragmático de Obama y sería el primer presidente abiertamente homosexual.

La carrera por la presidencia del Gobierno más poderoso del mundo comienza entre los maizales de Iowa, un Estado de algo más de tres millones de habitantes y una escasa diversidad racial, poco representativa de lo que es hoy Estados Unidos. En ese trozo de América se celebran, sin embargo, los primeros caucus para elegir al candidato de cada partido a las elecciones y eso ha llevado el primer sábado de noviembre a Pete Buttigieg al colegio de secundaria de Decorah, un pueblo con 7.000 vecinos y una curiosa huella cultural escandinava, fruto de la inmigración del siglo XIX.

“¡Me encanta estar en una ciudad donde a nadie le va a parecer raro que uno aprenda noruego de forma autodidacta!”, espeta a un público eminentemente mayor nada más subir al escenario. Buttigieg estudió nociones de ese idioma para poder leer al novelista Erlend Loe en versión original. También habla algo de español, chapurrea árabe y, si se incendia la catedral de Notre Dame, da el pésame en francés. Es graduado en Harvard, becado del prestigioso programa internacional Rhodes y sí, cómo no, también toca el piano. El más joven aspirante a la Casa Blanca, de 38 años recién cumplidos, tiene un aire de niño prodigio casi agotador. A los 29 ya era alcalde de su natal South Bend, Indiana. De adolescente, en el último año de instituto, ganó un concurso de la Biblioteca Presidencial John F. Kennedy con un ensayo sobre un político izquierdista de Vermont, ni más ni menos que Bernie Sanders. “El coraje de Sanders es evidente en la primera palabra que usa para describirse a sí mismo: socialista”, escribió.

Buttigieg pelea dos décadas después con ese senador y otro puñado de curtidos políticos por la candidatura demócrata. Si gana, será el primer presidente estadounidense de la generación milenial y, también, el primero abiertamente homosexual. Este periódico lo acompañó durante dos días en una ruta en autobús por Iowa a principios de noviembre para tratar de averiguar el secreto de este hombre que, con poca más experiencia política que la de la alcaldía de una ciudad de 100.000 habitantes, se ha colocado cuarto en los sondeos, por delante de un buen puñado de veteranos de Washington.

“Debemos demostrar a los americanos de zonas rurales, conservadores, que son parte del futuro que queremos. Debemos apelar a más estadounidenses”, dice Buttigieg

Es sábado por la noche y Pete, como se suele referir a él su equipo, sube al autocar ya sin corbata, protegido del frío por una cazadora de aviador. Ha participado en cuatro actos ese día y tiene programados tres más para el siguiente, pero solo se le adivina el cansancio en la voz, de un inconfundible tono grave que, en ese momento, suena algo agrietada. Abre una cerveza y empieza a recibir preguntas. Las normas del viaje son sencillas: todo es on the record, es decir, todo se puede grabar, escribir o publicar, sin limitación de temas. Tanto si el trayecto entre eventos dura 30 minutos o es dos horas, Buttigieg responderá de un asunto u otro con salto con pértiga: el precio de las matrículas, Oriente Próximo, el cambio climático, los rifirrafes del último debate.

En un momento, surge el gran dilema de estas primarias, el tan traído y llevado giro izquierdista del partido que impulsan rivales como Sanders y Elizabeth Warren, segundo y tercera en liza, y si eso le deja a él en el flanco moderado junto al exvicepresidente Joe Biden, la propuesta más continuista y, como teme el joven político de Indiana, menos electrizante. Inspira con fuerza, mira a la nada durante dos segundos —ritual que repetirá en muchas contestaciones— y apunta con mucha intención: “Está claro que los senadores Warren y Sanders son realmente atractivos para quienes tienen ese deseo de pureza”, afirma, pero añade después: “No estoy de acuerdo en identificar las políticas más divisivas como las más valientes”.

Se puede explicar de forma menos abstracta: mientras que Sanders y Warren reclaman un sistema de sanidad universal que elimine los seguros privados, Buttigieg defiende el mantenimiento de la opción de los seguros privados para quienes así lo deseen, y frente a la idea de una educación universitaria gratuita para todos en los centros públicos, el joven político de Indiana sostiene que las familias con ingresos a partir de los 100.000 dólares deberían seguir pagando.

Hay en él algo de síndrome de hijo rebotado en un hogar marxista. Su padre, Joseph Buttigieg, era un académico emigrado de Malta, traductor de las obras de Gramsci. El precandidato cuenta en sus memorias políticas, Shortest Way Home, que no se dio cuenta hasta años después, ya adulto, de la tensión que suponía el hecho de que su padre fuera un hombre de izquierdas, crítico público y peleón de la Administración de Reagan, “algo nada fácil en el campus como el de Notre Dame en los años ochenta”.

En el campo de minas de la política y la identidad, o de la política de la identidad, Pete Buttigieg baila claqué. Forjado en la conservadora Indiana, veterano en Afganistán y muy religioso, en 2018 se casó con Chasten, un profesor de Humanidades también treintañero que ha adoptado el exótico apellido del político. Porque hasta en eso llama la atención. Cuando anunció que se presentaba, se publicaron decenas de piezas explicando cómo había que pronunciarlo. Para un hispanohablante sería algo así como búdellech.

Si se le plantea si cree un problema su condición sexual para ganar las presidenciales, argumenta que logró repetir mandato como alcalde de South Bend al poco de salir del armario (en 2015). Cuando se le acusa de escasa experiencia, argumenta que nada como ocho años de gestión municipal para conocer las verdaderas necesidades de la gente, y saca pecho por el resurgir económico de su ciudad, muy castigada por la desindustrialización, o recuerda su trayectoria militar, la más destacada que llegaría a la Casa Blanca desde Bush padre.

En un foro sobre discapacidad en Cedar Rapids, hizo una reflexión curiosa sobre ese colectivo y el LGBTI que exploraba la idea de la gran coalición de intereses. “Se trata en ambos casos de comunidades que, muy a menudo, se juegan los mismos derechos, comparten los mismos intereses, pero internamente son increíblemente diversos, en cuestión de raza, o de origen, incluso políticamente”, dijo. Más tarde en el autobús, abundará en ello y lo extrapolará a la política estadounidense: “Es muy importante encontrar la forma de tejer a la sociedad. Cuando surge una ley o una decisión judicial que pone en peligro unos derechos, de repente une a un montón de gente que en lo demás es radicalmente distinta entre sí, pues eso es lo que deberíamos usar para crear un mejor sentido de pertenencia y de respeto en este país”.

Con el paso de los meses, su imagen ha sufrido ya la primera ola de desgaste. Sus casi tres años de trabajo en la consultora de empresas McKinsey han despertado críticas en el campo más progresista y sufre una nula conexión con el votante afroamericano, algo especialmente doloroso para el aspirante que ha puesto la unidad de los estadounidenses en el centro de su mensaje.

Para ganar las elecciones en noviembre, defiende, los demócratas no deben centrarse en los asuntos más divisivos, sino aprovechar las nuevas mayorías que suscitan reformas más graduales y captar a los votantes indecisos. “Debemos demostrar a los americanos de las zonas rurales, conservadores, que son parte del futuro que queremos. No es que vayamos a ganar cada condado republicano, pero debemos apelar a más estadounidenses”, argumenta.

No hay ardor guerrero en la campaña de Buttigieg, pero sí una apasionada invocación a la esperanza, un idealismo intelectual y pragmático, de corte inconfundiblemente obamaniano, el sí se puede, pero hasta donde se puede. Es difícil atraparle en un renuncio, a todo responde de forma elaborada, profunda, sin estar claro el sex-appeal electoral que eso despierta. Una de las noches, ya en el hotel, comparte pizza con los periodistas y habla de literatura, de métodos de debate, de Europa. Los días acaban tarde para él desde hace meses. Antes de dormir habla con Chasten.

La candidatura de Buttigieg refleja muchos de los cambios sociales de este país y sirve para plantear muchas preguntas, pero la más importante, con vistas al 3 de noviembre de 2020, es si unas elecciones se ganan desde la causa o desde el consenso.

Texto de Amanda Mars

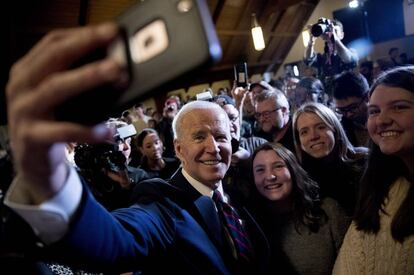

03. Joe Biden

El exvicepresidente lidera las encuestas y se presenta como el hombre idóneo para unir un país marcadamente polarizado.

Joe Biden entra en la sala del hotel Sheraton de Des Moines como un galán de cine antiguo. Alto, traje impecable, sonrisa inmaculada, pelo brillante. La asociación de profesores de la escuela pública de Iowa celebra su conferencia un sábado nevado de enero y cuatro de los candidatos presidenciales pasarán por el escenario para engatusar a este gremio tan maltratado en Estados Unidos. Biden se dirige a ellos como un hombre llano, habla de Jill, su esposa, también docente, como si hubiesen estado comiendo juntos el día anterior, les cuenta sobre otras escuelas. “Amigos, amigos… Voy a poner de acuerdo a todos los senadores y congresistas, a gente de todas partes, para daros el apoyo que necesitáis, juntos nos vamos a asegurar de que cada niño, sin importar sus ingresos familiares o etnia, esté preparado para la economía que viene”, promete.

Hablarán también Elizabeth Warren, Pete Buttigieg y Amy Klobuchar. Al que el público recibirá en bloque de pie, entre aplausos, será, sin embargo, al vicepresidente de la era Obama. Teniendo en cuenta que lidera las encuestas en el ámbito nacional sin interrupción desde que empezó esta carrera, no habría que usar la adversativa, pero es que Joe Biden (Scranton, Pensilvania, 77 años) es algo así como el antihéroe de estas primarias.

Significa el establishment en un tiempo antiestablishment; un demócrata moderado en la fiebre del giro a la izquierda; un candidato sin golpes de efecto en el reino de las redes sociales; un hombre mayor, blanco y católico en el momento de mayor diversidad en la historia de la política de Estados Unidos. Elegido senador por primera vez en 1972, su casi medio siglo metido en política le ha colocado sobre los hombros una pesada hemeroteca: el voto a favor de la guerra de Irak, sus negociaciones con políticos segregacionistas o su polémico papel de árbitro en la audiencia por acoso de Anita Hill. The New York Times, en el artículo en el que explica su apoyo a Warren y Klobuchar, elogia su experiencia, pero atribuye los sondeos a que resulta familiar entre los encuestados y, entre otras cosas, le reprocha su edad. Buena parte del star system de analistas de Washington ha creído verlo descarrilar mil veces.

Pero hoy por hoy sigue primero y así se respira esa mañana en Iowa, donde Biden se mete al público en el bolsillo con sus bromas de vieja escuela. “Oh, vaya, no debería decir esto, pero lo voy a decir”, comenta cuando, en la despedida, el presidente de la asociación le regala una rosa amarilla. Le pide que se la entregue a Jill. “Cuando me he metido en problemas o cuando realmente quiero decirle cuánto la quiero, lo que le doy es una rosa amarilla. Verdad de la buena. ¡No le voy a decir que me la habéis dado vosotros, chicos!”, y todos rompen en aplausos.

Biden no es bueno en los debates, ni innovador en los discursos, pero verle actuar en las distancias cortas ayuda a comprender el charm que conserva. Había que observarle en diciembre en San Antonio (Texas), hablando con todo tipo de hombres y mujeres al terminar el acto, abrazándolos, haciéndoles preguntas. También es propenso a las meteduras de pata. Y su forma de achuchar a las mujeres, a veces incluso en actos públicos, suscitó una ola de críticas hace unos meses, cuando varias denunciaron lo incómodas que se habían sentido. Pero ese sentimiento quedaba lejos de aquel mitin.

“Me parece maravilloso, es un hombre de la calle que ha sufrido mucho en la vida y eso le ayuda a conectar. Y sobre el pasado…, si mirásemos 30 años atrás, todos haríamos cosas diferentes”, opina Carole Lieber, una consultora de recursos humanos en Washington, en un restaurante en enero, mientras ve el último debate.

“El futuro presidente va a heredar un mundo caótico, no va a haber tiempo para entrenar”, avisa el bregado Biden

Cuando Biden era el joven senador estrella de Washington, su primera esposa y su hija de 13 meses murieron en un accidente de tráfico. Los chicos, Beau y Hunter, resultaron heridos. Con los años se volvió a casar, con la profesora Jill, y tuvo otra niña. En 2015 enterró a otro hijo, Beau, por cáncer, motivo que pesó en su decisión de no lanzarse a las presidenciales de 2016. Muchos de quienes han seguido su carrera coinciden en que estas tragedias le han marcado más allá de lo personal, que le han ayudado a conocer mejor al ser humano.

Hay un relato emocional para Biden entre los demócratas, el del político que conocen de toda la vida, el querido vicepresidente de los añorados años de Obama, criado en una familia obrera del castigado cinturón industrial estadounidense. Y otro político, el del hombre con un vastísimo conocimiento de la política exterior y, sobre todo, de los entresijos del Congreso, básicos para que cualquiera de las promesas electorales cristalice. Esos son los galones que él también reivindica.

“El futuro presidente va a heredar un país dividido en un mundo caótico, no va a haber tiempo para entrenar”, advierte. “Necesitamos a alguien con habilidad probada para unir a la gente y conseguir que se aprueben leyes, ese soy yo, yo soy el que ha encontrado votos para el Obamacare, el que ha vencido dos veces a la Asociación Nacional del Rifle (…). Algunos candidatos me atacan porque digo que puedo unir el país; creer que no se puede es tirar la toalla”, arenga al público.

Ahora, el impeachment a Trump le salpica porque las investigaciones que el presidente buscaba afectan a su hijo Hunter, empleado por una gasista en Ucrania mientras el padre era vicepresidente, algo muy criticado en su día. Su campaña lo identifica como prueba de que es el candidato que más teme Trump. Arrasa en el voto afroamericano y compite con Bernie Sanders por el trono entre la comunidad latina.

Biden hace una campaña de corte estudiadamente presidencial. Dirige la mayor parte de sus ataques a Trump y su esposa ejerce de primera dama pateándose por su cuenta Estados Unidos haciendo campaña. Su programa es más progresista que el de Hillary Clinton en 2016 en materia sanitaria, inmigración o cambio climático, pero sus rivales han subido tanto la apuesta en el eje de la izquierda que sus políticas resultan hoy centristas. Ha querido ser presidente desde los ochenta, cuando un escándalo de plagio en la Escuela de Derecho le apeó de la carrera. Hay mucha épica en la poca épica de Joe Biden.

Texto de Amanda Mars

O4. Bernie Sanders

Impulsado por su vasta red de simpatizantes, encarna el ala más socialdemócrata.

Los campos que surcan las carreteras de Iowa son hoy un manto blanco infinito, como si alguien hubiera espolvoreado sobre estas llanuras la misma nieve de las montañas de Vermont, para recordar a Bernie Sanders que todo es lo mismo. Que cambia la geografía, la escala. Pero que esta larga carrera a la Casa Blanca es, en su esencia, lo mismo que aquellas primeras campañas que disputó a principios de los setenta en Vermont, pequeño Estado del noreste al que llegó recién licenciado, dejando atrás el asfalto de Brooklyn, en busca de una utopía rural donde empezar la revolución. Luego se sucedieron las carreras fallidas por la gobernación del Estado. La alcaldía de Burlington. La Cámara de Representantes. El Senado. La Casa Blanca. Victorias y derrotas. Pero un mismo mensaje. Uno de simpatía por los oprimidos y los desheredados, contra los ricos y poderosos.

Un mensaje que se conjuga en pasado, presente y futuro, pero siempre en primera persona del plural. “Yo no. Nosotros”, dice el texto proyectado en la pared de un salón de actos de un hotel de Iowa City, donde el senador de 78 años, encorvado sobre el atril de madera, arenga a sus fieles, y subraya las palabras clave escribiéndolas en el aire con los largos dedos de su mano derecha. “Nos enfrentaremos a la corrupción en Washington”. “Tenemos que liderar el mundo”. “Cuando lleguemos a la Casa Blanca”.

“No puede ganar él solo, porque la gente a la que se enfrenta es la más poderosa. Solo se puede vencer inspirando un movimiento. Su mensaje le trasciende y crea un movimiento que cambiará este país”, opina Luke Gude, contable de 27 años, llegado de Cedar Rapids, 50 kilómetros al norte por estas carreteras heladas.

Una campaña política, como una militar, requiere el despliegue de un vasto contingente de efectivos por una geografía cambiante. En el entorno de Sanders se habla de su “ejército de base”. Una campaña de contacto directo que desplegó hace cuatro años y que ahora ha perfeccionado. En los seis días siguientes a la presentación de su segunda candidatura a las primarias del Partido Demócrata, hace ahora un año, se alistaron un millón de voluntarios. En los últimos tres meses del año, su campaña ingresó 34 millones de dólares, más que ninguno de sus rivales, y todo en pequeñas donaciones de una media de 18 dólares cada una.

Ese ejército lleva semanas recorriendo Iowa. Igual que el propio candidato. El sábado, un encuentro con votantes en Newton y un mitin en la Universidad de Saint Ambrose. El domingo, un foro en un instituto de Davenport, a orillas del Misisipi, y otro mitin en Iowa City. Regreso a Des Moines y, después, a Washington, a esa realidad paralela en la que, como miembro del Senado convertido en jurado del impeachment, deberá decidir sobre la destitución de quien considera “la persona más peligrosa de la historia de este país”, a la que sueña con suceder en la Casa Blanca.

Bernie Sanders en la Casa Blanca. Un socialista en el Despacho Oval. Hoy pocos lo descartan. De un populismo de derechas a un populismo de izquierdas. Cuatro años. Una oscilación completa del péndulo político.

Cuatro años dan para mucho. Michael Greve, obrero metalúrgico de Cedar Rapids, por ejemplo, podía ir más ligero a escuchar al único político que le ha “hablado al corazón”. Ahora lleva en sus brazos a su hija Elisa, de dos años, una niña de rizos rubios para quien Sanders se ha convertido en una figura ya casi familiar, a fuerza de acudir a escuchar un mensaje que, según su padre, es “el único genuino y capaz de unir al país”. Cuando le oyó por primera vez, Lillian Calman, vendedora, era solo una adolescente. “Como Obama en 2008, Bernie apelaba a la gente que quería un cambio”, recuerda. Cuatro años después, está convencida de que “ese cambio está al alcance de la mano”.

Hace cuatro años, Bernie Sanders cambió un partido. El objetivo ahora es cambiar el mundo.

El tiempo transcurrido permite a los ideólogos de “nuestra revolución”, sintagma que da título al best seller que publicó Sanders la semana después de la victoria de Donald Trump, sostener que el senador ganó las primarias de 2016. Perdió la nominación, sí, pero unas primarias son también una lucha por el alma del partido. Y en esa otra batalla se impuso Sanders. Los dos candidatos lucharon en distintos frentes, defiende Jeff Weaver, jefe de la anterior campaña de Sanders y autor del libro Cómo ganó Bernie. Hillary Clinton, explica, luchaba por la candidatura del Partido Demócrata; Sanders, en cambio, batallaba por “alterar la trayectoria ideológica de la política nacional”. Con la misma contundencia con que Clinton logró la nominación, se impuso el senador independiente en la batalla ideológica. Sería exagerado decir que el Partido Demócrata es hoy el partido de Sanders. Pero no que Sanders es la persona, excluyendo acaso a los presidentes, que más ha cambiado la formación desde la Guerra Fría. En un tema tras otro, el debate se ha acercado a la agenda socialdemócrata que presentó el senador independiente en 2016.

Sanders tardó en dar su apoyo a Clinton. Quiso asegurar compromisos políticos de su rival antes de poner tras ella a su movimiento. Lo contrario, sostiene Weaver, habría sido una traición a la revolución. El apoyo al final fue sin matices. Pero quedaban las heridas de una lucha feroz. Uno de cada cuatro votantes de Sanders no votó por Clinton en las presidenciales. Y uno de cada diez lo hizo incluso por Trump. Muchos no se lo perdonan en el establishment demócrata.

La victoria de Trump no acabó con la revolución. El senador siguió recorriendo el país. Y en febrero de 2019, anunció que volvía a presentarse. “Juntos, tú, yo y nuestra campaña de 2016 empezamos la revolución política”, explicó en un e-mail a sus simpatizantes. “Ahora, es el momento de completar esa revolución e implementar la visión por la que peleamos”.

Hoy es un candidato más fuerte, pero también más ambiguo. Una figura de fama mundial. No está exactamente dentro del sistema, pero tampoco fuera. También es cuatro años más viejo. Con 78, es el candidato de más edad y, si saliera elegido en noviembre, sería el presidente más mayor de la historia del país. El 1 de octubre, todo pudo haber saltado por los aires cuando Sanders, durante un acto en Las Vegas, sintió un fuerte dolor en el pecho y fue hospitalizado. Había sufrido un ataque al corazón y le colocaron dos stents en una arteria bloqueada. Pero el axioma de que un incidente grave de salud es el fin de una carrera presidencial es otra de las ideas preconcebidas que Bernie Sanders ha desmontado.

Su popularidad no ha hecho sino crecer desde entonces. En la cama del hospital, con su carrera en el aire, le pasaron una llamada. Era la congresista Alexandria Ocasio-Cortez para anunciarle que se uniría a su campaña. Ocasio-Cortez, de 30 años, hoy estrella rutilante del partido, se formó en el ejército de Sanders en 2016.

Sanders conecta con los jóvenes. En 2016 obtuvo más votos de menores de 30 años que Clinton y Trump sumados. En estas primarias, según un sondeo, el 52% de los jóvenes demócratas le apoya. Su pelo blanco despeinado, sus gafas sin montura. El candidato se ha convertido en un icono pop que adorna chapas y camisetas. Las colas para sus eventos son competiciones para lucir el diseño más ingenioso. Pero los jóvenes sanderistas rechazan la condescendencia con la que se tachó su opción política de superficial idolatría posmoderna.

Sus buenos resultados en los sondeos han vuelto a hacer saltar las alarmas en el establishment demócrata. Y han hecho que afloren las puñaladas, sobre todo con Elizabeth Warren. Nadie quiere una pelea, y menos entre dos candidatos del mismo bando. Porque en estas primarias se enfrentan dos visiones del país. Quienes consideran que Trump es un paréntesis tras el que cabe una vuelta a la normalidad, y quienes creen que es el producto de un sistema fallido que necesita ser reemplazado. Sanders pertenece al segundo grupo. Ahora, hace 4 años y hace 40. Cambian los tiempos, los lugares, las caras. Pero su mensaje es el mismo. Como la nieve de las llanuras de Iowa y la de las montañas de Vermont.

Texto de Pablo Guimón

O5. Michael Bloomberg

El magnate y exalcalde de Nueva York asume la derrota de Trump como una misión en la que invertirá una fortuna.

Los colaboradores le meten prisa, pero él se extiende hablando de política. Michael Bloomberg quiere decir muchas cosas, cosas sobre Trump y los demócratas, sobre el tan traído y llevado giro a la izquierda, sobre la investigación para el impeachment contra el presidente que acaba de abrir el Congreso. Habla y habla con los ojos inquietos. ¿Seguro que no se quiere presentar a las primarias? Cuando este periódico le entrevistó el 25 de septiembre, el multimillonario y famoso exalcalde de Nueva York ya había anunciado que tenía decidido no postularse. Aun así, en el tiempo de descuento, cuando la grabadora estaba apagada y él se disponía a posar para unas fotos, la pregunta parecía inevitable.

—Ya sé que ha dicho que no se presenta, pero ¿está completamente decidido?

Inspiró. Paró un poco y negó con la cabeza.

—Ya he dicho que no. Entrar ahora sería muy difícil y el partido no está ahí.

“Soy neoyorquino, y los neoyorquinos reconocen a un timador cuando lo ven”, ha dicho sobre Trump

Sería y es muy difícil, pero el 25 de noviembre Bloomberg (Boston, 77 años) entró en la carrera. La suya es una campaña extraordinaria desde muchos puntos de vista, el primero de ellos, que la financia uno de los hombres más ricos del mundo: él mismo. El segundo, que ha renunciado a presentarse a las primeras cuatro citas de la contienda, lo que le resta mucha ventaja respecto a sus rivales, para concentrarse en el supermartes, el 3 de marzo, cuando se libra la batalla en 15 Estados y, de ahí, tomar impulso. El tercero, que en lugar de pugnar por ir a los debates y patearse cada ciudad, vuelca los esfuerzos en anuncios. Y, por último, que lleva gastados 200 millones de dólares en anuncios y está dispuesto a desembolsar hasta 1.000 millones para derrotar a Trump, gane quien gane la candidatura. No está muy claro a qué juega Bloomberg, pero un hombre que ha forjado su fortuna con las bases de datos no toma las decisiones sin prestarles atención. Empezó muy rezagado y el 23 de enero se encontraba en cuarta posición en el promedio de los sondeos. Algo en el instinto de empresario, o en su pasión por la política, le ha llevado a dar el paso al frente. Siente la derrota de Trump como una misión.

Para los progresistas, Bloomberg resulta demasiado conservador en lo económico; para los conservadores, demasiado liberal en asuntos como el clima, los derechos LGBTI o las armas. Muchos demócratas critican que esté sacando adelante la campaña a golpe de su talonario cuando otros precandidatos han tenido que renunciar por problemas de financiación. Estudió presentarse en 2016, pero finalmente apoyó a Hillary Clinton. En la convención de aquel verano quedó grabada su arenga contra Trump. “Soy neoyorquino, y los neoyorquinos reconocen a un timador cuando lo ven”, espetó. Los neoyorquinos también conocen el poder del dinero, pero, a veces, fallan en ver sus límites.

Texto de Amanda Mars

O6. Amy Klobuchar

Los sondeos no la favorecen, pero ya se ha demostrado capaz de discutir el decisivo voto rural a los republicanos.

Su primera lucha política, recuerda Amy Klobuchar en sus memorias, terminó en una humillante capitulación. Tenía nueve años y una mañana se convirtió en la primera alumna de su escuela en Plymouth (Massachusetts) en acudir a clase con pantalones. La directora los miró, con su estampado de flores, y le dijo: “En esta escuela las niñas llevan faldas”. “Ojalá pudiera decir que respondí. O que comencé una campaña para que las niñas pudieran llevar pantalones. O, aún más dramáticamente, una demanda judicial”, reconoce Klobuchar. “Pero como era la niña buena, a la que nunca le habían llamado al despacho de la directora, sencillamente me puse a llorar. Volví andando a casa, me puse una falda y regresé a la escuela”. De aquella temprana humillación, aprendió que nunca más capitularía. Ese ha sido su principio vital. El que ha llevado a Klobuchar, 59 años, a graduarse en Yale, a convertirse en la primera mujer senadora de la historia por Minnesota y, ahora, a la carrera por la Casa Blanca. Una carrera en la que no alcanza a despegar del vagón de cola, pero en la que se resiste a arrojar la toalla, y ha sido respaldada, junto con Warren, por The New York Times.

Capaz de llegar a acuerdos con sus rivales, brillante en los debates, va a la cola en la carrera, pero jamás claudica

Ganó en Minnesota, imponiéndose en cada uno de los condados en los que había vencido Trump. Los votantes demócratas llevan meses diciendo que, más allá de cualquier otra consideración, escogerán al candidato capaz de ganar a Trump. Y ella es la única que lo ha hecho, precisamente entre el tipo de votantes y en el tipo de Estado rural del Medio Oeste que los demócratas necesitan. El año pasado, Klobuchar ganó por tercera vez su escaño en el Senado contra el republicano Jim Newberger. Pero contra quien hizo campaña fue contra Trump.

Ningún candidato puede presumir de haber arrebatado tantos votantes a este presidente. De haberlo hecho, además, en uno de los Estados que pueden bailar de republicano a demócrata. Tampoco muchos pueden exhibir su trayectoria como legisladora. Su demostrada capacidad para llegar a acuerdos con sus rivales. Brilla en los debates. Conecta con la gente. Por eso, su posición en los sondeos remite inevitablemente a una pregunta que lanza en sus memorias: “¿Me pasaría esto si fuese un hombre?”. Klobuchar está en la mitad. De la geografía del país, del rango de edad y del espectro político. No es la más conocida ni la más ruidosa. En un país polarizado hasta los extremos, encarna un saludable punto intermedio.

Texto de Pablo Guimón

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.