Distonía, la misteriosa enfermedad de los músicos

Empieza con una molestia muscular, pero se convierte en una condena: la distonía incapacita a los intérpretes para ejercer su profesión. El estigma y la soledad rodean a esta dolencia tabú en el gremio musical.

JOSÉ SALUDA con la mano derecha encogida, como si guardara algo entre los dedos flexionados. No es un movimiento voluntario. Cuando estira el brazo para estrechar la mano del interlocutor, los músculos del índice y corazón se le contraen. No puede darle palmaditas en la espalda a su bebé. Ni siquiera coger una cuchara o una taza de café sin que sus dedos se retuerzan. El problema no pasaría de una incomodidad cotidiana de no ser porque le impide trabajar: es guitarrista de flamenco.

Se apellida Sánchez pero es conocido como José de Lucía: es sobrino de Paco, hijo de Pepe y hermano de la cantante Malú. Durante los últimos 17 años ha convivido con un síndrome que responde al nombre de distonía focal del músico, consistente en un trastorno del movimiento que dificulta o imposibilita a los intérpretes desarrollar su trabajo correctamente por una alteración motora que afecta de manera incontrolable a los músculos que usan: los dedos de los pianistas y guitarristas, la boca de los instrumentistas de viento y hasta las cuerdas vocales de los cantantes.

El trastorno toma su nombre de la distonía, conjunto genérico de enfermedades neurológicas que provocan la contracción involuntaria de los músculos y que resultan en torsiones y repeticiones de movimiento. Dentro de esa familia, existe una rama ocupacional: escribientes, relojeros, zapateros, taquígrafos o costureras sufren esta dolencia derivada de un trabajo mecánico y repetitivo. La de los músicos también porta el apellido ocupacional, pero la cubre un velo de misterio. Apenas existe literatura hasta hace unos años. El intérprete que la sufre no sabe lo que tiene y no consigue entender por qué de repente los músculos no responden como siempre a un trabajo creativo que hace de memoria desde niño. Y, a diferencia de otros profesionales, cuando lo sabe, calla por miedo a quedarse sin trabajo.

Para José de Lucía todo comenzó cuando un día, a principios de la década de los dos mil, y sin aviso previo, notó “la mano rara”. Había empezado su carrera como guitarrista en las primeras giras de su hermana, pero a él le tiraba el flamenco y sus prometedoras aptitudes despertaron pronto la atención de los grandes del género. Tenía 22 años cuando le llamó el guitarrista Juan Manuel Cañizares para que lo acompañara en su proyecto. Y entonces, en el primer ensayo, notó que se le anquilosaba un dedo de la mano derecha. “Empiezas a preguntarte: ¿Qué me pasa? ¿Por qué me pasa? Además, te ocurre justo cuando te llama uno de los mejores del mundo para trabajar. Es tu sueño, tu vocación y, cuanto más intentas controlar el problema, peor”, cuenta hoy, con 40 años. Se dio cuenta de que tenía una dolencia seria meses después, en un concierto en Lisboa que se convirtió en una estampa de terror: un auditorio a reventar, un silencio sepulcral y la oscuridad apenas rota por el foco encendido sobre su guitarra. “Lo veía todo enorme y repleto. Y yo, allí arriba, y no podía: se me iba el dedo para atrás. Nunca he sentido un mayor pánico en un escenario. Salí del paso como pude y lo borré de mi cabeza, como una situación traumática que no sabes cómo ha pasado”. Desde entonces, el problema se convirtió en una carrera de obstáculos. “Yo tocaba el Concierto de Aranjuez de arriba abajo y, de repente, no podía ni poner acordes. A base de repetir un movimiento erróneo miles de veces, lo grabas en tu mente. Por asegurar, pones la mano tensa por el miedo a fallar, pero cada vez que la acercas al mástil desvirtúas más el movimiento”. Habló con su padre, Pepe, también con su tío Paco: “Él me dio buenos consejos, sabía que me enfrentaba a algo grave”.

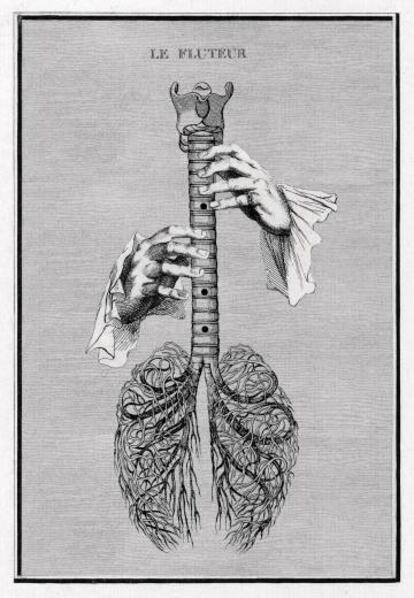

En aquella época descubrió un libro en el que se hablaba de una dolencia que le recordaba a lo que estaba padeciendo. La ilustraba un flautista con los dedos retraídos. Su padre lo llevó a un hospital en Granada, donde conocía al jefe de neurología. “Me hicieron un electromiograma. Los tendones estaban bien, no había ninguna lesión. Le enseñé la foto del libro al médico y le pregunté: ‘¿Es esto lo que tengo?’. ‘Sí’, respondió. ‘¿Tratamiento?’. ‘Ninguno’. Me dijo: ‘Eres joven, tienes toda la vida por delante’. Y ya está”. Tuvo que refugiarse en el bajo, en la guitarra eléctrica y en la acústica tocada con púa, sin tener que desarrollar técnica de dedos. Luego el problema se extendió a la mano izquierda, aunque lo controló. Pero nunca más pudo volver a coger una guitarra flamenca.

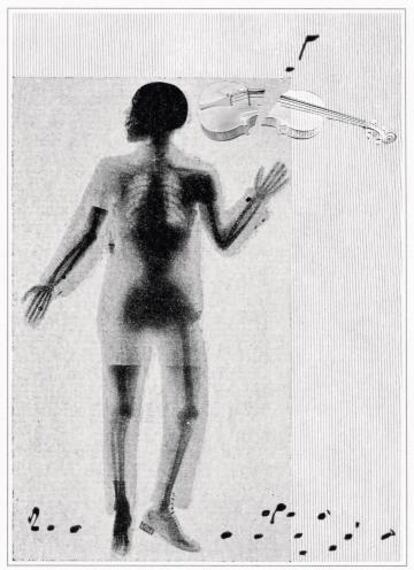

Se cree que el pianista y compositor alemán Robert Schumann fue el primer distónico. En torno a 1830 anotó en su diario los síntomas del trastorno, aunque no hay constancia real, pues abundan las teorías más variopintas de por qué empezó a perder el control motor sobre su mano derecha. Sin ponerle nombre a su dolencia, Schumann tuvo que abandonar su carrera como pianista, pero a cambio se convirtió en uno de los grandes compositores de la historia. Un siglo y medio después, en 1981, los virtuosos pianistas estadounidenses Leon Fleisher y Gary Graffman llegaron a la conclusión de que ambos padecían aquello que se había empezado a llamar distonía focal del músico. Lo recoge Oliver Sacks en el texto ‘Los atletas de los pequeños músculos’, incluido en su libro Musicofilia (Anagrama), en el que se pregunta por los intríngulis de ese “milagro operativo” que es el músico en plena actividad. A Fleisher y Graffman ni las clínicas más renombradas de Nueva York pudieron ayudarlos a curarse al cien por cien. Pero al menos su ejemplo contribuyó a sacar del misterio a un mal envuelto en el secretismo. A partir de esta época empezó a crecer el interés médico y las publicaciones referidas a las afecciones de artistas. Hoy diferentes profesionales, dentro y fuera de la medicina, comparten diagnóstico, pero lo atribuyen a diferentes causas.

“Durante muchos años se pensó que era un trastorno psicológico o psiquiátrico, pero en realidad es un trastorno neurológico”, opina el doctor Jaume Rosset Llobet, uno de los grandes especialistas de la distonía en España. “No es estructural, puesto que no hay ninguna enfermedad, isquemia o esclerosis, no hay nada roto. Lo que ha pasado es que la parte cerebral de los automatismos se ha organizado de forma diferente y no funciona como se espera”, apunta. Traumatólogo y médico del deporte, Rosset Llobet lleva desde los años noventa centrado en las afecciones de los músicos. Él fundó el Institut de l’Art de Terrassa, donde ha tratado a músicos de todos los estilos y géneros y, según cuenta, ha curado a más del 80% a partir de tratamientos combinados. Uno de ellos es un proceso de neurorrehabilitación denominado Sensory Motor Retuning, que trata de desencallar los automatismos erróneos. Es una especie de reprogramación que combina con estimulación eléctrica transcraneal de baja intensidad. El doctor cree que la lesión tiene que ver con la práctica y el refinamiento del estudio: “Cuanto más virtuoso, perfeccionista y rígido sea el intérprete, más fácil es que aparezca la distonía. En la música el aprendizaje se basa en la repetición, por tanto la propia práctica instrumental acerca a la distonía. Habría que romper con eso”, afirma. Aunque reconoce que no hay una única llave para abrir la puerta de la curación, cree “un error” abordarlo solo desde el ámbito psicológico o cognitivo.

Se cree que el pianista y compositor alemán Robert Schumann fue el primer distónico

Todo lo contrario opina Joaquín Fabra, músico y especialista en lo que él denomina síndrome distónico en músicos. Trombonista, padeció él mismo el trastorno a los 22 años. En su caso, de embocadura, es decir, los músculos de la boca no le respondían al tocar. “Eran los ochenta y nadie sabía nada”, asegura en su casa de Madrid. “Durante cinco años le di vueltas a lo que fallaba en mi técnica. Recorrí medio mundo y nadie me daba una respuesta. Así que dije: ‘O lo soluciono yo o no lo hace nadie”. Fabra nunca creyó que se redujese a un tema médico, por la misma razón que le sucede a la mayoría de intérpretes con distonía: si cogía otro instrumento no tenía ningún problema en tocar, aunque interviniesen los mismos músculos afectados. “He visto a pianistas con los dedos doblados que cuando cerraban la tapa del piano digitaban perfectamente sobre la madera, por tanto no es una enfermedad”.

Él aprendió a reconducir el movimiento y concluyó que ocurría por cuestiones emocionales. En su caso, explica, debido a un cuadro de estrés desencadenado por unas clases particulares con un profesor. Desde entonces asesora a otros músicos y los ayuda a salir de ese trance. Por su casa pasan profesionales de todo el mundo. Su método —no lo llama tratamiento “porque no es una enfermedad ni yo curo nada”— difiere radicalmente del médico: bastan un sofá y charla. Tampoco es una terapia psicológica, tan solo una asistencia introspectiva para entender por qué el cuerpo obedece de forma diferente a la esperada. “La distonía es la consecuencia de manejar el cuerpo en tensión, porque hay un componente emocional negativo implicado en la acción. El músico interpreta que hay una amenaza para él, se genera un cuadro de miedo o estrés y el cuerpo reacciona”, describe. Y pone un ejemplo: si uno coloca la mano en la boca de un cocodrilo, instintivamente la va a retirar al momento, por el peligro que eso supone. Con la distonía el mecanismo es semejante, según Fabra: el cerebro recibe una información amenazante y reacciona desde el inconsciente. “El cuerpo no sabe distinguir entre realidad y ficción, solo trata de salvar al individuo de una situación de peligro. La tensión es un indicador del estado emocional, como un semáforo en rojo. Si lo cruzas tienes un problema muy serio”, explica en el mismo lugar donde atiende a los músicos.

Según Fabra, cuando se controla la interacción mente-cuerpo, el movimiento termina siendo natural. Por eso, dice, la distonía focal (o síndrome distónico) es hermana del pánico escénico o incluso la tartamudez. Si para Rosset Llobet tenía que ver con el virtuosismo, para Fabra está más relacionada con la presión y la competitividad que se vive en la música. Si la persona no se cuida emocionalmente, puede llegar a estos límites. “Se dice que es una dolencia propia de perfeccionistas. Yo digo lo contrario: es propio del imperfeccionismo, aquel que se preocupa por fallar, que se involucra emocionalmente con la idea de fallar. Es entonces cuando el músico pierde interés por el éxito y se centra en el fracaso. Una tendencia autodestructiva”, cuenta, recordando a dos músicos que conoció y que se suicidaron fruto de la devastación emocional.

Antonio Fúnez hoy es un hombre feliz. Ha superado la distonía del músico después de siete años. En 2011 sintió falta de naturalidad al tocar su instrumento, la trompa. Como el resto de afectados, no le dio importancia al primer fallo. Cuando empezó a repetirse el problema, siguió la letanía característica: invocaciones al cielo, tensión, nervios, bloqueo. Y, como el resto, optó por sobrellevar su calvario en silencio, enfrentándose a un doble problema: el estigma y la poca información: “Los médicos me decían que tenía estrés. Me dieron lorazepam [un ansiolítico] y todo fue a peor. Pasé por psicólogos, neurólogos, psiquiatras, fisioterapeutas. Me hicieron resonancias, análisis, electrocardiogramas. Al fin, cuando dije que solo me ocurría cuando ponía el instrumento en la boca, comprobaron que se me endurecían los músculos como si fuera a beber un café caliente, como una boca de pez”, relata desde Granada. Le dieron el diagnóstico, pero no la solución. En menos de un año su cuerpo se había preparado para no tocar.

“En el deporte se asocian las lesiones a una alta exigencia. En la música, a una mala técnica”

En 2013 le ofrecieron hacer una sustitución en un conservatorio, donde consiguió trabajar sin que se le notase, pero a fuerza de sufrimiento y silencio. “Iba por los pasillos escondiéndome, no me relacionaba con nadie, porque te ves tan abandonado, tan desecho de la sociedad que te escondes. Por suerte, me valía de recursos para poder hacer bien mi trabajo”. No mejoró con el tiempo. La distonía se extrapoló. “Cualquier cosa redonda que me llevase a la boca me provocaba la contracción de los músculos. No podía ni beber agua: se me caía por las comisuras”. A eso se sumaron dolores cervicales, tensión y jaquecas. Acudió a ver a Joaquín Fabra y centró sus esfuerzos en vencer la tensión del inconsciente. “La sensación de volver a tocar como antes es similar a enamorarse. En mi primer concierto, lloré”, confiesa. Nunca antes le había contado a nadie el calvario que había sufrido. Hasta ahora. “Es un tabú total. Tienes miedo a perder el trabajo. Si dices que tienes ese problema te tachan. Sientes como si tuvieras la peste”. Llegó a pedir una excedencia, pero no por la distonía: aún no está reconocida como enfermedad profesional. En la actualidad, hay varias sentencias judiciales ganadas por músicos para que se reconozca y se incluya en la lista oficial de dolencias profesionales.

En el estigma de la distonía entre los músicos hay consenso: “En el deporte se asocia la alta exigencia a las lesiones, pero no es así en la música. Cualquier lesión es un tabú porque se asocia a una mala técnica”, asegura el doctor Rosset Llobet. “Somos condenados al ostracismo, porque en la música no hay excesivo compañerismo ni empatía, y como no se sabe lo que es, si estás mal piensan que eres un vago”, añade Fabra.

A pesar de la nebulosa que rodea a la distonía, varios estudios calculan que hay al menos un 1% de músicos con el síndrome reconocido. Y que existen muchos más que lo esconden o ni siquiera lo saben: “Yo he visto a muchos guitarristas que meten el meñique debajo del mástil y te dices: ‘Este está jodido como yo”, confiesa José de Lucía. “No vas a decirle a la gente que tienes algo, porque no tocas más. Es una soledad absoluta”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.