Lluvia de chatarra: 100 toneladas de basura espacial caen al año en la Tierra

Más de 7.000 toneladas de chatarra satelital vuelan alrededor de la Tierra. El primer objetivo es detectar todos los fragmentos. El último: deshacerse de ellos.

El cielo comenzó a escupir bolas de metal. La primera impactó en Pozorrubio de Santiago, en la provincia de Cuenca. Otro objeto similar se precipitó esa misma jornada sobre Elda, en Alicante. Pocos días después se contabilizaron hasta tres esferas, esta vez en distintos puntos de la región de Murcia. Los hechos se registraron a lo largo de casi dos semanas en noviembre de 2015. Y aunque pudiera parecer un panorama digno del relato apocalíptico, lo cierto es que el origen de aquellos fragmentos de entre unas decenas de centímetros y cuatro metros de diámetro era bien profano: se trataba de pedazos de basura espacial que reentraron en nuestro planeta.

Cuando en 1957 Rusia lanzó el primer Sputnik, al parecer nadie se preocupó por lo que pasaría con los satélites cuando se les acabara el combustible, sufrieran un accidente o, simplemente, dieran por finalizada su misión. Tras seis décadas de carrera espacial y más de 7.000 aparatos enviados al universo, esa dejadez tiene una consecuencia evidente: muchos se quedan allí, acumulándose en un vertedero flotante. Como un descomunal enjambre, hoy rodean el globo unas 7.000 toneladas de desperdicios, en parte satélites completos y en parte fragmentos resultantes de explosiones y choques, así como piezas de los cohetes con los que se propulsan. A ellos se suman, en el gran basurero que nos rodea, los micrometeoritos de origen natural. “Al principio, las naciones no eran conscientes del problema”, señala el británico Emmet Fletcher, responsable de comunicación de la Agencia Espacial Europea (ESA) en Villafranca del Castillo, Madrid. “Pero ahora somos muy conscientes de que tenemos que controlar y reducir la basura espacial”.Aquella lluvia de chatarra de 2015 no es el único ejemplo documentado en España, menos aún en el mundo: en los últimos 50 años, el aguacero ha sido constante. La NASA ha registrado una media de una pieza caída cada día, entre 50 y 100 toneladas al año. Casi siempre en el mar, que ocupa el 71% de la superficie terrestre, “o en zonas poco pobladas como la tundra canadiense, el desierto australiano o Siberia”. Sin daños personales graves documentados, el riesgo que entrañan estos desperdicios tiene mucho más que ver con lo que ocurre arriba que aquí abajo. Cuantos más satélites se envían al espacio, más basura se genera. En su deriva a velocidades de vértigo, estos residuos ponen en peligro tanto la seguridad de los aparatos en servicio como la viabilidad de las futuras misiones. Para mitigar el problema, países como Reino Unido y Japón están probando tecnologías con las que limpiar el espacio. Además, en paralelo al catálogo que EE UU lleva décadas elaborando para hacer un seguimiento de los objetos y alertar de un peligro de colisión a los satélites operativos, la agencia europea está desarrollando una iniciativa similar: un proyecto para la vigilancia y control de restos de basura llamado SST, que cuenta con una importante participación española.

Los desechos se amontonan especialmente en dos regiones del firmamento, las que mayores ventajas ofrecen para el funcionamiento de los satélites. El 70% de los desperdicios se aloja en una franja del espacio que se extiende entre los 200 y los 2.000 kilómetros de altura. Es la llamada LEO, órbita baja que rodea a la Tierra. “Es donde vuelan los satélites que mapean el planeta para la agricultura o la observación del cambio climático”, explica Fletcher. Aquí también, a unos 400 kilómetros de altura, navega la Estación Espacial Internacional (EEI), centro de investigación permanentemente tripulado. Aquí, la basura no solo pone en peligro al equipamiento, sino, lo que es peor, a las personas. A pesar de las enormes distancias con las que se juega en el espacio, se han llegado a tomar fotografías de residuos espaciales “pasando al lado de la EEI”, como ilustra el técnico de la ESA. Más aún: entre otros incidentes, en 2016 una bolita golpeó una cúpula —por supuesto, blindada— de la nave, abriendo una muesca de varios milímetros en el cristal.

En órbitas bajas, la basura se mueve a ocho km/s, siete veces más rápido que una bala

Si la basura se mantuviera estática, todo sería más fácil. Pero en la órbita LEO se mueve a velocidades de entre siete y ocho kilómetros por segundo: casi siete veces más rápido que una bala. “Si uno de esos pedazos colisiona contra un satélite operativo, lo puede destrozar”, sentencia Fletcher. La imagen es tan poderosa como inquietante: una pieza del tamaño de un euro que revienta una millonaria obra de ingeniería. Para evacuar el espacio de satélites muertos, los operadores deberían dejar una reserva de combustible suficiente para devolverlos a tierra una vez finalizada su vida útil. Pero, como suele ocurrir con las normas, esta muchas veces no se cumple. Por su cercanía a nuestro planeta, en esta región baja la gravedad terrestre termina haciendo el trabajo. Aunque lentamente: con el tiempo, el deterioro orbital provoca que los objetos acaben reentrando en la atmósfera al cabo de varios o incluso cientos de años, dependiendo de la distancia. Antes de tocar el suelo terrestre suelen desintegrarse, pero a veces sobreviven para espanto de quienes los ven caer, como ocurrió en 2015 en el sureste de España.

La otra zona del espacio donde se hacinan los residuos es la órbita geoestacionaria, GEO. Esta se halla mucho más lejos, a unos 36.000 kilómetros de altura. Al girar en sincronía con la Tierra, las naves que vuelan en la GEO parecen quietas con respecto a un punto fijo. Esa característica tan especial hace de este anillo un terreno muy cotizado por los operadores de satélites de telecomunicaciones. Que son, económicamente hablando, los más rentables. “Allí no hay tanta basura, porque los satélites se tienen controlados”, precisa Miguel Ángel Serrano, directivo de la operadora Hisdesat. Aquí el quid reside en los precios: cada posición orbital en la GEO, que se asigna a los países a través de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT, parte de la ONU), cuesta mucho dinero, asegura Serrano: “Por eso los operadores se encargan de dejar combustible para lanzar los satélites difuntos más lejos, a la llamada órbita cementerio, aún más lejana”. De este modo, el hueco que se libera se puede usar para colocar otro satélite.

Entre los precavidos ya hay voces que alertan de que esta solución solo servirá para perpetuar el entuerto. “La órbita cementerio es un lugar donde podemos tener vigilados los satélites, que no deberían desplazarse [por el deterioro orbital] a las órbitas operativas en al menos cien años”, apunta Fletcher. “Así que sabemos que por lo menos en un siglo no va a causar problemas”. El remedio, viene a decir, lo tendrán que encontrar nuestros nietos.Para Serrano, aun sin haber alcanzado un punto crítico, la situación se presenta “cada día más grave”. Ingeniero aeronáutico madrileño, trabaja como jefe de operaciones en Hisdesat, sociedad perteneciente en un 30% al Ministerio de Defensa que opera satélites de comunicaciones y para la observación de la Tierra. Desde el móvil o la televisión satelitales hasta el GPS, pasando por innumerables misiones científicas y militares, el engranaje del mundo contemporáneo depende irrenunciablemente de cómo se gestiona lo que ocurre allende las nubes. La buena noticia que apunta Serrano: “Que la gente se está concienciando y empieza a haber una legislación”. ¿La mala? Aunque Naciones Unidas propone directrices a través de su Oficina para Asuntos del Espacio Exterior (UNOOSA), estas no son de obligado cumplimiento. “Al final, unos operadores siguen las reglas y otros no. Y nadie tiene responsabilidades”.

Por su evidente valor, las órbitas LEO y GEO, así como otras regiones del espacio, se encuentran bajo protección de la ONU. Pero, dado el carácter no preceptivo de la normativa internacional, su futuro depende de las medidas que cada país y agencia espacial quieran adoptar. Los expertos urgen en este sentido la intervención política, más aún teniendo en cuenta que gigantes como Boeing o SpaceX han anunciado el lanzamiento de “megaconstelaciones” de miles de satélites de telecomunicaciones, con los que pretenden conectar el planeta a través de la Red de banda ancha. “Se van a colocar en la órbita LEO, porque la señal tarda menos en ir y volver”, explica Hugh Lewis, profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Southampton, que alerta de la posibilidad de que el riesgo de colisión se eleve un 50% cuando esta legión de satélites se sitúe en sus puestos cósmicos y vaya ampliando sus filas. “Como la señal viaja más rápido, hacen falta más satélites; por eso se han desarrollado modelos más pequeños, del tamaño de una lavadora o menos, y a bajo precio”.

De acuerdo con Naciones Unidas, los operadores deben retirar sus satélites de las órbitas bajas en menos de 25 años haciéndolos reentrar en la Tierra y trasladar los de la GEO a la órbita cementerio. Para la basura que lleva décadas volando no existen directrices, de ahí que se prevean complejas negociaciones en los años venideros. “Muchos Estados creen que las reglas deberían transformarse en un instrumento legalmente vinculante”, indica Daria Brankin, técnico de UNOOSA. “No obstante, para eso sería necesario el consenso de todos los miembros del Comité para Usos Pacíficos del Espacio Exterior”, al que pertenecen 84 países. Algunos, como Francia o Ucrania, entre otros, ya han empezado a adoptar mecanismos para hacer las normas obligatorias; España no se encuentra entre ellos, pero sí la agencia europea (ESA). Los avisos de peligro de colisión forman parte de la rutina de quienes manejan los satélites. “Ocurren casi todas las semanas, por no decir días, sobre todo en las órbitas bajas”, explica Serrano, que detalla que son ellos, los propios operadores, quienes definen el umbral de los riesgos que están dispuestos a asumir, ya que en este entorno no existen las certezas, sino solo las probabilidades. En Hisdesat, por ejemplo, nunca han resuelto realizar ninguna maniobra de desplazamiento, ni tampoco han tenido ningún accidente grave. Los satélites de la ESA, no obstante, se mueven entre una y dos veces al año. Y la Estación Espacial Internacional, una.

Los expertos piden decisiones políticas a nivel mundial para que se cumplan las normas

Hasta 2009 no se había producido ningún choque a gran escala de dos satélites artificiales. El 10 de febrero de aquel año, cuando sobrevolaban Siberia, el estadounidense Iridium 33 y el ruso Cosmos 2251 impactaron a una velocidad de 42.120 kilómetros por hora. Las consecuencias, según las investigaciones de la ESA, se tradujeron en unas 3.400 piezas de chatarra rastreables (a partir de unos cinco centímetros) y un número indeterminado de fragmentos menores. Una de las colisiones más espectaculares que se han registrado, sin embargo, no fue fortuita. Sucedió en 2007, cuando China llevó a cabo una prueba de sus misiles y disparó desde una base terrestre a uno de sus viejos satélites meteorológicos, el Fengyun 1C. Situado a 865 kilómetros de altura, este explotó provocando la aparición de una monumental nube de restos que incrementó la población total de basura espacial en un 34%. “No dijeron nada, pero EE UU les detectó”, ilustra Serrano sobre el secretismo con el que se realizan ciertas operaciones espaciales. Cuando se filtraron los papeles de WikiLeaks en 2011 se pudo saber que, de hecho, China y EE UU llevan años tirando misiles a sus propios satélites, en una prueba de fuerza que apunta a la creciente militarización del espacio.

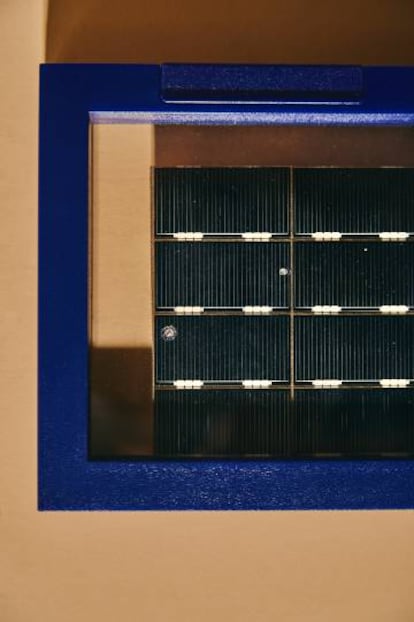

¿Qué soluciones existen y cuáles podrían probarse? EE UU lleva décadas recopilando datos en un catálogo, en el que han documentado más de 22.000 objetos mayores de 5-10 centímetros, 3.600 de los cuales son satélites enteros y 1.000 se encuentran en funcionamiento. Por debajo de ese tamaño resulta muy complicado detectarlos, pero calculan que sobrevuelan nuestras cabezas unos 500.000 pedazos de entre 1 y 10 centímetros. Los más pequeños, como un grano de arroz o menos, se contarían por decenas de millones. Dependiendo de su situación, se utiliza un tipo de sensor para rastrearlos: “Radares para las órbitas bajas y telescopios para la geoestacionaria”, según explica Gian Maria Pinna, mánager del equipo de la ESA radicado en España que trabaja en la elaboración de un catálogo europeo de similares características al estadounidense, una iniciativa que forma parte del Proyecto SST (Space Surveillance and Tracking, que a su vez es parte del programa SSA, Space Situational Awareness). “Si sabemos dónde están los desechos”, resume su colega Emmet Fletcher, “podemos avisar a los operadores de los satélites de un posible choque”.

Puesto en marcha en 2015, el SST está gestionado por cinco países: Reino Unido, Francia, Italia, Alemania y España. Desde aquí se ha contribuido inicialmente con una inversión de 100 millones de euros (por medio de un proyecto conocido como S3T) y se gestiona el 20% del presupuesto total. El organismo a cargo de la iniciativa es el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI, dependiente del Ministerio de Economía), que cuenta con el apoyo de la ESA. “Esperamos que la primera base de datos esté lista para 2018 y que pueda ser complementaria a la de EE UU”, indica Francisco Marín, director general del CDTI. Aunque el norteamericano es de libre acceso, contar con un listado propio contribuirá tanto a la independencia de Europa en materia de inteligencia espacial como a la localización de objetos que aquel país se esmera en no hacer públicos, léase satélites espía. Conocidos en el argot como UFO, objetos voladores no identificados en inglés, España ya ha detectado alrededor de un centenar. “En todo caso, en el espacio no hay competencia, se trata de un terreno de cooperación”, asegura Marín. “Yo estoy convencido de que al final habrá un catálogo global, porque lo que concierne al espacio sirve para protegernos a todos”.

La sede del centro de operaciones del programa español de vigilancia y seguimiento espacial (S3TOC) se halla en Torrejón de Ardoz, Madrid. Desde allí se compendian los datos recibidos desde telescopios, láseres y radares repartidos por el territorio estatal, de Canarias a Castilla-La Mancha. Aunque por el momento el proyecto se encuentra solo en una fase inicial, ya puede presumir de unos cuantos logros. A finales de 2016, por ejemplo, evitó que un operador de satélite realizara una maniobra recomendada por EE UU, dado que se vio que era innecesaria una vez contrastados los datos con información procedente de España. Según un estudio encargado por la Comisión Europea, “las pérdidas económicas debidas a estas maniobras de evitación de colisión suponen actualmente unos 140 millones de euros al año, y se estima que en la próxima década esta cifra subirá a unos 210 millones”. En estos dos años desde la implantación del proyecto europeo, España también ha contribuido a localizar tres satélites que habían perdido contacto con las estaciones terrenas. Incluso se ha logrado captar en vídeo la separación de la última etapa de un cohete lanzador (un Soyuz) y un satélite (el español Hispasat 36W-1) en su trayectoria en el espacio.

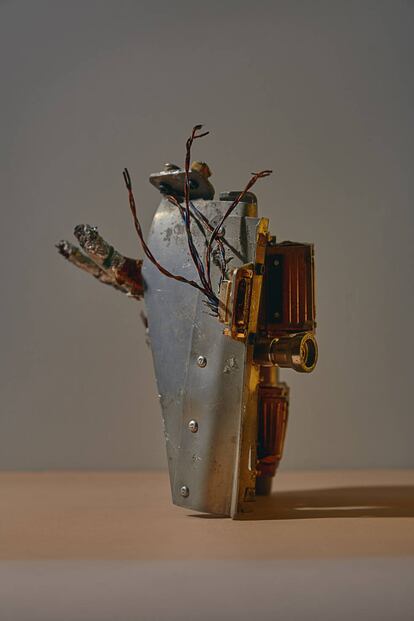

Mientras unos se dedican a detectar y catalogar la ingente cantidad de basura espacial para intentar mantenerla bajo control con el fin de evitar males mayores, otros buscan desesperadamente la manera de deshacerse de ella. En este campo hay ideas para todos los gustos: se baraja el uso de brazos robóticos, láseres o esponjas ultrafinas capaces de absorber la chatarra. A comienzos del año pasado, la Agencia Espacial Japonesa (JAXA) testó un sistema con cables para atrapar la basura que resultó técnicamente fallido. En la Universidad de Surrey, en Reino Unido, esperan lanzar este 2 de abril la misión experimental RemoveDebris, financiada en su mayoría con fondos de la UE. Van a poner a prueba varias ideas novedosas: una red para capturar objetos, un arpón, un mástil de arrastre y un sistema de visualización. “Estas tecnologías sirven para aprehender los desechos, traerlos de vuelta a la Tierra y hacer que se quemen en la atmósfera”, adelanta Guglielmo S. Aglietti, director del Centro Espacial de Surrey. “Además, se trata de una tecnología low cost, 15 millones de euros, que es válida tanto para fragmentos muy grandes, de toneladas, como para otros más pequeños”.

En 1978, cuando la basura espacial aún no era motivo de congresos y simposios como los que ahora se celebran regularmente en todo el mundo, el astrofísico de la NASA Donald J. Kessler alertó de la posibilidad de una reacción en cadena. Bautizada como síndrome de Kessler, su hipótesis prevé un efecto dominó en las LEO: dado el volumen de basura existente, las probabilidades de choque irán creciendo y haciéndose realidad, hasta el punto de que el nivel de basura generada dejará las órbitas inutilizables. Adiós al Internet global, el GPS, las observaciones y los experimentos. Los científicos subrayan que, en cualquier caso, no se han recopilado suficientes datos empíricos para sustentar esta teoría y que, de desatarse, tardaría cientos de años. Como resalta el ingeniero del proyecto RemoveDebris Jason Forshaw, con todo, resulta “insostenible llenar las órbitas, porque van a terminar acabándose”. El cosmos es asombrosamente vasto, inmenso, inabarcable. No así el área de influencia de la gravedad terrestre. “El espacio se ha convertido en un nuevo escenario del devenir del mundo, por lo que, si surgieran conflictos, esto causaría problemas a todos los usuarios”, resume Hugh Lewis. “Por el momento, tendremos que cruzar los dedos para que no los haya”.

Archivado En

- NASA

- ESA

- Política científica

- Agencias espaciales

- Ingeniería

- Astronáutica

- Armamento

- Defensa

- Administración Estado

- Administración pública

- CDTI

- Telecomunicaciones

- Tecnología

- Industria

- Comunicaciones

- Ciencia

- Satélites espía

- Basura espacial

- Satélites espaciales

- Satélites militares

- Espacio exterior

- i+d+i

- Satélites comunicaciones

- Material militar

- Reportajes

- Planeta Futuro