Memoria de Piglia

No sé si podré tomar prestada la memoria literaria del infinito Ricardo Piglia. Por lo pronto, me contento con haber heredado su baúl negro

En el cuarto de mi hija hay un baúl lleno de juguetes. Es un baúl grande, forrado en cuero negro, las esquinas rematadas con chapas de cobre. Heredamos ese baúl de una amiga, Laura Gandolfi, que estudió el doctorado en Princeton, donde fue ayudante del escritor Ricardo Piglia. Cuando Piglia se retiró de su cargo como profesor de Literatura, al final del 2010, le dejó a esta amiga un montón de cosas: el baúl negro, un sillón “verde-cortázar”, una lámpara para escritorio, una botella medio vacía de Jack Daniels, una colección de películas noir de los años cincuenta, y una parte de su biblioteca. Unos años más tarde, nuestra amiga se tuvo que trasladar a Chicago, y el baúl no le cupo en la camioneta en la que se fue manejando hasta Illinois, con su perrita Gwendolina,con todas sus cosas, y con las cosas de Piglia.

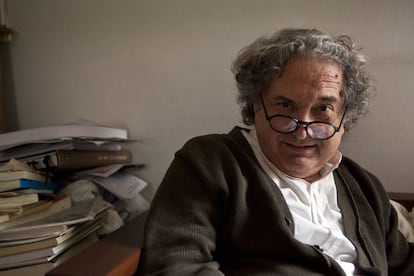

Conocí a Piglia en 2004, en Madrid, durante un curso sobre Borges en que nos hablaba del Borges inseguro, que bosquejaba cuentos una y otra vez; del Borges tan porteño, tan conservador y tan celoso que despreciaba (envidiaba) el despilfarro experimental del escritor polaco Witold Gombrowicz; del Borges cuasi-kantiano, no por filosófico sino por caprichoso, adherido ferozmente a sus rutinas cotidianas. Piglia reducía (ampliaba) la literatura a su dimensión más humana.

Pero antes de eso, conocí a Piglia íntimamente a través de sus Formas breves. Cuando tenía 17 años, mi padre me leyó el cuento de Borges La memoria de Shakespeare, donde el protagonista hereda, así nomás, la memoria de Shakespeare. No entendí nada. Mi padre me dio, entonces, Formas breves: “Pa’ que entiendas”, dijo. Y en un ensayo de ese libro tan breve, El último cuento de Borges, lo entendí todo. Piglia explica ahí cómo ese cuento de Borges funciona como una teoría general de la memoria y la literatura, donde la segunda no es más que una memoria prestada o heredada, a través de la cual nuestro pequeño y pobre mundo individual se enriquece y suma a la memoria colectiva.

Ricardo Piglia murió el 6 de enero del 2017. Su muerte nos dejó, a muchos lectores hispanos, muy muy huérfanos. No a la manera de los grandes padres fundadores —Márquez, Paz—, ni a la manera de los ídolos —Bolaño, Pizarnik—, ni tampoco a la manera de los mitos inmortales —Borges, Rulfo—. Piglia se va con la misma discreción, mortal y austera, con la que dictó sus cursos y escribió sus pequeñas obras maestras. No sé si podré tomar prestada la memoria literaria del infinito Ricardo Piglia. Por lo pronto, me contento con haber heredado su baúl negro.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.