Colombia: sí a la paz (1)

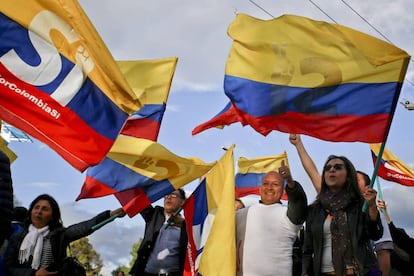

Durante esta semana, CONTRAPUNTOS publicará diversas opiniones y aportes sobre el futuro de la paz en Colombia. El plebiscito del 2 de octubre marcará un momento decisivo en la construcción del necesario camino a la paz definitiva en un país que ha sufrido una guerra de más de medio siglo, con más de 5 millones de víctimas, 220 mil muertos, más de 25 mil desaparecidos y 30 mil secuestrados. Un horror que comienza a ser superado con el importantísimo acuerdo de paz logrado entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC. Nos sumamos así al esfuerzo colectivo y solidario de todos los que trabajan activamente, dentro y fuera de Colombia, para que el próximo 2 de octubre triunfe el SI A LA PAZ y podamos continuar soñando y construyendo un futuro de dignidad, justicia e igualdad.

"Lo que sorprende no es que se firme la paz, es que haya gente que vote por el no". Ingrid Betancourt, ex candidata presidencial, 6 años secuestrada por las FARC.

"Podemos proclamar que termina la guerra con las armas y comienza el debate de las ideas. Confesamos que hemos concluido la más hermosa de todas las batallas: la de sentar las bases para la paz y la convivencia". Iván Márquez, jefe de la Delegación de Paz de las FARC.

Colombia: sí a la paz (1)

Un SÍ al plebiscito es un SÍ a la paz - Eduardo Rueda

Por qué el SÍ este 2 de octubre - Carlos Mario Perea

El acuerdo de paz y los colombianos y colombianas en el exterior - Denis Rojas

El SÍ es una oportunidad única para construir una nueva escuela en Colombia - Nelson Ernesto López Jiménez

Un SÍ al plebiscito es un SÍ a la paz

Eduardo Rueda, director del Instituto de Bioética de la Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia; coordinador del Grupo de Trabajo de Filosofía Política de CLACSO.

El próximo 2 de Octubre, los colombianos deberán decidir si aprueban o no el Acuerdo Final pactado entre el gobierno y las FARC, tras casi cuatro años de diálogos en La Habana. El Acuerdo Final establece las obligaciones suscritas por las partes para cesar el conflicto armado y se organiza en torno a seis puntos fundamentales: desarrollo rural integral, participación política, solución al problema de las drogas ilícitas, justicia hacia las víctimas del conflicto armado, cese del fuego y de hostilidades bilateral y definitivo, y mecanismo de implementación, verificación y refrendación de lo acordado.

El primer acuerdo establece, bajo la premisa de organizar el desarrollo local con enfoque territorial, la creación de un fondo de tierras para los campesinos sin tierra, obliga a la actualización del catastro rural y al uso de tierras según su vocación, define obligaciones para el cuidado de áreas de interés ambiental y dispone una serie de medidas para garantizar la históricamente pendiente inclusión social del campesinado (educación, salud, vías, saneamiento básico, riego, créditos, seguridad social y alimentaria, apoyo técnico y apoyo a la economía familiar).

El segundo punto establece la obligación de facilitar la creación de partidos, establece mecanismos que den mayor transparencia a las elecciones, asegura la representación, al menos transitoria, de regiones apartadas en el Congreso, determina la creación de un estatuto de oposición, fija garantías para el derecho de protesta, y define estrategias para el fortalecimiento de la participación local, el control ciudadano, los medios de comunicación comunitarios y la seguridad de los líderes sociales.

El tercer acuerdo establece la creación, con fuerte participación de las comunidades afectadas, de un programa integral de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo, el desarrollo de acciones de combate del crimen organizado, las finanzas ilícitas y la corrupción asociada al narcotráfico, y el diseño e implementación de estrategias para abordar el problema del consumo con un enfoque de salud pública.

El cuarto punto establece una comisión de la verdad para el esclarecimiento de lo ocurrido durante el conflicto armado, crea la unidad de búsqueda e identificación de desaparecidos y víctimas en razón del conflicto, y establece medidas de reparación hacia las víctimas que incluyen actos de reconocimiento de responsabilidad por parte de los victimarios, restitución de tierras y reparación colectiva de comunidades afectadas, retorno de poblaciones desplazadas a sus lugares de origen y atención psicosocial de las víctimas. Define, además, la jurisdicción especial para la paz, que investigue y juzgue a los responsables de crímenes graves.

El quinto acuerdo fija las zonas de ubicación para las FARC, establece los mecanismos para la entrega de sus armas a una misión de ONU y determina una estrategia para la verificación internacional del cese al fuego y de hostilidades. El acuerdo dispone que las autoridades civiles continuarán en estas zonas en el ejercicio de sus funciones.

El último acuerdo establece una comisión de seguimiento y verificación del acuerdo final integrada por tres representantes del gobierno y tres de las FARC, define un mecanismo de verificación internacional que incluye una misión de ONU que confirme la reincorporación de las FARC a la vida civil, dispone el acompañamiento internacional de varios países y entidades, como la ONU, en la implementación de los acuerdos, y condiciona la implementación de todo lo acordado a la refrendación ciudadana.

En este contexto, votar por el “Sí” significa, entonces, apoyar el contenido y la implementación de estos 6 acuerdos. Votar por el “No” echa al traste cuatro años de esfuerzos entre las partes por encontrar los términos bajo los cuales cesar definitivamente la guerra. Echa al traste la enorme oportunidad de hacer justicia a las víctimas, de saldar la deuda social con tantas comunidades campesinas e indígenas marginadas y excluidas, de profundizar la participación ciudadana y robustecer los mecanismos de construcción de la voluntad democrática, y de asumir una agenda de desarrollo rural y de salud pública para enfrentar el problema de la producción y consumo de drogas. En fin, echa al traste la posibilidad de que los niños, las niñas y los jóvenes, y las generaciones venideras puedan construir poco a poco el único sueño legítimo: el de una justicia que nunca más produzca víctimas.

Por qué el SÍ este 2 de octubre

Carlos Mario Perea, profesor de las Universidades Nacional de Colombia y Distrital Francisco José de Caldas de Bogotá. Miembro del Consejo Nacional de Paz y de la Red de Universidades por la Paz

En muy contadas ocasiones un pueblo tiene la oportunidad de torcerle el curso a su destino. Para que esto ocurra ese pueblo ha tenido que atravesar las grandes aguas y, en medio de arduas contiendas, haber padecido indecibles sufrimientos.

Tal es el caso de Colombia, no sólo por haber portado el peso de la guerra más larga y degradada del continente, sino además por la triste condición de ser el rincón del planeta donde el narcotráfico descargó sus efectos más amargos y disolventes. Cuántas veces, durante el trayecto de las últimas tres décadas, nos hemos descubierto cerrando los ojos mientras nos invade la sobrecogedora sensación de ser los hijos de un país que sin remedio se condena al fracaso. Poco cuenta la orilla en donde la vida haya situado a cada quien; sea en este momento o en aquel otro, todos sin excepción pasamos por la aturdidora revelación de pertenecer a la nación cuyas coordenadas se desquiciaron.

Se le han pagado demasiados tributos a la muerte y la sangre: cuántas vidas malogradas, cuántos cuerpos mutilados, cuántas almas extraviadas, cuánto odio amasado…

En medio de esa larga agonía, no obstante, al fin parecen remontarse las grandes aguas de la guerra. Es eso, nada más y nada menos, lo que está en juego en el plebiscito de este próximo 2 de octubre. Ciertamente la victoria del “SI” no extirpará de raíz los más sentidos males nacionales. No se le pondrá coto final al conflicto bélico, para su infortunio Colombia enfrenta el drama de un nuevo ciclo de violencias alentado por viejos y nuevos agentes armados. Tampoco se erradicará de tajo el narcotráfico, las drogas ilícitas son uno de esos fenómenos globalizados cuya transformación depende de la voluntad conjunta del continente latinoamericano.

Con todo, pese a sus acotados alcances, el cierre de la confrontación con las FARC significa tanto como remontar las grandes aguas de la confrontación. Así es, supone desmovilizar el ejército que de lejos alcanzó el más impresionante despliegue por el territorio, en un momento presente en la mitad de la geografía. En realidad, lo que cuenta de más fondo, esa clausura significa poner término al consistente tejido histórico que ha urdido un cuerpo en armas cuyos primeros impulsos se remontan a los años 40 del siglo XX, como bien lo encarnó Manuel Marulanda Vélez, el guerrillero que emprendió su carrera como liberal de pura cepa para convertirse con los años en jefe de la causa insurgente.

Con la desmovilización de las FARC las aguas se aquietan, adormeciendo sus grandes turbulencias. Frente a la agonía de la nación que parecía condenada a la tristeza, la victoria del “SI” permite imaginar la posibilidad de un país que puede ser moldeado con manos dispuestas a entreverarse. La paz, su voz puesta en el corazón de la escena pública, ya ha resignificado cosas. Para comenzar, remozó el enmohecido sentido de lo ciudadano arrancando cientos de gentes al marasmo paralizante de la guerra. Entre una guerrilla abandonando sus consignas innegociables y una élite deponiendo sus intransigencias y privilegios, la paz movilizó una sociedad dispuesta, como nunca antes, a apostarle nuevas cartas al juego impredecible de la historia.

El 2 de octubre, el día de reclamar el sagrado derecho a vivir en paz, ese derecho tanto tiempo conculcado por las letales ponzoñas de la guerra. Sólo en contadas ocasiones un pueblo tiene la oportunidad de torcerle el curso a su destino. Eso representa el “SI” del plebiscito, una voluntad que se reconoce a sí misma tras el trance de las grandes aguas y el sufrimiento, una voluntad de nación que se hace consciente del hecho que al fin, después de tan prolongado tiempo, llegó la hora de terciar el destino que nos viene por delante.

El acuerdo de paz y los colombianos y colombianas en el exterior

Denis Rojas, socióloga colombiana, miembro del equipo de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

La firma del "Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera" entre el gobierno colombiano presidido por Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo (FARC-EP), será puesto a refrendación por medio de un plebiscito nacional el próximo 2 de octubre.

La medida acordada en la mesa de diálogo de La Habana, ha sido considerada como mecanismo de legitimación de este proceso y así mismo, como una acción que no sólo involucra a los representantes o autoridades de cada uno de los sectores enfrentados, sino a la totalidad de la ciudadanía colombiana; es decir, busca que este sea un acuerdo entre la sociedad colombiana y las FARC-EP.

La participación en este proceso implica no solo a los ciudadanos y ciudadanas que habitan el territorio colombiano, sino también a todos aquellos que, por diversos motivos, nos encontramos fuera del país; más aún teniendo en cuenta que, según los datos de la OIM publicados en el Perfil Migratorio de Colombia de 2012, era el país latinoamericano con la mayor cantidad de ciudadanos viviendo de manera permanente en el exterior.

Colombia ha sido tradicionalmente un país de emigración. Desde la primera oleada migratoria en los años sesenta, los colombianos han emigrado a diferentes destinos por diversas razones, en gran medida por buscar mejores condiciones de vida y mayores oportunidades laborales. Los países de destino de los connacionales han sido, en primer lugar, la República Bolivariana de Venezuela y Estados Unidos, pero esto se ha venido modificando a lo largo de los años, como lo muestran algunos datos y estudios. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, a partir del censo de 2005, calculó que el número de colombianos en el exterior es de 3.378.345. El Ministerio de Relaciones Exteriores (2012) estima que hay 4.700.000. (OIM, 2012)

La participación de colombianos y colombianas residentes en el exterior en el plebiscito del 2 de octubre no resulta un tema menor. El conflicto armado ha sido un factor significativo dentro del proceso migratorio, produciendo exilios ligados directamente a la violencia. También, debido a migraciones voluntarias como consecuencia de la limitación en el ejercicio de derechos fundamentales, lo que ha producido la salida de decenas de miles de colombianos y colombianas en la búsqueda de mejores condiciones económicas o como estrategia para acceder a mejores servicios educativos, entre otros. La ACNUR señala que, en 2015, Colombia tenía 6.939.067 desplazados internos. Sin embargo, cabe aclarar que estos datos puede estar subvalorados, ya que, debido a las condiciones propias de la migración tanto interna como externa, no todas las personas que sufren desplazamiento se encuentran registradas. El exilio colombiano no ha logrado dimensionarse y visibilizarse por varios factores. Por un lado, porque las condiciones de salida obligan a mantener el anonimato, "diluyendo" a los exiliados entre la masa migrante como medida de protección o mecanismo de autopreservación. Por otro, porque en los países de llegada se dificulta el registro, ya que los trámites para la solicitud de la condición de refugio o asilo requieren la presentación de documentación procedente de Colombia que resulta imposible de tramitar para el migrante, o simplemente por desconocimiento de los marcos legales de protección internacional.

Hay un total desconocimiento de todas las fuerzas del país acerca de qué consiste el exilio, la diáspora y la migración. El Alto Comisionado de Naciones Unidas señalaba que hay más o menos 780 mil personas en situaciones similares al exilio, pero hay mucha gente que no está contabilizada porque han tenido que irse en silencio.(Fragmento del testimonio de José Gamboa disponible en el Proyecto Voces del Exilio del Centro Nacional de Memoria Histórica de Colombia).

Si bien la migración externa han sido significativa en la historia del conflicto en Colombia, la consolidación de procesos organizativos de migrantes es reciente. La confluencia de diversas iniciativa institucionales, auto convocadas y partidarias ha crecido de cara a dos elementos fundamentales: la promulgación de la Ley 1448 de 2011 (Ley de víctimas y restitución de tierras) que abrió los canales legales para el reconocimiento de las víctimas y su reparación, pero cuya definición y operativa no consideró las condiciones de los exiliados; y, el proceso de diálogo con las FARC-EP y los espacios de discusión del punto 5 del Acuerdo, que contempló audiencias públicas con las víctimas a fin de debatir los puntos respecto a reconocimiento, verdad y reparación, ya que en los borradores de este punto no se había considerado los procesos de exilio y la reparación de las víctimas residentes en el exterior.

La ley 1448 dio creación al Centro Nacional de Memoria Histórica como espacio para la investigación, la recuperación de memoria y la reparación histórica de la verdad. El Foro Internacional de Víctimas, es un proceso organizativo de los colombianos/as exiliados que logró su consolidación en el año 2014. Busca abordar el fenómeno del exilio desde una mirada integral de las violencias incubadas en Colombia, extendiendo el reconocimiento de víctima a quienes han debido abandonar el país a causa de la violencia de género, la miseria, la violencia política, las tragedias medioambientales, los conflictos étnicos o la homofobia. Así mismo, desde los espacios políticos partidarios, la representante a la Cámara por los Colombianos en el Exterior, Ana Paola Agudelo, del movimiento político “Mira”, ha llevado a cabo diversas acciones para articular la comunidad colombiana en el exterior con la aplicación de la Ley de Víctimas y de las medidas resultantes en los acuerdos de La Habana.

Finalmente, la alta migración de colombianos y colombianas, principalmente de aquellos que migran como opción para acceder a la educación superior, sea en el pregrado como en el cursado de maestrías o doctorados, ha dado como resultado el surgimiento de procesos organizativos autoconvocados que buscan dar visibilidad a la diáspora colombiana, apoyando desde el exterior todo intento de favorecer la construcción de la paz y de una sociedad más democrática. En el caso particular de este proceso de paz y de cara al plebiscito del próximo 2 de octubre, se ha organizado la Agenda Internacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz, que convoca a más de 30 colectivos de diversa naturaleza, los cuales, alrededor del mundo, estarán realizando acciones de formación, discusión y difusión del acuerdo de paz.

El 2 de octubre cada colombiano y colombiana podrá expresar en las urnas su decisión consciente sobre el destino de Colombia.

El SÍ es una oportunidad única para construir una nueva escuela en Colombia

Nelson Ernesto López Jiménez, presidente del Centro de Investigación en Calidad de la Educación, Colombia.

La escuela colombiana ha estado marcada, en buena medida, por las violencias, por el desconocimiento de los derechos humanos, por el no reconocimiento de la otredad y de la diferencia, por la competencia y la estandarización, por la exacerbación del éxito individual en detrimento de lo público, en un contexto donde impera “la ley del más fuerte”.

Votar por el SÍ es refrendar nuestra decisión de construir una Colombia en paz, con respeto a la diferencia, lo cual exige que la escuela sea transformada de manera estructural, promoviendo una resignificación de la identidad del docente, que lo rescate como intelectual autónomo, líder, promotor, capaz de producir ideas, generar sueños, invitar a desafíos. Se trata de convertir a la escuela en dinamizadora del cambio y de la transformación social que Colombia necesita.

Refrendar con un SÍ rotundo los acuerdos de La Habana, contribuirá a profundizar el compromiso social de la escuela con las problemáticas que habitan en el contexto local, regional y nacional. Una escuela que tendrá seguramente más preguntas que respuestas, pero que, mediante el diálogo, contribuirá activamente a construir la necesaria confianza, credibilidad, anhelo y deseo, por el cual, la paz, la equidad, la reconciliación, la reparación y no repetición, el respeto por el campo y la participación política, se convertirán en el horizonte de acción que guiará la construcción de nuestro futuro.

Proyectar el cambio sin transformar la actual realidad escolar, es pretender “tirarle piedras a la luna”. En nuestras manos esta que nuestras próximas generaciones reconozcan el esfuerzo por evitar esta guerra fratricida que, en las seis últimas décadas, ha llenado de sangre, rencor, odio, resentimiento, tristeza, amargura a cerca de ocho millones de colombianos y ha cubierto el territorio nacional con un manto de indiferencia, oprobio, olvido y desencanto.

No le neguemos a los hijos de nuestros hijos, la oportunidad de vivir en paz.

Comentarios

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Archivado En

- Derechos humanos

- Desarrollo humano

- Latinoamérica

- Movimientos sociales

- JEP

- OACP

- Tribunales

- Poder judicial

- Justicia

- CNP Colombia

- Proceso paz Colombia

- Proceso paz

- Conflicto Colombia

- FARC

- Guerrillas

- Conflictos armados

- Gobierno Colombia

- Grupos terroristas

- Gobierno

- Guerra

- Conflictos

- Terrorismo

- Administración Estado

- Administración pública

- Política

- Contrapuntos

- Planeta Futuro

- Blogs