"Si esperamos, el virus será imparable"

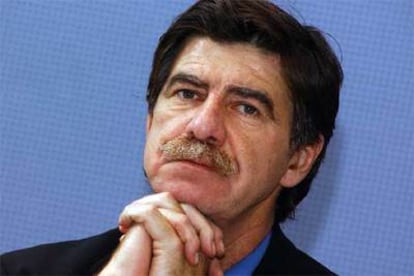

Octavi Quintana (Barcelona, 1952), director de investigación sanitaria en la Comisión Europea, considera que el riesgo de que se desencadene una epidemia de gripe aviar crece a medida que pasa el tiempo. Explica que la Unión Europea trabaja desde hace años en varios proyectos de vacunas y de antivirales, pero que el problema es que "nos preparamos para una enfermedad que aún no existe", y que, si el virus muta y aparece, tal vez sea demasiado tarde. Quintana, especialista en medicina intensiva y salud pública, sostiene que el gran riesgo radica en África, donde apenas hay sistemas de detección y donde "no se sabe de qué muere la gente". "Si esperamos a que haya mucha población afectada, el virus será imparable", explica este experto.

"Que haya aves con el virus en Alemania, Italia, Hungría, Grecia, Bulgaria, Rumania y Austria significa que el foco es inmenso"

"Estamos muy preocupados, pero no tenemos ni idea de dónde ni cuándo se va a producir la mutación"

"En Europa los sistemas de detección son bastante buenos. El riesgo real está en África, porque nadie sabe lo que está sucediendo allí"

Pregunta. ¿Qué opina de la aparición de aves infectadas en Alemania y otros países europeos?

Respuesta. En Alemania, han aparecido en una isla del mar Báltico. Era algo que ya se esperaba, pero pensábamos que no sucedería hasta dentro de un mes, cuando empezaran a subir las temperaturas. Al parecer, se trata de aves migratorias que vienen de África. Sería más preocupante si las aves contagiadas no fueran migratorias. En cualquier caso, que haya aves con el virus de la gripe aviar en Alemania, Italia, Hungría, Grecia, Bulgaria, Rumania y Austria significa que el foco es inmenso y que, por lo tanto, el riesgo está creciendo y aumenta la probabilidad de que el virus mute.

P. ¿Hasta qué punto estamos ante un riesgo de epidemia?

R. Hasta ahora, sólo hay un problema en animales. Por un lado, están las aves salvajes y, por otro lado, las domésticas, donde, si entra la gripe, la mortalidad será enorme. En cuanto a humanos, ha habido algo más de 100 casos de transmisión de pájaros a personas. No se sabe bien cómo ha sucedido, pero el caso típico ha sido el de personas que estuvieron en estrecho contacto con las aves. No ha habido ningún caso de contagio por haber comido productos derivados de las aves. El problema real sólo surgirá si el virus empieza a transmitirse de persona a persona.

P. ¿Qué pasaría entonces?

R. Que la expansión sería enorme. Si comienza a transmitirse de persona a persona, eso querrá decir que estamos ante una mutación del virus, de un virus con una mortalidad en principio muy alta, tomando como referencia los casos de personas muertas hasta el momento. Pero no lo sabemos. También podría tratarse de un virus con una tasa de mortalidad parecida a la de la gripe normal.

P. ¿De qué factores depende que el virus mute?

R. Primero, de que transcurra mucho tiempo. Es decir, de que el tiempo en que el virus se está transmitiendo de pájaro a pájaro sea muy largo y, por lo tanto, tenga más oportunidades para mutar. Y, segundo, de que haya un elevado número de aves o de personas para contraer el virus. Tanto el tiempo como el número de aves están creciendo, y por eso estamos muy preocupados, pero no tenemos ni idea de dónde ni cuándo se va a producir la mutación. Tenemos un precedente muy malo, la gripe española de 1918, en la que creemos que murió el 10% de la población, y tuvo su origen en un virus H1N1.

P. ¿Cómo podemos luchar contra el riesgo de pandemia?

R. Lo primero es establecer un sistema de detección rápida, porque cuanto antes se detecte, mejor se puede actuar. Los sistemas de detección precoz -como sucedió en Grecia, donde se recogió la muestra y enseguida se analizó en un laboratorio de referencia- son fundamentales. La segunda herramienta son los antivirales, el Relenza y el Tamiflu, que pensamos que podrían ir bien, aunque no sabemos si van a funcionar una vez que haya mutado el virus. Son fármacos que impiden que el virus se reproduzca.

P. ¿Cómo ha funcionado el Tamiflu en Turquía, donde al menos cuatro menores han muerto?

R. Regular, pero, en parte, porque con estos medicamentos hay que actuar muy rápido, en las primeras 48 horas.

P. ¿Por qué la Comisión ha recomendado a los Estados el acopio de antivirales para el 25% de la población, si no hay garantías de que vayan a funcionar?

R. No hay otra alternativa. De momento, no tenemos otras formas de luchar. Lo que tienen que hacer los investigadores es buscar otros antivirales que sean capaces de atacar otros puntos de la replicación del virus. Estamos ante una situación muy difícil porque nos preparamos para una enfermedad que no existe.

P. ¿Por qué los países europeos no han llegado a un acuerdo para establecer un fondo común de antivirales?

R. Los Gobiernos han hecho acopio de antivirales porque cada país quiere tener su stock. Pero lo razonable sería que si el brote salta en un país pequeño, el país grande cediera parte de sus reservas, porque, en realidad, también les interesa crear un cordón sanitario.

P ¿Y las vacunas?

R. Ése sería el tercer frente. En principio es imposible crear vacunas para un virus que no conocemos, pero ya llevamos cinco años trabajando, desde el brote de gripe aviar en Holanda, en vacunas con técnicas alternativas. Entre ellas, la del cultivo celular, en lugar de la del cultivo en huevo de pollo, que es una técnica muy delicada y que además puede producir un número muy limitado de vacunas. Si llegamos a dominar la técnica del cultivo celular podremos fabricar muchas vacunas a la vez. Otra de las líneas de investigación en las que trabajamos es la de los coadyuvantes, donde la idea es producir una dosis de vacuna y ponerle algo que consiga que con la misma dosis se pueda vacunar hasta a 50 personas, mientras que los efectos secundarios serían 50 veces menores.

P. ¿Y la llamada vacuna universal?

R. Ése es un proyecto que llevan a cabo sobre todo pymes y que consiste en encontrar una proteína que sea común a todos los virus, o, por lo menos, a los de la gripe. En el momento en que el virus entrara en contacto con el cuerpo humano, éste desarrollaría una reacción de defensa lo suficientemente importante como para matar el virus, sea el que sea. Si encontramos este estímulo, tendríamos una vacuna capaz de reaccionar contra todos los virus.

P. ¿En qué fase está?

R. De momento, en un nivel muy teórico.

P. ¿Qué relación hay entre lo público y lo privado en estos proyectos?

R. La mayoría los llevan a cabo universidades europeas en asociación con otros equipos, por ejemplo de Asia. También participan en la investigación los fabricantes de vacunas, que quieren aprender técnicas como los cultivos alternativos.

P. ¿Europa está haciendo lo suficiente para luchar contra la amenaza?

R. Seguramente se podría investigar más, pero tampoco hay que exagerar el riesgo. En la historia, nunca nos habíamos encontrado con una enfermedad que no existía y que tal vez no exista nunca. También hay que saber convivir con el riesgo. Todo el mundo fuma y va en coche, factores de riesgo mucho mayores, por ejemplo, que las vacas locas. Sin embargo, la gente tenía mucho miedo de las vacas locas. Hay riesgos que aceptamos y otros que no, primero porque estos virus se ven como plagas, que atacarán independientemente del comportamiento de las personas, y, segundo, porque el riesgo es inmediato. Una vez que el virus se contagie entre humanos va a arrasar con la población, no lo vamos a poder contener.

P. Teniendo en cuenta lo embrionario de estos proyectos, ¿considera que estamos preparados para hacer frente a una pandemia de gripe aviar?

R. En Europa los sistemas de detección son bastante buenos. Aquí es muy difícil no saber de qué se mueren las personas. El riesgo real está en África, porque nadie sabe lo que está sucediendo allí. En África, sabemos que hay casos, pero no sabemos si la gente muere por el virus. Por un lado, hay pocos sistemas de detección; por otro, hay mucho contacto con las aves. En África, el problema no se detectará hasta que sea muy grave y entonces será demasiado tarde. Si esperamos a que haya mucha población afectada, el virus será imparable.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.