Expresionismo: la vanguardia artística que profetizó la llegada del nazismo

Una exposición en la Fundación Canal analiza cómo la pintura, el cine o la escultura germanas mostraron las sombras de Alemania y anticiparon, desde el final de la Primera Guerra Mundial, el ascenso del terror del Tercer Reich

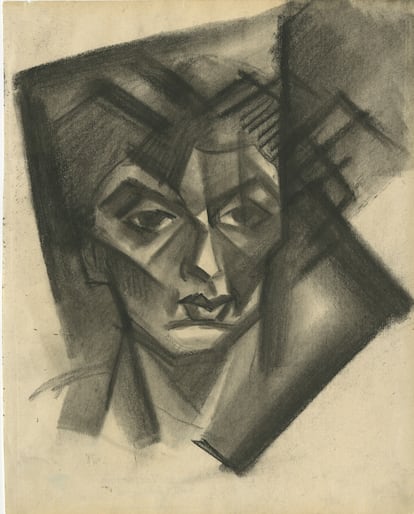

Durante un puñado de años, Alemania estuvo a la vanguardia del arte mundial gracias al expresionismo, el primer movimiento artístico en el que el cine fue considerado un igual de la pintura, la arquitectura y la escultura. También, por primera vez, una corriente cultural reflejaba el pasado, mostraba el presente y profetizaba (con acierto) el futuro de un país. A esa explosión artística y social le dedica la madrileña Fundación Canal la exposición Expresionismo. Un arte de cine, que hasta el 4 de enero de 2026 reúne 152 piezas, entre grabados, cuadros y secuencias y fotogramas de 11 obras maestras del cine.

Puede que para el resto de Europa, el recuerdo del expresionismo se centre en el cine, pero en Alemania abarca más, mucho más. Los materiales de la muestra proceden de la colaboración entre la Fundación Murnau y el Instituto de Intercambio Cultural de Tubinga, cuyo director, Maximilian Letz, acudió a la inauguración en Madrid.

Letz sostiene parecida teoría a la creada en 1947 por el mito de la crítica cinematográfica Siegfried Kracauer en su estudio De Caligari a Hitler. Una historia psicológica del cine alemán. Entre 1918 y 1933 Alemania vivió un periodo vibrante y complejo, porque con la República de Weimar surgió la clase media y un estallido cultural. Pero también arrasó la hiperinflación y en la sociedad alemana, abonada con resentimientos y dolor, empezó a crecer el nazismo. “Y todo eso”, apunta Letz, “lo plasma el expresionismo”.

La muestra se divide en tres grandes secciones, aunadas por su temática: Ruptura / Liberación; Forma / Deformación, y Sueño / Trauma. La vibración y los miedos sociales se tradujeron en el arte en una plasticidad de decorados angulosos, sombras alargadas, colores intensos y atmósferas alargadas. “Como hubo una enorme migración del campo a la ciudad, de la que nace esa clase media, se idealiza la vida campestre como reposo bucólico ante el cosmopolitismo liberal y la deshumanización de la cadena industrial”, detalla el comisario de la muestra.

Los artistas expresionistas conformaron un movimiento que aspiraba a la gesamtkunstwerk (obra de arte total) y por ello el cine deviene en estandarte de la corriente: iluminación, historias, interpretaciones, decorados con arquitectura diseñada meticulosamente... Todo es expresionista en filmes como El gabinete de doctor Caligari, Nosferatu, Metrópolis, De la mañana a la medianoche, El golem, Doctor Mabuse: el gran jugador e incluso El príncipe Achmed. De ellas hay fragmentos en la muestra, que anticipan un final convulso de la sociedad alemana y la deriva de su cinematografía a máquina de propaganda nazi.

Un cineasta como Fritz Lang (Metrópolis, Doctor Mabuse) olfateó la atmósfera que le rodeaba y llevó el expresionismo hacia un realismo con una trama policial (fue el primer gran precedente de este género) en M, el vampiro de Düsseldorf, su primera película sonora y la penúltima que hizo en su país: Lang huyó la misma noche del día en que recibió una oferta de Goebbels para liderar en el cine la causa nazi. Ese monstruo, el del nazismo, deja huella en todos los rincones oscuros de las últimas obras —en el tiempo— expresionistas.

“El movimiento”, apunta el comisario, “estaba fascinado por lugares entonces pertenecientes a la contracultura, como ferias ambulantes o cabaret”. De ahí el salto al monstruo, pero como espejo de la fragilidad humana y metáfora “de los traumas colectivos provocados por la cruel Primera Guerra Mundial, la derrota final y la inestabilidad política”. Y no solo serán criaturas horrendas en lo físico (el conde Orlok de Nosferatu; Cesare de El gabinete..., el golem o el robot María de Metrópolis) sino también en lo psicológico (El doctor Mabuse) para ilustrar la dualidad moral y el desgarramiento interior que puede derivar hacia la locura.

De ahí que en la plasmación física de esta corriente las formas se retuerzan sobre sí mismas, que la distorsión alcance la deformación: hay caos y asimetrías en las urbes; la geometría opresiva y oblicua atrapa a los artistas. Será una constante del expresionismo, desde una obra de 1911 como Calle en Soest, de Christian Rohlfs, hasta su plasmación final en la pantalla, que también bebe del psicoanálisis y su traducción de los sueños.

Porque los sueños y los traumas son, también, fascinantes motores creativos del expresionismo, que disfruta de esas imágenes de pesadilla. El trauma posbélico, las pulsiones reprimidas, el ahogamiento del yo —supeditándolo a lo colectivo—, el triunfo de las teorías de Sigmund Freud... Alemania está enferma y su arte lo detalla con lenguaje casi clínico. Curiosamente, muchas de esas obras nacen de creadoras, como la guionista Thea von Harbou (coescritora junto a Fritz Lang de las películas de este último) o las pintoras Paula Modersohn-Becker y Käthe Kollwitz. En la muestra en Madrid, junto a películas como Misterios de un alma, hay varias litografías de Kollwitz especialmente dolorosas (Mujer confía en la muerte, Muerte de un niño, La muerte agarra a una mujer) productos de su ideal artístico. Kollwitz, que perdió un hijo en los combates en la Gran Guerra, quería que su arte reflejará las condiciones sociales de la época y por eso insistió en levantar testimonio de la pobreza y de la vida de la clase trabajadora y en especial de las mujeres.

Con todo, esas artistas poco pudieron hacer con el retrato femenino mostrado en el expresionismo —y en muchos casos lo incentivaron—, que representa a las mujeres como seres frágiles, cohibidos y vulnerables, atrapadas en conflictos mentales, y cuyo cuerpo es una vasija para albergar el dolor. O eso, o femme fatale, que sí, que es una mujer emancipada, aunque manipuladora y seductora ante el deseo y la frustración del hombre.

Todo ese retrato del malestar social, de la alienación urbana y la crítica a la moral urbana, toda esa carga simbólica expresada en la subjetividad y la emoción latente en cualquiera de las obras del expresionismo radiografiaban un momento convulso y profetizaban su resultado final, el nazismo, que borró a los artistas y sus huellas, pero no su influencia. Y eso se puede ver en las obras de David Lynch, Bernard Buffet, Francis Bacon, Antonio Saura o incluso Tim Burton. Los nazis lo bautizaron como arte degenerado; el resto del mundo, como la primera gran vanguardia artística multidisciplinar.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.