‘Megalópolis’: la caída del imperio Coppola

El proyecto que ha obsesionado al cineasta en los últimos 40 años se queda en un colosal disparate

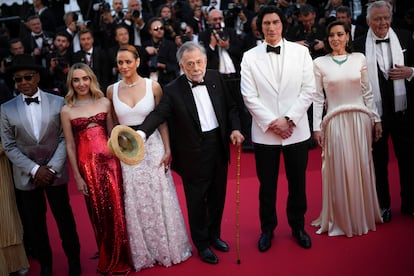

Cuando Francis Ford Coppola aterrizó en 1979 en el festival de Cannes, los presagios sobre su desquiciada aventura alrededor de la guerra de Vietnam apuntaban al desastre. Su mujer, Eleanor Coppola, imprimió la leyenda en su diario de rodaje, publicado ese mismo año, y en el posterior documental Corazones en tinieblas (Heart of Darkness, a Filmmaker’s Apocalypse, 1991). Durante aquel doloroso proceso, el cineasta mostró abiertamente su pánico ante lo que había filmado; no sabía si Apocalypse Now acabaría siendo un incomprensible delirio pomposo o una obra definitiva sobre la ruina moral de su país ante aquel terrible episodio bélico. Los malos augurios se disiparon en aquella edición del festival, donde, además, el cineasta logró la segunda Palma de Oro de su carrera tras La conversación (1974). ¿Pasaría este jueves lo mismo con el estreno en ese mismo certamen de su última gran locura, Megalópolis? ¿Callaría Coppola de nuevo a los agoreros que presagiaban un batacazo? La respuesta: no. El proyecto, su gran obsesión de los últimos 40 años, se queda solo en eso, en un colosal disparate.

Megalópolis está dedicada a su mujer, que falleció hace unas semanas. Ella fue quien, después del rodaje maldito en Vietnam, escribió que aquella experiencia en la selva dejaría un eco de fatalidad en la obra posterior de su esposo. Su siguiente película después de Apocalypse Now, Corazonada (1981), rodada íntegramente en sus estudios American Zoetrope, lo sumió en la bancarrota, agigantando aún más su aura de genio suicida. Que nadie se engañe, los problemas de Megalópolis no son los de la inolvidable Corazonada. Fue precisamente entonces, a principios de los ochenta, cuando Coppola escribió la primera versión de su última aventura, su gran fijación de las últimas décadas, el último grito huracanado de un cineasta admirado como pocos que, a sus 85 años, ha creado una película delirante en el peor sentido de la palabra.

En sus dos horas y 13 minutos, Coppola despliega una historia que equipara el presente con la caída del imperio romano a través de un personaje central, el arquitecto Caesar Catilina (Adam Driver), obsesionado con dominar el tiempo. Las comparaciones con el propio cineasta parecen inevitables: estamos ante el sueño utópico de un creador visionario, “un hombre del pasado poseído de futuro”, se escucha en esta película que le ha costado al cineasta 120 millones de dólares, un capricho que le puede hacer perder una parte importante de sus viñedos californianos de Sonoma Valley.

Coppola ha escrito un guion tan pretencioso como vacío, plagado de citas históricas y filosóficas grandilocuentes y manoseadas. Viendo la película es imposible no pensar en el propio cineasta hablando de sí mismo (¿el artista visionario capaz de salvar un mundo corrupto con su obra?); también se hace difícil no encontrar en el personaje de Adam Driver —que con su habitual entrega hace lo que puede para salvarse del naufragio— un paralelismo con el de Gary Cooper en El manantial, el clásico de 1949 de King Vidor sobre la novela de Ayn Rand. Aquel personaje, el acérrimo individualista Howard Roark, inspirado en el arquitecto Frank Lloyd Wright, también era un revolucionario, un hombre aferrado a sus convicciones, a su ideal de un mundo nuevo y perfecto. Un superhombre inconformista y oscuro que, sobre todo, reflejaba el ideario objetivista de Rand.

Si bien El manantial está marcada por su lectura ideológica, resulta cinematográficamente incontestable. Megalópolis, sin embargo, se cae de las manos, incluso en su candorosa —por no decir hueca y confusa— lectura política: en un momento alucinante, la Estatua de la Libertad se medirá con imágenes de archivo de Hitler y Mussolini. También hay un satélite ruso por ahí danzando y un banquero malísimo mientras las calles de Nueva York sucumben al caos y el despilfarro. El arquitecto vive en lo alto del Edificio Chrysler, dentro de su espectacular corona, y, al menos eso hay que concederle, esa joya del art decó siempre luce. En la primera secuencia de la película, Adam Driver, como un King Kong renacentista, se asoma al abismo de la ciudad. Al menos ahí Megalópolis prometía, pero ni el encanto de Driver sale a flote en mitad del descalabro.

Quizá la peor sorpresa es que se trata de una película fea visualmente que obliga a preguntarse cómo ha podido costar esa millonada con un vestuario y unos decorados deslucidos, incluso horteras, y unas soluciones risibles. Coppola padece los mismos excesos que denuncia la propia película, que por momentos resulta grotesca. No se deja nada en el tintero visual: un inconexo baile de formatos y hasta una secuencia en directo desconcertante que, encima, se queda en nada.

Coppola lleva tiempo proclamando que el futuro del cine podría estar en el Live Cinema, una defensa del arte cinematográfico en vivo que si se reduce a la interacción escenario-pantalla vista aquí, poco va a contribuir a salvar. Megalópolis también tiene muchas referencias a su propia filmografía. Ahí está su hermana, Talia Shire, evocando El Padrino; o Laurence Fishburne, el crío nervioso de Apocalypse Now; o, para los que encontramos en La ley de la calle (Rumble Fish, 1983) —y en su reverso, Rebeldes (The Outsiders, 1983) — un espejo generacional, el plano de un reloj suspendido en el tiempo.

Como era lógico, Megalópolis ha llegado a Cannes rodeada de leyenda y rumores. En 40 años ha habido de todo: repartos frustrados, versiones y más versiones del guion... Pero, además, en estos días, se han empezado a destapar aparentes problemas graves durante el rodaje de la película. Se habla del aislamiento del director, de sus formas poco ortodoxas, incluso incorrectas, con el equipo, su poca paciencia ante las dudas de algunos de los intérpretes, de rediseños interminables de los decorados... Nos podemos quedar con la lectura más tópica: la historia del cine está plagada de hombres incomprendidos y excesivos, solitarios que defienden una visión que nadie entiende. Coppola siempre ha sido uno de ellos, pero esta vez no le servirá esa excusa: mucho nos tememos que su gran sueño ha acabado convertido en su peor pesadilla.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.