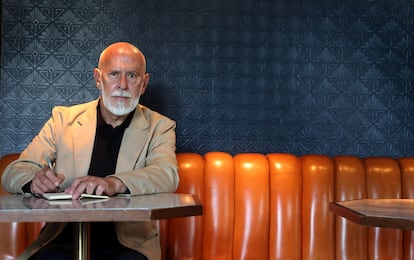

Javier Valenzuela, periodista: “La policía está en el lado oscuro de la sociedad y miente más que los demás”

El reportero que destapó en EL PAÍS el ‘caso El Nani’, el primer desaparecido a manos policiales de la democracia, publica la novela negra ‘Demasiado tarde para comprender’

“Un periodista de sucesos no puede fiarse de la Policía”, se arranca Javier Valenzuela (Granada, 68 años), que trabajó cuatro décadas como cronista y corresponsal (tres de ellas en EL PAÍS). Sigue vinculado al periodismo como freelance y ha escrito ya cinco novelas negras. La inspiración para sus libros le viene de esa mirada crítica que practicó como reportero, gracias a la cual desmontó la versión policial en el caso El Nani, considerado el primer desaparecido a manos de la Policía de la historia democrática española. Esos hechos son el telón de fondo de su nueva novela, Demasiado tarde para comprender (Huso).

Pregunta. ¿La novela está muy lejos del periodismo?

Respuesta. Creo que el periodismo y la literatura —la novela realista— son dos expresiones de la escritura. El periodismo es escritura de hechos reales y verificables, y la novela realista es escritura que tiene que ser verosímil, es decir, que pudo haber ocurrido así, aunque no puedas probarlo judicialmente. Por eso ha habido tantos periodistas que han sido novelistas y tantos novelistas que escriben en los periódicos. Considero el periodismo un género literario y lo he intentado practicar en artículos, reportajes, entrevistas…

P. ¿Todo periodista es un novelista frustrado?

R. Muchos de los que empezamos en mi generación en EL PAÍS teníamos claro que el periodismo que estábamos practicando era una forma de calentamiento para hacer novelas. Maruja Torres y Rosa Montero eran entonces las estrellas del periódico y han hecho carreras novelísticas excelentes.

P. ¿Por qué novela negra?

R. La novela negra cuenta el lado oscuro de un tiempo y un lugar, de una sociedad. Lo cuenta maravillosamente bien y te permite contar cosas porque es ficción que tú, como periodista, no puedes probar, pero sí puedes al amparo de la ficción. Mi anterior novela, La muerte tendrá que esperar, arranca con que un comisario de las cloacas del Estado —que se parece mucho a Villarejo— organiza en Tánger un encuentro entre el rey emérito y Corinna Larsen para solventar sus diferencias económicas. Muchos periodistas hacemos novelas negras porque nos hemos quedado con ganas de contar cosas que no podíamos contar en nuestros periódicos.

P. ¿Qué es la sección de sucesos?

R. Una sección que cuenta crímenes y cosas espantosas que la sociedad quiere ocultarse a sí misma y las causas de esos crímenes que nadie quiere indagar. La gente mata por una serie de motivos, la codicia, los celos, la envidia, la ira y la sociedad no quiere verlos, pero sucesos te permite hacerlo. Por eso pedí hacer sucesos cuando entré a EL PAÍS, en 1982.

P. ¿Qué historias encontró?

R. El caso El Nani, el primer desaparecido a manos de la Policía de la historia democrática española. Era un delincuente al que la policía detuvo, adjudicó un crimen que no había cometido, aplicó la ley antiterrorista, torturó y se les murió en los sótanos de la Puerta de Sol e hicieron desaparecer en su cadáver. Mi mérito fue no creerme la versión oficial: que se había escapado esposado y rodeado de policías en un descampado. Y tenía razón, como quedó acreditado en sentencia judicial.

P. ¿Ha cambiado mucho la policía desde entonces?

R. Ahora usa menos aquella brutalidad, que venía del franquismo. Pero creo que la Policía de entonces como la de hoy sigue teniendo una excesiva credibilidad mediática y social; todos deberían ser más cautelosos ante las versiones policiales. Muchas secciones de Sucesos consisten en leer el parte de la Policía Nacional y la Guardia Civil, sin hablar con el delincuente, su abogado, los vecinos… Todo el mundo miente, pero la Policía está en el lado oscuro de la sociedad y miente más que los demás. Está en su naturaleza.

P. Ha arrancado una serie histórica para contar el Madrid negro. ¿Por qué?

R. Quiero hacer una serie de episodios madrileños en momentos muy potentes de la historia. La Madrid cercada y bombardeada de 1936 me sirvió para ambientar la novela Pólvora, tabaco y cuero. Luego Madrid vuelve a ser referente mundial con la Movida, una explosión de libertad, ganas de vivir y creatividad, que coincide con un periodo de inseguridad ciudadana, quinquis, brutalidad policial, heroína… Si tú miras en el siglo XX, son dos momentos particularmente dramáticos.

P. ¿Madrid es una ciudad sin memoria?

R. Madrid, como toda España, es una ciudad sin memoria, porque la Transición se ha basado en un ejercicio voluntario de desmemoria. Se ha confundido la amnistía con la amnesia, el perdón con el olvido, y la gente no tiene idea de su pasado más reciente, que la Movida fue muy sangrienta, que había 12 o 14 muertos diarios en atracos, por heroína, quinquis, o en dependencias policiales, o en operaciones de la ultraderecha. La Transición y la Movida fueron mucho más violentas de lo que nos cuentan, y no solo por ETA y los Grapo.

P. ¿El Madrid de la Movida era más libre que el de ahora?

R. Era más libre y la gente luchaba más por su libertad. Muchas libertades que hoy tenemos no estaban reguladas, pero la gente se las tomaba y luchaba por ellas, y si se las prohibían, protestaban. Había más voluntad de libertad que ahora. También había mucha represión y censura, pero no se aceptaba la idea de que no se podían cambiar las cosas. Y se contaba con el apoyo del alcalde, Enrique Tierno Galván.

P. Ha escrito: “Madrid era entonces una gran discoteca”.

R. Había conciertos de verbenas populares y mucha tolerancia. En aquellos conciertos se podía ligar, fumar marihuana... Y los locales eran muy baratos. Luego la derecha se hizo con la ciudad y sustituyó la libertad por hacer dinero, la libertad de ahora es para hacerte con muchos euros al precio que sea. La diversión tiene que ser de pago, la juerga, la fiesta y hasta la orgía están privatizadas.

P. ¿Por qué ha elegido una protagonista femenina?

R. Quería rendir un homenaje a la primera generación masiva de mujeres que llegaron a las redacciones en los ochenta, jóvenes reporteras muy echadas adelante.

P. ¿Por qué eligió Tánger para ambientar sus tres primeras novelas?

R. La trilogía Tánger Noir ha sorprendido a muchos lectores, que no sabían que allí se habla todavía español, que Tetuán fue capital del protectorado español, que sigue habiendo nombres en español en comercios. El protectorado español tuvo su parte negativa —matanza de civiles y uso de armas químicas—, pero desde los cincuenta fue más benévolo, y los marroquíes lo recuerdan con más cariño que el francés.

P. Fue corresponsal en Oriente Próximo. ¿Cómo ve la situación?

R. Lo de Hamás es una barbaridad, pero fruto de la desesperación, alguien apaleado y escuálido que reacciona con un mordisco feroz. Son 80 años de expolio, ocupación y apartheid a los palestinos. Es durísimo que te quiten tu casa y tus tierras para que se instale ahí una colonia judía.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.