La vuelta al mundo de Elcano empieza hoy con dos pájaros muertos

Entre las muchas fechas célebres que ha dado la conmemoración de los 500 años de la vuelta al mundo aparece la del 21 de diciembre de 1521. Hoy Juan Sebastián Elcano se erige en protagonista de esta historia e inicia la vuelta a casa

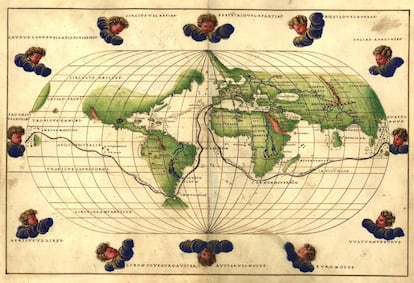

Hoy hace 500 años, el 21 de diciembre de 1521, la nao Victoria, bajo el mando de Juan Sebastián Elcano, soltaba amarras al otro lado del mundo para completar su entera circunferencia. Entre enormes dificultades, las dos naves que aún resistían, la Trinidad y la Victoria, de las cinco que hacía dos años y tres meses habían zarpado de Sanlúcar de Barrameda bajo el mando del portugués Fernando de Magallanes, habían conseguido llegar a destino, el Maluco, las islas de las Especias, y se disponían a volver a casa con las bodegas bien cargadas de clavo. Todo estaba preparado en el moluqueño puerto de la isla de Tidore cuando el 17 de diciembre se presentó el rey al-Mansur con regalos personales para el rey de España: “Un esclavo, dos bares de clavo […] y dos pájaros bellísimos, muertos”, dice el cronista Antonio Pigafetta. O quizá fueron cinco pájaros, según le contó después Maximiliano Transilvano, secretario del emperador Carlos, al arzobispo de Salzburgo en una carta del 5 de octubre de 1522, cuando todavía no hacía un mes que la nao Victoria había amarrado en Sevilla tras dar la vuelta al mundo.

¿Dos pájaros muertos? En realidad, era un regalo muy exclusivo, digno de emperadores. Aquellas aves eran un producto mercantil autóctono de Nueva Guinea y las Molucas, muy reputado como símbolo de poder y codiciado desde antiguo en todo el Sudeste asiático, China y la India, también en Persia y Turquía. De esos pájaros muertos lo sabe todo José Ramón Marcaida, porque los estudia desde sus trabajos doctorales, y son, evidentemente, las extraordinarias aves del Paraíso. Muertas y sin patas, como si fueran exóticos plumeros, empezarían a llegar a Occidente tras el regreso de la nao Victoria para que con sus hermosísimas plumas de colores se adornasen ricos tocados de gente importante, también para ocupar lugares preferentes en abigarrados gabinetes de curiosidades o para ser estudiados con admiración por sabios naturalistas. Incluso la literatura alegórica y moral se sirvió de esas plumas para ejemplificar lo que había de ser una vida virtuosa apenas comparable a la de los ángeles. Solo hay que acercarse al Museo del Prado y buscar al rey Baltasar en la Adoración de los Magos de Rubens para observar una de esas aves en el turbante del más exótico de los sabios que viajaron a Belén, pero hay muchas más dispersas por la historia del arte europeo.

El vicentino Pigafetta vio aquellos maravillosos bolon divata, los “pájaros de Dios” de vuelo eterno, porque, al no tener patas, no se podían posar. Aunque él sí se las vio: de la largura “de un palmo y son delgadas como una pluma de escribir”. Qué gran interrogante se hubiera evitado la historia natural occidental de haber leído la Relazione del primo viaggio intorno al mondo del caballero Pigafetta. Pero también es cierto que un Paraíso lleno de bellas aves sin patas, obligadas a volar durante toda la vida, era un mito de indiscutible fuerza seductora para pasar a desmentirlo de un plumazo. El secretario Maximiliano Transilvano las llamó manucodiatas, “que quiere en su lengua decir ave de Dios”, y no podían ser más que seres paradisíacos, porque se alimentaban de aire o de rocío y, durante su vida en vuelo, las hembras incubaban los huevos sobre la espalda de los machos, protegidos por vistosas plumas que eran como hojas de helechos (así aparecerán dibujadas en los tratados de historia natural). Las manucodiatas morían de cansancio y caían al suelo; solo entonces, dice el secretario, se podían coger. Estaban muertas, sí, pero eran incorruptibles y, además, si se les arrancaba una pluma, les nacía otra por muy muertas que estuvieran. Transilvano las vio celestiales, como reliquias, por eso los gobernantes indonesios las lucían en las batallas, porque las aves de Dios los convertían en inmortales.

Fue un mito duradero, por demasiado espectacular, por su hermosura, por la maravilla que significaba la existencia de un pájaro ápodo. Lo cierto es que los que las cazaban, al disecarlas, las mutilaban. Ese era el secreto. Y tras el ave del paraíso (con patas para Pigafetta), llegan otros curioseos interesantes del cronista vicentino, por ejemplo, la costumbre del rey de la isla de Bachán, quien “antes de entrar en combate o de hacer alguna cosa de gran importancia, hacía que lo sodomizara dos o tres veces un esclavo que solo tenía para ese servicio”. ¿Dos o tres veces?

Y el 18 de diciembre las dos naves españolas soltaban amarras del puerto de Tidore. Primero salió la Victoria, pero, al poco, tuvo que volver, porque la Trinidad no la seguía. Tenía una importante vía de agua que le entraba por la quilla. Había que tomar una decisión: la Victoria zarparía para “no perder los vientos de levante que empezaban entonces a soplar”, y la Trinidad, una vez reparada, al haber perdido el viento, “tomaría la ruta hacia Darién, que está en el otro lado del mar, en la tierra del Yucatán”. Esta información de Pigafetta es valiosísima, porque indica que las naves pretendían volver por la ruta del cabo de Buena Esperanza y no por el Pacífico, ruta que las había llevado hasta allí. Y ese era un derrotero prohibido al navegar por aguas que, según el Tratado de Tordesillas, pertenecían a Portugal. En cualquier caso, aquella vía de agua haría que las naves se separasen, y es entonces cuando el lector de la crónica de Pigafetta se entera de que este no formaba parte de la tripulación de la Trinidad, la antigua nave capitana de Magallanes en la que había zarpado de Sanlúcar, sino de la Victoria de Juan Sebastián Elcano.

Lo de la avería era grave: el maestre Juan Bautista de Punzorol calculó que había para unos 50 días de reparaciones, varando en seco la Trinidad. A su vez, los de Victoria aprovecharon para desembarcar 70 quintales de clavo por temor a que la nave no aguantase, y Pigafetta añade que algunos hombres decidieron quedarse "por miedo a morirse de hambre”.

Por entonces, el perseguidor portugués António de Brito estaba cerca de cumplir su objetivo. Era esa una persecución que había empezado hacía mucho, en abril de 1520, cuando la Armada de Magallanes todavía estaba en aguas de la Patagonia atlántica (en pleno motín de los mandos españoles, que el capitán mayor atajó con dureza), y que confirma la temprana preocupación del rey Manuel I de Portugal por aquella expedición. Encargó la caza de las naves de Magallanes en Oriente a Jorge de Brito, al que acompañaba su hermano António, y en agosto de 1520 ya estaba en la India, aunque no zarpó hacia la malaya Malaca hasta un año después, en mayo de 1521, con siete naves y unos 300 hombres. Tras un encontronazo en Sumatra donde Jorge de Brito perdió la vida y su hermano tomó el mando, el 1 de agosto arribaban a Malaca para un mes después zarpar hacia Java. No pudo evitar invernar en Java António de Brito a la espera del monzón que le permitiese llegar a Banda, la isla de la nuez moscada y el macis, quizás no tan apreciados como el clavo, pero casi.

El 21 de diciembre de 1521, Elcano abandonaba Tidore con la Victoria. Eran “47 europeos y 13 indígenas”, dice Pigafetta ya navegando entre infinidad de islas, hasta arribar a Timor, la isla del sándalo, el 25 de enero de 1522. Nunca llegó a saber Elcano lo cerca que había estado de su perseguidor, porque António de Brito aguardaba en Java, mientras la Victoria hacía escala en Timor, a unos 300 kilómetros de distancia. Los dos bellos pájaros muertos y sin patas llegarían a destino.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.