Alejandro Sawa, mucho más que Max Estrella

Un ensayo traza la influencia del icono bohemio del Madrid de principios de siglo XX, que inspiró no solo el gran personaje de Valle-Inclán, sino también otros de Pío Baroja o Joaquín Dicenta

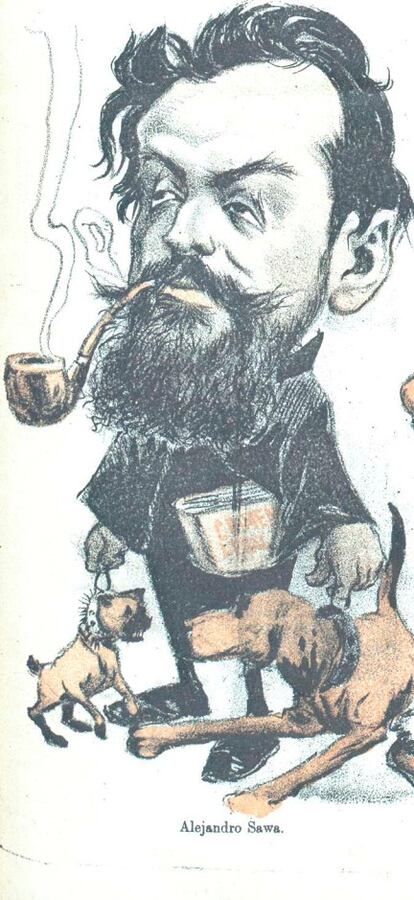

Es imposible despojar al hombre de su gabán de mito. Andaluz hiperbólico nacido en Sevilla, criado en Málaga y estudiante de Derecho en Granada, el escritor y cronista Alejandro Sawa (Sevilla, 1862-Madrid, 1909) fue también el icono de la bohemia de ese Madrid de principios del siglo XX que Valle-Inclán describió como “absurdo, brillante y hambriento”. Amigo de Verlaine y de Rubén Darío durante su estancia en París y apóstol del simbolismo hasta convertirse en mártir de la causa, murió ciego, menesteroso y con la razón perdida.

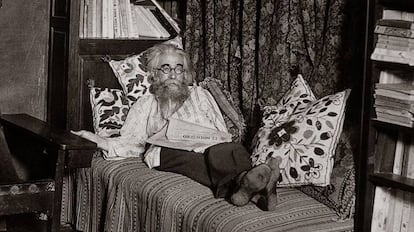

Pero aún más, Alejandro Sawa fue y continúa siendo una figura tremendamente atractiva para la ficción, inspirador de escritores de su generación y otros más recientes, como lo retrata la profesora Rocío Santiago Nogales en el libro Alejandro Sawa, eterno personaje. Más allá de Max Estrella (Renacimiento), que realiza un exhaustivo análisis de todos los personajes de la literatura de los que alguna vez se ha dicho que fueron inspirados por este bohemio desmesurado.

“Su figura sirvió de inspiración no solo a Valle-Inclán para crear al inmortal Max Estrella, sino también a Pío Baroja, Joaquín Dicenta, José Montero, Ernesto Bark o, más recientemente, a Juan Manuel de Prada, Juan Diego Fernández y Pepe Cervera”, explica la autora, doctora internacional de Estudios Lingüísticos y Literarios y docente e investigadora en la UNED.

Lo cierto es que el Alejandro Sawa escritor y el personaje “son dos facetas que no se pueden desligar”. “Como doctora”, explica Santiago, “elijo al Sawa escritor; pero como apasionada de la literatura, me quedo con el personaje. Y más aún, con el personaje que hizo de sí mismo en vida”. El sevillano que llega de Andalucía a Madrid con 18 años, cargado de ideales, era excesivo, poco convencional, anticlerical acérrimo y muy crítico, se negaba a pasar la censura, “de tal modo que ninguna de esas cualidades le favorecieron a la hora de buscarse un sustento”. Presidía casi siempre las reuniones literarias, “se sabía de memoria sus artículos y los declamaba por las calles de Madrid a altas horas de la madrugada, alimentando su propia leyenda en vida. Se convirtió en todo un personaje fruto de sus anécdotas, de su propia apariencia y de su personalidad”, explica la profesora.

Sawa se quedó ciego en 1906, de tal modo que no podía seguir escribiendo si no era dictando a su esposa, la francesa Jeanne Poirier, a la que conoció en sus años parisinos y que cometía terribles errores ortográficos en castellano. Pocos años después, una encefalopatía le hizo perder la cabeza. “Ciego, loco y pobre”, relata la autora, murió en la calle del Conde Duque de Madrid en 1909, sin haber cumplido los 47 años.

Con todos estos ingredientes, Sawa pasó de autor a personaje casi de una manera natural. “De hecho, hasta el último tercio del siglo XX no comenzó su verdadero rescate como escritor”, reconoce la profesora. “Gracias a estudios académicos, a las nuevas ediciones de sus obras y a la recopilación de sus artículos, hemos podido conocer al autor que había detrás del eterno personaje. Es cierto que su producción como novelista no es muy amplia y se concentra en sus primeros años de juventud, pero su labor como cronista fue amplísima. Sin olvidar Iluminaciones en la sombra, su mejor obra, que lamentablemente fue póstuma porque no tuvo dinero para financiar la publicación”. Su oposición férrea a la censura le costó la retirada de no pocas colaboraciones en los periódicos, lo que también redujo su actividad. “Todo ese cúmulo de circunstancias hizo que la literatura de primer orden lo arrinconase”, relata Santiago.

Su rescate se ha producido en las últimas décadas. “Hasta entonces tan solo había sido un escritor maldito, bohemio y olvidado en el que Valle se basó para escribir Luces de bohemia. Tanto es así que al final acabó siendo solo Max Estrella”, añade. En esta recuperación es fundamental la publicación de la biografía de Alejandro Sawa firmada por la profesora granadina Amelina Correa (Fundación José Manuel Lara, 2009), que se acompañó con la colocación de una placa conmemorativa en su casa natal, en la calle San Pedro Mártir de Sevilla. La placa luce el famoso Epitafio que le escribió a Sawa su amigo Manuel Machado: “Jamás hombre más nacido para el placer fue al dolor más derecho”.

De Pío Baroja a Joaquín Dicenta

Pero más allá de los dos personajes más trascendentes, Max Estrella en Luces de bohemia (Valle Inclán, 1924) y Rafael Villasús en El árbol de la ciencia (Pío Baroja, 1911), la autora destaca la aproximación que hace Joaquín Dicenta al crear el personaje Alejandro Nava en Encarnación. “Los personajes inspirados en Sawa revelan algo del escritor bohemio, pero lo hacen más de los autores que lo retratan. Pío Baroja, que no simpatizaba con la vida bohemia, crea personajes inspirados en el sevillano de mala vida y a los que se refiere como desharrapados, mientras que Valle lo hace superior moral e intelectualmente a todo el espectro social madrileño. Dicenta no hace una cosa ni la otra. Era íntimo amigo suyo y opta por ceñirse a sus vivencias con él. Se trata del reflejo más cercano a la realidad”, analiza la autora.

El libro, que termina con las recreaciones de Juan Manuel de Prada en Las máscaras del héroe (1996), Juan Diego Flores en Alejandro Sawa y la santa bohemia (2009) y Pepe Cervera con Alguien debería escribir un libro sobre Alejandro Sawa (2016), arranca con el propio autorretrato que hace de sí mismo el sevillano en Declaración de un vencido (1887), donde ya desde el título dibuja lúcidamente la perfecta imagen del fracaso. Un gran contraste con la paradoja de la eternidad con la que le siguen bendiciendo sus personajes.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.