El placer de dibujar un árbol

Hergé, Uderzo y sobre todo el japonés Taniguchi han sido maestros en el arte de recrear los bosques en sus obras

Sin que sirva de precedente, los romanos lograron que los árboles les dejasen ver el bosque. El plan que Julio César concibe para acabar con los irreductibles galos es destruir el bosque que les rodea y, después, montar una urbanización y hacer que la aldea fenezca víctima de la avaricia y lo que ahora llamaríamos la gentrificación y la turistificación. Pocos tebeos como La residencia de los dioses reflejan con tanto acierto la crisis económica y el futuro que esperaba a muchas ciudades europeas, víctimas del turismo de masas. Aunque comenzó a ser publicado por entregas en marzo de 1971 en la revista Pilote, la aventura decimoséptima de Astérix y Obélix resulta especialmente contemporánea. Sus protagonistas son los árboles y el bosque.

Muchos dibujantes de cómic se han dejado llevar por el placer de dibujar árboles, pero pocos lo han hecho con tanto acierto y gracia como Albert Uderzo, coautor de las aventuras de Astérix con René Goscinny; con tanta precisión como Hergé, el creador de Tintín, que fue siempre un creador obsesionado con la documentación; y con tanto cariño y belleza como Jiro Taniguchi, uno de los grandes maestros del manga y el dibujante japonés más apreciado en Europa. Obras como El caminante, El olmo de Caucaso, La montaña mágica o El bosque milenario (todas ellas en Ponent Mon) reflejan un amor hacia la naturaleza que se materializa a través de los árboles.

Pero volvamos a la antigua Galia casi totalmente conquistada por los romanos. Goscinny y Uderzo querían ironizar con la fiebre de la construcción de los años sesenta y con el crecimiento de la oferta de segundas viviendas, en un momento de fuerte crecimiento económico y de consolidación de la clase media. Como siempre, la documentación histórica era muy importante porque efectivamente los romanos inventaron las insulae, las mugrientas casas de pisos en las que vivían la mayoría de los habitantes de Roma. Pero, leído ahora, resulta especialmente vigente la destrucción económica del pueblo cuando todos los comercios tradicionales deciden cambiar de actividad para vender recuerdos a los turistas romanos y, sobre todo, la importancia del bosque y la naturaleza como garantías de supervivencia.

En todos los tebeos de Astérix y Obélix, el bosque es lo que proporciona el sustento a la aldea gala, primero porque sin ella Panoramix no sería capaz de fabricar la poción mágica y, segundo, porque el pueblo vive de los frutos de ese espacio salvaje, que le protege y a la vez le alimenta. Además, cada vez que alguien hace daño a un árbol, el perro Idefix pierde los nervios. Por lo tanto, Panoramix inventa unas semillas que una vez que se lanzan a la tierra hacen crecer un roble maduro inmediatamente.

Cuando se celebró una gran exposición sobre Astérix en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, el historiador de los colores y los animales Michel Pastoureau escribió un texto sobre los jabalíes, el alimento principal de la aldea gala, que Obélix caza en el bosque a puñetazos con casi tanto placer como sacude a los romanos. “Lejos de ser una creación anecdótica, los jabalíes pertenecen a la realidad histórica: en la época de la conquista romana, los inmensos bosques de robles y hayas que cubren la Galia albergan mucha caza. Los romanos preferían a los osos y los jabalíes, considerados animales peligrosos y valientes”, relata Pastoureau quien aclara, sin embargo, una inexactitud de los tebeos. “Los galos comen muy poca carne y nada de caza, si nos fiamos de la arqueozoología. Pero el jabalí es el animal central de su bestiario religioso: atributo del dios Esus, el más santiguo de todos los dioses, el cerdo salvaje representa a la vez la fuerza espiritual y la virtud viril. Muchos reyes y príncipes aparecen representados en la mitología celta en una caza sin fin del jabalí, que acaba por llevarlos al otro mundo”.

Al final, Uderzo y Gosciny no andaban tan desencaminados. El que procuraba no cometer nunca inexactitudes era Hergé. El creador de Tintín era un obeso de la documentación, algo que queda reflejado en cada una de sus viñetas. Javier Fuertes Aguilar, científico del Real Jardín Botánico, adscrito al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), pone como ejemplo Tintín en el Tibet. Cuando Tintín y Haddock suben hacia las cumbres del Himalaya en busca de su desaparecido amigo Tchang, Fuertes Aguilar explica que están perfectamente recreados los árboles que crecen a cada altura, “por ejemplo los bosques de rododendros y azaleas, que son especies del mismo género”. “Se creería uno en los Alpes”, exclama Haddock cuando arranca la ascensión entre un bosque de pinos. Y, dos horas después, el capitán exclama: “¡Si tuviera rododendros así en Moulinsart!”.

Sin embargo, ningún dibujante ha llegado tan lejos en la recreación de los árboles como Jiro Taniguchi, maestro del manga fallecido en 2017 a los 70 años. La relación de la humanidad con la naturaleza es una de sus grandes obsesiones y casi siempre la expresa a través de árboles y bosques. En algunos casos, como en La montaña mágica o El bosque milenario, lo hace a través de la fantasía; en otros a través del realismo, con historias muy sencillas en las que solo aparentemente no ocurre nada y que describen la relación de los seres humanos con los árboles. El caminante relata los paseos que su protagonista se da por una ciudad y sus arrabales. En uno de ellos, decide subirse a un árbol y contempla apoyado en sus ramas el paisaje urbano que se extiende ante él.

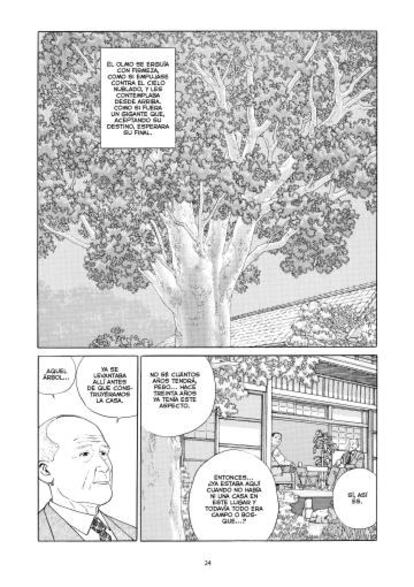

Taniguchi pinta con precisión, casi siempre en un sereno blanco y negro, los árboles y sus hojas y la forma en que se integran en el espacio humano hasta convertirse en un elemento esencial de su narrativa. Su obra maestra sobre la naturaleza es el relato que da título a una recopilación de historias, El olmo del Cáucaso, que dibujó basándose en historias de Ryuichiro Utsumi. Dos ancianos se mudan para pasar su vejez a una casa de las afueras de la gran ciudad y descubren con decepción que se han llevado todos los árboles de su jardín, menos un viejo y enorme olmo del Cáucaso –un árbol impresionante, que tiene un sistema de crecimiento ramificado, del que existe un maravilloso ejemplar en el Real Jardín Botánico de Madrid–.

Aquel árbol se convierte en el centro de la historia, porque todos los vecinos se quejan de la cantidad de hojas que suelta durante el otoño, y su defensa acaba por hermanar a los nuevos y viejos propietarios de la casa. El anterior habitante aparece porque quiere ver a su amigo, el árbol, y explica que “el olmo ya vivía aquí antes que nosotros”. En realidad, los intrusos, los que molestan al árbol, son los humanos, no al revés. “Odiar las hojas es olvidarnos de que estamos viviendo con la naturaleza. Es una actitud presuntuosa”, señala. Taniguchi utiliza todo su talento para acercarnos al árbol, para convertirlo en un ser inteligente y protector, para dibujarlo con todos sus matices, para hacernos comprender la profunda verdad de la naturaleza: que formamos parte de ella incluso cuando no queremos verlo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.