El otro Philip K. Dick

Una biografía del autor de '¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas?' indaga en su descenso a los infiernos y su obsesión por ser considerado un escritor "serio"

A finales de 1975, Philip K. Dick envió una copia de Science Fiction Studies, una revista académica que había dedicado un número entero a su obra, a Anne R. Dick, su tercera mujer. Llevaban exactamente una década separados. Habían tenido una hija, Laura. No se veían, pero hablaban a menudo por teléfono. Su relación era distantemente tormentosa. El ejemplar llegó sin más. A Anne le impresionó. Para entonces, Dick ya era una estrella, pero una que no dejaba de entrar y salir de los hospitales. Se había intentado suicidar al menos en cinco ocasiones. Con pastillas y cortes en las muñecas. No solo creía que la CIA y el FBI le perseguían, sino que, si pasabas el suficiente tiempo con él, se convencía de que ibas a matarle y te apuntaba con la escopeta y te echaba de casa.

Le pasó hasta con sus amigos menores de edad de la época en la que regentaba una narcocasa en San Rafael, un tiempo que describe bien el lisérgico y único biopic que se le ha dedicado: Your Name Here. En esta película, dirigida por Matthew Wilder, el actor Bill Pullman es un escritor que pasa el día escribiendo rodeado de jóvenes a los que no conoce. Ha montado una especie de comuna en casa. Todos están drogados todo el tiempo. Matthew Wilder se asomó al abismo del punto de no retorno de Dick. La época en la que se metía más de 100 pastillas de speed al día y pasaba dos semanas sin pegar ojo. Cuando Dick publicó Una mirada a la oscuridad, en 1977, le envió un ejemplar a su hija Laura, diciéndole que era una novela autobiográfica que describía “una época mala y triste de la vida de tu padre”.

En la novela —que también tuvo adaptación cinematográfica—, un policía se hace pasar por yonqui y convive con un puñado de otros yonquis en una casa de la que solo sale para verse desde fuera —ha instalado un escáner policial— y darse cuenta de qué manera las drogas se lo están comiendo. Dick consiguió esquivar el final de la historia —acaba con el cerebro frito, como un vegetal, recluido en un centro de rehabilitación ad aeternum—, pero quedó tocado para siempre. En realidad, durante esa época se produjo la explosión que conduciría a Valis, y al millón de palabras de la Exégesis. Llamaba a la policía tres veces al día y se obsesionaba con chicas de menos de 20 años con las que acababa casándose porque era, decían, “un monógamo en serie”.

“Te habrás fijado en que dicen que escribí mis mejores novelas a principios de los 60, cuando estaba casado contigo”, le dijo Dick a Anne cuando ésta le llamó para felicitarle por aquel número de Science Fiction Studies dedicado a su obra. Anne Rubenstein Dick se había casado con Dick en la época en la que Dick parecía un beatnik. Finales de los 50. Dick se había mudado a la minúscula Point Reyes Station con la que entonces era su segunda mujer, Kleo Apostolides. Anne, que acababa de quedarse viuda y tenía tres hijas, se acercó una noche a saludarles. Dick se enamoró perdidamente de ella. Al poco, el escritor empezó a pasar más tiempo en casa de Anne que en la suya propia. Se casaron en 1959. Al principio, todo fue estupendamente. Luego, la cosa se torció.

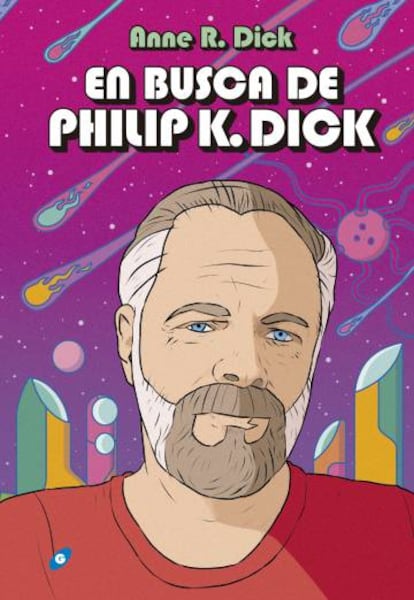

¿Por qué se torció? En busca de Philip K. Dick, la biografía que Anne R. Dick escribió en los 90 y acabó publicando en 2010 y que por fin puede leerse en español —gracias a Gigamesh—, arroja alguna que otra nada explícita hipótesis al respecto. Lo más probable, te dices después de leerla, es que Dick sufriera enormes crisis nerviosas cada vez que las cosas no salían como él quería —y así podríamos remontarnos hasta la muerte de su hermana gemela, al poco de nacer, de la que no dejó de sentirse culpable ni un solo día; su fantasma estaba siempre ahí, listo para recordarle que él nunca iba a estar a la altura de su incomparable existencia—, enormes crisis nerviosas de las que nunca era tratado y que empeoraron con el consumo de estupefacientes.

Pero ¿qué cosas no salieron como él quería en esa época? La principal, cuando aún era un joven y prometedor narrador que no creía estar escribiendo ciencia ficción —describía sus novelas como “rayanas en el surrealismo” y se consideraba un “escritor proletario”, apunta Anne—, es que no se le tomara en serio como escritor serio. “Por aquel entonces”, señala Anne, y se está refiriendo a la época —principios de los 60— en la que aún esperaba encontrar reseñas de sus libros en las secciones de crítica de Time y el New Yorker —cosa que no ocurrió hasta después de su muerte—, “Phil ni siquiera leía ciencia-ficción, a excepción de las novelas de Kurt Vonnegut”. Sus novelas favoritas eran la adorablemente absurda Miss Lonelyhearts, de Nathanael West, y el delirante coming of age de 1912 La olla de oro, de James Stephens.

“En realidad, quiero escribir novelas literarias”, le dijo un día a Anne. Anne le preguntó por qué no lo hacía. Él le dijo que por el dinero. Si dejaba de producir cuentos y novelas de ciencia-ficción, ¿de qué iban a vivir? Anne se prestó a invertir en aquella aventura la herencia de su marido muerto. Phil dio con la idea para Confesiones de un artista de mierda. Escribió la novela, una novela en cierto sentido beat, en la que el matrimonio protagonista tiene mucho del matrimonio que formaban Phil y Anne. La envió a Knopf. En Knopf le dijeron que era un buen material con el que empezar a trabajar. ¿Empezar a trabajar? Phil no quería cambiar nada. Su inseguridad le impidió dejarse ayudar. ¿Acaso no era buena la novela? ¿No la querían?

La hubiesen publicado si él se hubiese prestado a reescribir el último tercio, cuenta Anne, “para hacer más empático al personaje femenino”. La respuesta de Dick, pese a que el editor que le llamó comparó su estilo con el de Salinger, Roth y Mailer, fue que no podía hacerlo. La novela terminó publicándose en una editorial menor, muchos años después. Por el camino, otro sello se interesó por ella, y le ofreció volar a Nueva York para trabajar con una de sus editoras. Dijo que no. Le confesó a Anne que cuando le habían ofrecido escribir episodios de Captain Video también había dicho que no. Quería que le tomasen en serio pero no se daba una oportunidad ni siquiera cuando la oportunidad aparecía. Fue estando con Anne cuando escribió El hombre en el castillo y ganó el Hugo.

Utilizó como punto de partida la ucronía propuesta en Lo que el tiempo se llevó. La novela de Ward Moore presenta una realidad alternativa en la que el Sur ganó la guerra de Secesión. La novela marca la cima del Dick que precedió al Dick en el abismo. En ella aún no ha empezado a odiar a Anne. El año en que ganó el Hugo (1963) es también el año en que hizo estallar en pedazos su matrimonio. “Discutir se había convertido en su deporte favorito”, cuenta Anne. Phil la hizo ingresar en un psiquiátrico —entonces era algo habitual, cualquier tipo podía decidir que su esposa necesitaba tratamiento— porque empezó a creer que quería matarle.

“En realidad, quiero escribir novelas literarias”, le dijo un día a Anne. Anne le preguntó por qué no lo hacía. Él le dijo que por el dinero. Si dejaba de producir cuentos y novelas de ciencia ficción, ¿de qué iban a vivir?

En realidad, tal y como le confesó en una de las visitas, el que había empezado a perder la cabeza era él. Empezó a tomar calmantes, cuyos efectos contrarrestaba con otros medicamentos, y su ya inestable comportamiento se volvió aún más inestable. Escribía contra Anne. Las batallas entre bloques que se producen en sus novelas a partir de entonces son batallas matrimoniales. Empiezan a aparecer en sus novelas exmujeres crueles y despiadadas, que a menudo son el antagonista perfecto —como la de Los clanes de la luna alfana—, porque le fastidió perderla y se atacó atacándola. Pero de nada de esto habla Emmanuel Carrère en su supuesta biografía. En Yo estoy vivo y vosotros estáis muertos, Dick es un mártir acosado por sus muy dominantes parejas, no el tipo violento e inestable que siempre fue. El niño mimado de un matrimonio roto, ingenioso, encantador y asocial.

Se sabe que Dick fue al mismo instituto que Ursula K. Le Guin en Berkeley. Debieron verse por los pasillos, aunque a buen seguro Phil fue incapaz de levantar la vista. Ya entonces tenía miedo a cualquier cosa. Su padre era igual. No salía a comer fuera por miedo a atragantarse y morir. En una carta que Phil le escribió a su hija Laura tres años antes de morir, le confesó que no había sentido otra cosa en su vida que miedo y culpa. En esa misma carta le confesaba que la escritura le había agotado. No hacía referencia a la tienda de discos que había querido montar cuando, estando con Anne, decidió que estaba harto de escribir. No hacía otra cosa que buscar una salida. Sus propias experiencias extracorpóreas lo eran. Sus visiones, sus alucinaciones. Tenía que haber algo más.

En cualquier caso, lo que siguió a la ruptura con Anne fueron un montón de chicas, casi adolescentes (todas morenas, como su madre, sin la que no podía vivir pero a la que culpaba de todo), con las que fue incapaz de conectar. Como le dijo a Tess, su última mujer, su vida se había convertido en una novela de Philip K. Dick. En realidad, siempre lo fue, a excepción de los años que pasó con Anne, los años en que vio cómo podía haber sido su vida si la culpa le hubiera dejado hacer otra cosa que romper todo lo que tocaba. La sensación de que rompía todo lo que tocaba fue quizá la que acabó por volverle loco. La culpa y el miedo. Cuando nació su primera hija —tuvo dos más, otra niña y un niño—, le dijo a Anne que aquello reparaba en algún sentido lo de su hermana. Cuando tras una de sus últimas rupturas, creyó que no volvería a ver a Christopher —su hijo— intentó suicidarse otra vez. No podía soportarlo, pero no podía evitarlo. El otro Philip K. Dick también estaba roto.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.