El MoMA sienta en el diván a Louise Bourgeois

Las 300 piezas que se exhiben, principalmente grabados, dibujos y pinturas, arrojan nueva luz sobre su proceso creativo

“No soy estúpida. Solo soy infeliz”, escribió en 2007 Louise Bourgeois en una de sus impresiones, Oda a Eugénie Grandet, basada en la heroína creada por Honoré de Balzac. Tenía 96 años y moriría tres años después, pero el arte sanador de su alma herida, como todas las terapias, nunca acabó de darle de alta y llevarle a la felicidad. Precisamente, en esos últimos años de su vida, se descubrieron en el armario de su casa de Chelsea miles de cartas psicoanalíticas de su puño y letra que desvelaron que la artista había tenido una relación oculta con el diván desde 1951 hasta casi mediados de los sesenta, la época menos productiva de su vida. Se podría decir que había cambiado el arte confesional por la escritura de sueños y de angustias.

En esos textos se encontraba una nueva dimensión de su dolor. “Aquellas cartas eran algo muy, muy duro de leer. Aun conociéndola y estudiándola desde hacía décadas, la profundidad de su sufrimiento me sorprendió”, explicó la comisaria del Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA) Deborah Wye al presentar una nueva exposición dedicada a la artista que le marcó de por vida: Louise Bourgeois: An Unfolding Portrait (Un retrato que se despliega). Desde el 24 de septiembre hasta el 26 de enero de 2018, esta muestra drena las profundidades de su pantanosa vida. Desentierra sus sketches, sus dibujos, sus libros de tela y sus grabados buscando desglosar su proceso creativo, que era nada menos que la auscultación de su estado de ánimo. Una de sus célebres arañas gigantes, claro, preside el atrio del museo neoyorquino, pero el verdadero reclamo de la muestra está en el viaje menos espectacular pero más íntimo e hipnótico que provocan las 299 obras restantes.

Wye no es, como dijo el director del MoMA, Glenn D. Lowry, una comisaria cualquiera, sino que lo suyo es “una consagración vitalicia” a la obra de Bourgeois: ella fue la que allá por 1982 montó la primera retrospectiva dedicada a la artista en Estados Unidos. Ella fue la que la descubrió para la gran escena museística, la que midió y catalogó todos sus dibujos, grabados e impresiones y la que le convenció de que los donara al MoMA en 1990. Ella fue, finalmente, la que lidió con su difícil carácter, forjado capa sobre capa, año sobre año hasta casi el centenar, alrededor del trauma infantil causado por la aventura extramatrimonial que su padre tuvo ante sus ojos con la niñera.

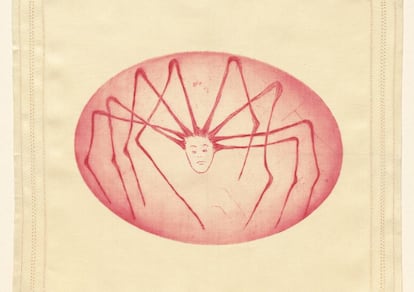

Bourgeois podía, según la comisaria, “ver una obra suya de los años 40 y retrotraerse al sentimiento que la produjo, retomarlo en ese mismo punto 50 años después y volver a crear sobre él”. “Enfrentarse a su obra es enfrentarse al dolor de una amiga y al valor de expresarlo sin ningún tipo de filtro”, añadió Lowry. Es por eso que esta exposición, aunque promete una nueva luz (o, más bien, una nueva sombra) sobre la obra de Bourgeois, lo hace abundando machaconamente en sus obsesiones troncales. Su intento por controlar el caos desde la espiral o desde las formas geométricas y arquitectónicas (“conforme la conciencia arquitectónica de las formas se incrementa, la conciencia psicológica del miedo se aminora”, decía) o su incorporación de las telas a su arte como jirones de su alma (“puedes recordar tu vida por la forma, el peso, el color y el olor de la ropa de tu armario”, aseguraba la hija de los dueños de una galería de tapices) está presente en esta exposición. También aparecen la feminidad y el erotismo afilados y punzantes (como en la escultura El arco de la histeria, de 1993), además de la naturaleza “como modo de comunicación”. Y por supuesto, caminan las ocho patas de su aracnofilia. Todo combinado en obras como La mujer espiral, de 2002, en sus libros de tela que juegan a inventar recuerdos (“tuve un flashback de algo que nunca existió”, dice en Oda al olvido, de 2004) o en el retrato sin título de uno de sus tres hijos en forma de escultura de un rascacielos realizada en los años 40, recién establecida en Nueva York, donde conoció a su marido, el historiador de arte Robert Goldwater.

Sin embargo, su primero tímida y luego devota relación con las impresiones –empezó en los años 40, pero explotó en el cambio de siglo– acabó propiciando algo de paz a la artista, que entendía esta técnica no como un simple método de reproducción, sino como toda una forma de creación, al que añadía capas de gouache, acuarela y lapicero. Aunque tenía una pequeña imprenta en el sótano de su casa, para sus trabajos de grandes dimensiones “tenía a su impresor de cabecera, Felix Halan (todavía en activo en el Lower East Side de Nueva York). Es un hombre muy dulce y, de hecho, cuando le pregunté si no había discutido mucho con ella durante sus 20 años de relación casi diaria, me dijo: ‘No tanto. Solo una vez’. Creo que eso era todo un récord”, concluyó Wye.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.