¿Por qué estaba feliz Bergman?

Los suecos parecen tristes o alejados, pero son cálidos aunque su risa se active tan solo cuando ya están frente a ti

Todo conspiraba para que ese día no estuviera feliz Ingmar Bergman, nevaba a mares, eran las doce de la mañana de una noche sin fin, Estocolmo parecía una carroza rusa perdida en Siberia y él tenía que conceder una entrevista en el Dramaten, su teatro, una hora con alguien a quien no conocía.

Al otro lado de la ecuación, el periodista deseaba que el artista de Gritos y susurros, que no resolvió su infancia y por tanto no resolvió su vida, dijera no, no quiero, y cerrara la puerta que abrió Gabi Gleichman, húngaro y sueco, entonces periodista y ahora, también, el autor de El elixir de la inmortalidad (Anagrama), en la que sigue el rastro europeo de Baruch Spinoza.

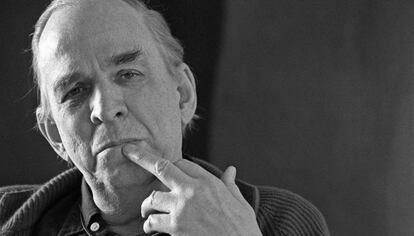

Los dos, alentados por Gleichmann, avanzaron desde caminos distintos a la misma dirección, y fatalmente se encontraron, en efecto, en un despacho austero del Dramaten; él era enorme, como un gigante nórdico, sonreía como si estuviera esperando la visita desde antes del alba, iba vestido con un pantalón verde, una camisa verde, un chaleco verde, como si viniera de cazar venados, y se agarraba al quicio de la puerta como si la estuviera fijando. Era él mismo la puerta entera, aquella madera simétrica que le daba a su rostro, a su cuerpo enorme, el aspecto de un cuadro recién pintado.

Los suecos parecen tristes o alejados, suecos del norte siempre, aunque sea verano y haga sol en Estocolmo; pero son cálidos en invierno y en verano, aunque su risa se active tan solo cuando ya están frente a ti, preguntándote de dónde eres, antes de que tú mismo desenfundes o rompas la timidez que da encontrarse con un astro así, autor de melancolías irresueltas y monumentos de silencio que se equiparan, en el siglo XX, a las metáforas rotas de Samuel Beckett.

Pero no son tristes, ni solitarios, ni ajenos; son hospitalarios en seguida, como si salieran de un cascarón de nieve y te estuvieran aguardando para darte paz. Olof Palme te abría el despacho como si te hubiera encontrado solo y desamparado en una calle del mundo o de Estocolmo; los Landelius (Nancy, Peter) buscaban en lo alto de su despensa cualquier lata que constituyera el centro de una cena improbable que sabía a Santa Lucía; los Malmeström (Tamara, Anna, Gofio, Oso) hacían comilonas en tu honor para que tú te las comieras en fotografías. Y Gleichmann era capaz de abrir la puerta de Bergman como si estuviera regalando aire, como si no le costara nada.

Y Bergman era este gigante que está en la puerta de su despacho en el Dramaten. En sus manos cabían todas tus manos y en su risa se diluían los gritos y los susurros, las fuentes de la edad que son sus películas. Como si, en efecto, estuviera habitado por todos sus personajes pero en ese momento quisiera dar a conocer, tan solo, el niño que fue. Estaba a punto de irse a la isla donde vivía, donde escribía o dibujaba sus películas, y eso, dijo, le otorgaba cierto sentimiento de reencuentro con las edades perdidas. “Pues volver es siempre regresar a otro”.

Tenía los ojos de Lorca, asombrados o tristes, sucesivamente, y la lengua vivaz, como si hubiera estado callado desde hace un siglo o más. “¿Usted tiene siempre esos ojos? ¿Por qué no se hace actor?” No era Bergman, en ese momento, un monstruo callado que se activara con tus palabras; era él quien te sonsacaba desde que te mostraba el mundo que se abría ante nosotros, Luis Magán, Gabi Gleichmann, el plumilla que iba a interrogarlo, muerto de miedo por no saber de dónde sacar las preguntas.

Sobre la mesa cálida, de caoba, cabe imaginar, había una cesta de frutas de la que sobresalía una manilla de plátanos de Canarias; quizá fue Gleichmann el que le sugirió el toque caribe de nuestras islas para decorar el centro de la estancia, por la procedencia del que iba a preguntarle, o simplemente fue el impulso de la memoria que todos los suecos de la segunda parte del siglo XX tienen de Canarias como tierra a la que fueron a tomar el sol para curarse los huesos. Lo cierto es que allí estaban los plátanos, al alcance sus manos de guitarrista, como el Eduardo Falú de las canciones tristes.

Desde que quiso saber del pasado de los ojos que lo miraban, ya no cesó de hablar, de cualquier cosa, de la infancia, de las imágenes, del cine, de Goya… Era un torrente feliz de palabras, un muchacho que tenía la maleta hecha para irse a una isla. Y como siempre pasa en las entrevistas, al principio le preguntamos por qué era tan reacio a hacer lo que íbamos a hacer, una entrevista.

--Sí, es una cuestión de principios. Cuando trabajé haciendo películas tenía que hacer muchas entrevistas y me presionaban para que participara más que nunca. Ahora quiero proteger mi privacidad y eso significa que se acabaron las entrevistas. Es muy difícil ver a alguien durante una hora. Te puedes encontrar con alguien que no te gusta y tienes que sentarte con ese alguien durante una hora. Lo que sale de allí son simples opiniones y malos entendidos. Si son míos, no hay problema, pero si vienen de otra persona sí.

--Como espectador español siempre tuve la sensación de que algún día usted iba a decir: “Ya no voy a hablar más”.

--Sí. Esto [la entrevista] es puro accidente. Ahora estoy alejado del mundo de las películas y soy un campesino. Solo quiero sentarme en mi mesa a escribir y leer.

Luego hablamos de la infancia y él dijo: “Soy un niño. Ya lo dije una vez: toda mi vida creativa proviene de mi niñez. Y emocionalmente soy un crío. La razón por la que a la gente le gusta lo que hago o hacía es porque soy un niño y les hablo como un niño”.

Desde que nos vimos pasaron más de dieciocho mil palabras; al final agarró las cámaras de Magán, nos juntó como si estuviera haciendo juegos malabares con las sombras del cuarto y nos hizo varias fotografías. Quería saber si habíamos estado cómodos y al irse nos abrazó como si nos hubiera necesitado. Por la noche llamó a Gabi Gleichmann para decirle que por la mañana, antes de vernos, sintió que ojalá quien iba a preguntarle le llamara para decirle que no habría entrevista, que le había surgido otro viaje o que la nieve lo había ahogado en Estocolmo. Es curioso, le dijo Gabi, a tu invitado le pasó lo mismo.

Fue uno de los encuentros más felices de esta vida de encuentros que es el periodismo. Bergman murió en verano, el 30 de julio de 2007. La noticia llegó al periodista a las islas Cíes, desierta como la isla que ansiaba aquel niño que nunca dejó de serlo y que nos recibió con risas y plátanos. Él había nacido el 14 de julio de 1918.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.