Cartas que daban la vida

Un estudio rastrea la correspondencia que se cruzaron los presos del franquismo y sus familias

“Es en las cartas donde se existe, mucho más que se existió en la vida, porque en ellas se sobrevive”. Quien escribió esto lo sabía por propia experiencia, el poeta Pedro Salinas, miembro de la Generación del 27, que se exilió a EE UU por la Guerra Civil. De lo que para los españoles encarcelados desde 1936 y durante el franquismo supuso escribir y recibir cartas de sus seres queridos —ya fuese para pedir comida o ropa, o como despedida para siempre—, se ocupa el minucioso estudio Cartas presas (editorial Marcial Pons), de la doctora en Historia Verónica Sierra Blas.

Esta profesora de la Universidad de Alcalá ha manejado miles de misivas que halló en archivos públicos y personales: epistolarios, autobiografías y diarios, tanto publicados como inéditos. De ellas analizó unas 1.500 de hombres y mujeres, mayores y jóvenes, analfabetos o cultos, que querían "combatir su soledad y preguntar a su pareja cómo estaba, cómo crecían los hijos y si se ocupaban de la casa", dice esta historiadora especializada en las comunicaciones escritas en la Edad Contemporánea. "Muchos historiadores, tradicionalmente, no han tenido en cuenta este tipo de documentos por su subjetividad. Yo creo, sin embargo, que tienen gran valor porque permiten construir la historia de los hombres y mujeres corrientes".

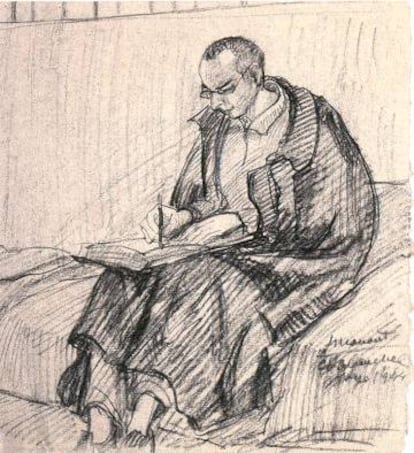

Tras la Guerra Civil, con la represión dentro y fuera de las prisiones, se creó "una comunidad carcelaria que abarcaba también a los familiares". "Las madres tenían que adoptar el rol paterno y trabajar fuera, y ocuparse de los trámites para intentar sacar a sus maridos de la cárcel. Yo las llamo las secretarias de las penas", explica Sierra (Guadalajara, 1978). Para poder empezar a escribir, los presos afrontaban una dificultad básica: las materiales, como conseguir papel y lápiz. Cartas presas recuerda que se utilizaron páginas arrancadas de libros y periódicos, trozos de cartones, papel higiénico, telas…

El siguiente paso para los que sabían leer y escribir —los iletrados tenían que recurrir a compañeros o a personal de la prisión— era esquivar la censura. “No había una legislación clara, y cada director de prisión actuaba según la situación de su centro. La censura decidía cuándo se podía escribir; los temas, que eran el estado de salud y poco más, y el formato". Sobre este último aspecto, subraya que, "en un 80%, la correspondencia carcelaria eran tarjetas postales que el preso o su familia compraban en el economato de la prisión". "La vigilancia era férrea, se censuraban muchas cartas, pero a ello se oponía la inventiva de los encarcelados, sobre todo a la hora de esconder las misivas".

Ansiedad y equívocos

De los muchos ejemplos que recoge Sierra, hay uno que demuestra la ansiedad con que se leían aquellas cartas, lo que daba lugar a equívocos: una toledana y dos de sus hijas estaban en la prisión de Amorebieta (Vizcaya), cuando recibieron una carta de su hijo pequeño cuya primera página acababa con la frase "padre ha muerto". La mujer arrugó la carta y se desesperó, pensando en sus pequeños huérfanos. Cuando recobró algo de calma, sus compañeras le animaron a que terminara la lectura, y al doblar la carta seguía: "Padre ha muerto un cerdo de catorce arrobas, hemos hecho la matanza…".

El estudio de Sierra se centra de 1939 a 1950, "los de mayor terror de la dictadura", aunque también incluye ejemplos de encarcelados por la República. Dedica un capítulo a las cartas de petición o súplica. "Eran las que rompían la intimidad porque entraban en lo público: se solicitaba atención médica, otras eran pliegos de descargo, o se pedía una reducción de condena o el indulto". Todas con un lenguaje de formulismos de respeto y deferencia al destinatario (“Muy señor mío y de toda consideración más distinguida”). De esa panoplia sobresalen las mandadas a Franco suplicando clemencia. Llegaron cientos, y también a su mujer y a su hija, como la de una niña de 12 años cuyo padre estaba sentenciado a muerte: “[…]el fin de rogarle, encarecidamente, interceda cerca de su papá, que todo lo puede, para que indulte al mío".

Cartas presas alcanza sus mayores dosis de emoción en su último apartado, el de las cartas en capilla, redactadas después de que al preso se le comunicaba que iba a ser ejecutado. "Se llamaban así porque, normalmente, se escribían en las capillas de las prisiones. Allí eran llevados los reos antes de morir para que confesasen sus pecados. Precisamente, la confesión era una premisa para poder redactarlas". Al leerlas sobrecoge la entereza y dignidad del condenado en ese último trago. "Era la despedida de sus seres queridos y la preparación para la muerte", explica Sierra, "también un autorretrato, sabían que era lo último que quedaba de ellos". El sentenciado Eusebio Garrido escribió a su mujer, en julio de 1940: "Ángeles, no llores, que yo estoy más tranquilo que nunca, y si no fíjate en mi letra". También había espacio para encargos mundanos: "Cristina […] El traje marrón de la boda para Emilio. El que me compraste para Pedro". Y, por encima de todo, brotaba la pena por la despedida: "Adiós, queridas hijas, hasta la eternidad…".

"De vacaciones entre nata y buñuelos"

Para evitar la censura en las cartas que los presos del franquismo enviaban a sus familias, lo mejor era no escribir algo que pudiera molestar a las autoridades de la prisión, pero hubo quien optó por mentir a sus hijos para que no sufrieran. El preso Josep Fortuny Torrens, encarcelado en León, hizo creer a su pequeño Pedro que estaba de vacaciones en un pueblo donde había "muchos dulces, plátanos, nata, churros, buñuelos y otros artículos de tu específico paladar". "Si alguna vez puedo ya te mandaré un paquete".

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.