Traidores y libertinos

En uno de sus más celebrados poemas, Annus Mirabilis, Philip Larkin sitúa el comienzo de la revolución sexual: “En 1963 (demasiado tarde para mí) / Entre el final de la prohibición del / Amante de Lady Chatterley / y el primer LP de los Beatles”.

Cascarrabias y descreído, Larkin olvidó otro hecho transcendental de 1963: el caso Profumo. Un cóctel intoxicante de sexo clandestino, espionaje, perjurio e hipocresía en las alturas que llevó a los lectores de periódicos la confirmación de que existían dos varas de medir. Que la cúpula social se permitía modos depravados, abusando de las pobres chicas que caían en sus garras.

Se rompió el discurso triunfal de los conservadores —“¡nunca habéis vivido mejor!”— al presentarlos como fariseos lúbricos y torpes, nada preparados para timonear una nación en tiempos de cambio vertiginoso. Al año siguiente, fueron barridos por los laboristas de Harold Wilson, que se esforzó en fotografiarse al lado de los Beatles y vendió la burra de un Reino Unido preparado para “el calor blanco de la tecnología”.

Un nuevo libro relativiza los tópicos sobre el terremoto causado por la breve infidelidad de John Profumo. En An english affair, el historiador Richard Davenport-Hines recuerda que, a pesar de que ejerciera como ministro de la Guerra, Profumo ni siquiera formaba parte del gabinete de Harold Macmillan. Si los soviéticos querían secretos militares, deberían haber tentado a su superior, el ministro de Defensa.

El ‘caso Profumo’ combinó sexo clandestino, espionaje, perjurio e hipocresía en las alturas

No hubo una “trampa de miel”, en la expresión popularizada por John Le Carré. Yevgeny Ivanov, agregado naval de la Embajada soviética, dedicado al espionaje, despreciaba la capacidad intelectual de Christine Keeler, cuyos favores compartió con Profumo.

Ella y su amigo Stephen Ward son los personajes centrales del asunto. Ward, osteópata de la buena sociedad londinense, se creía un Pigmalión: su especialidad eran las “gatas de callejón”, a las que enseñaba buenos modales para que encajaran entre sus ilustres amigos. Podía ser confundido con un proxeneta —de hecho, fue condenado por vivir de “ganancias inmorales”— pero, en realidad, derrochaba ingresos y energías en ayudar a las chicas en su ascensión.

Christine parece la más contemporánea de todos los actores. Hoy triunfaría en la televisión basura y haría apariciones en discotecas. En 1963, sin embargo, horrorizaba a los bienpensantes. Madre soltera (aunque su criatura no sobrevivió), se bandeaba por Londres como showgirl y prostituta ocasional. Atraída por los hombres de color, llamó la atención de dos tipos duros jamaicanos. Eran sus proveedores de marihuana caribeña y aspiraban a negociar con sus encantos.

Hubo peleas entre los pretendientes. Hasta que uno de ellos tiró de gatillo y quebró la calma del barrio plácido donde residía el doctor Ward. La consiguiente investigación policial abrió la caza. Davenport-Hines hace un retrato nada amable del periodismo inglés de 1963, dirigido por hombres vanidosos que deseaban saldar cuentas con el gobierno Macmillan.

La prensa alimentó la tormenta perfecta, pagando buenas cantidades a Christine por sus cambiantes historias. Para mantenerla callada, la mandaban de vacaciones al Mediterráneo. Unos llamativos semidesnudos remacharon su impacto. Lo extraordinario es que esas fotos, esas confesiones, taparon lo que realmente constituía la Gran Historia de 1963: la fuga a Moscú de Kim Philby, el más letal de aquellos agentes comunistas conocidos como “los cinco de Cambridge”.

La manera en que, efectivamente, se permitió la huida de Kilby más la discreción con que se tapó al llamado Cuarto Hombre, el experto en arte Anthony Blunt, confirmó que el establishment se regía por reglas propias. Su dudosa autoridad moral se esfumó aún más con el caso Profumo.

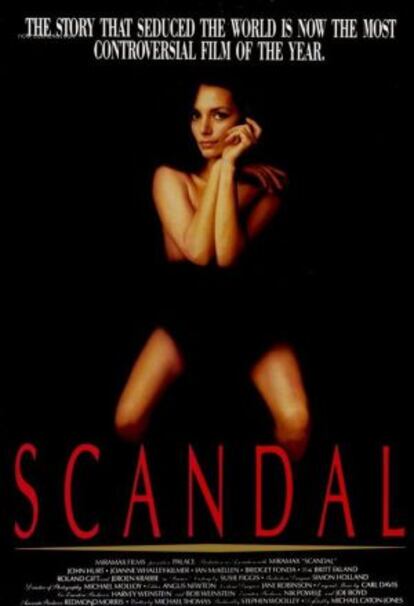

Supongo que no es necesario detallar el desenlace. Profumo pasó el resto de su vida expiando aquel mes de pecado con obras caritativas. Stephen Ward se suicidó mientras llegaba su veredicto. Christine ha contado diferentes versiones de lo ocurrido en media docena de libros; quedó inmortalizada en Scandal, la película de 1989 que incluía el sublime Nothing has been proved, en la dolorida voz de Dusty Springfield. Ha alcanzado estatus de icono de los sesenta: hasta la silla en la que posó desnuda para Lewis Morley se exhibe ahora en el Victoria and Albert Museum. Típicamente, también el mueble es mentira: se trata de un plagio, una imitación de un modelo danés.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.