El sol salió por el Oeste

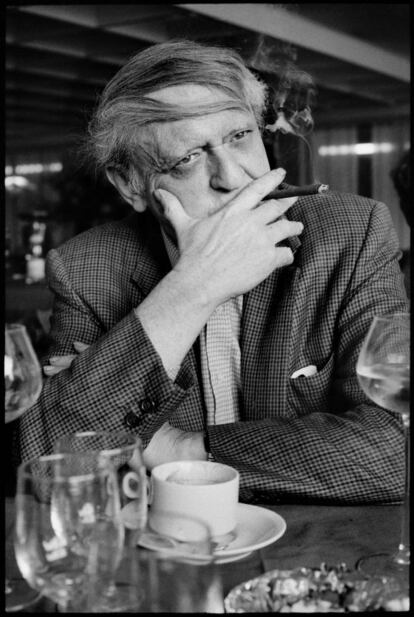

Anthony Burgess descubrió en el lenguaje un espectáculo dramático, musical, cómico, acrobático, arriesgado y fantástico

Anthony Burgess copió el principio de sus memorias o confesiones (también imitó a Rousseau) de las primeras líneas de Goldfinger: no está como James Bond en el aeropuerto de Miami, sino en un hotel neoyorquino esperando la hora de ir al aeropuerto, y no piensa en la vida y en la muerte como el agente 007, sino sólo en la muerte, para hablar largamente de la vida. Pero los novelistas, advierte el novelista Burgess, son gente sin interés: han vertido su vida interior en lo ya publicado y su vida exterior se limita a sentarse a escribir. Mucho más atractiva es la vida de un taxista. ¿Por qué insiste uno entonces y sigue escribiendo? Por dinero. Y en ese momento Burgess confiesa una razón más íntima: “La esperanza sin esperanza de dominar por fin el idioma, ese enemigo intratable”.

Por agonía verbal y dinero escribió toda su vida como una fábrica, con verdadera prisa ante la muerte. A sus cuarenta y dos años, en 1959, después de cuatro lustros entre el ejército y el servicio colonial británico, profesor de idiomas en Gibraltar, Malasia y Borneo, el aburrimiento inmenso lo derribó en mitad de una clase. Le diagnosticaron un tumor cerebral. Decidió convertirse en escritor profesional para dejarle algo de herencia a su mujer, y escribió cinco novelas y media en el año que los médicos le dieron de vida. La muerte es el motor de la literatura. La segunda frase de sus confesiones —“Cogidos como estamos entre dos eternidades de ocio, no hay excusa para permanecer ociosos ahora”— es menos dramática y más sombría que su modelo nabokoviano: “Nuestra existencia sólo es una rendija de luz entre dos eternidades de oscuridad”.

No se murió, pero una de las cinco novelas y media con vocación de póstumas se llamó La naranja mecánica. Luego escribió otras treinta novelas, y estudios sobre la lengua y la literatura inglesa, e hizo música, y un musical sobre el Ulysses de Joyce, y traducciones, guiones, biografías, miles de artículos. Temeroso de las pesadillas, nunca quería acostarse. Escribía tanto que necesitaba más de una firma. Su segunda mujer, la traductora italiana Liliana Macellari, lo conoció cuando en 1962 felicitó a los dos escritores ingleses que más le habían interesado ese año: el autor de A Clockwork Orange, Burgess, y el de Inside Mr Enderby, Joseph Kell: los dos eran Anthony Burgess. Ávido y confeso lector de novelones de amores y crímenes, su literatura parecía envidiar el exhibicionismo sentimental y megalómano de las orquestas románticas y las películas de Hollywood con grandes personajes históricos como Napoleón, Moisés, Jesucristo, Shakespeare. O él mismo.

Lo esencial era divertir al público. Burgess descubrió en el lenguaje un espectáculo dramático, musical, cómico, acrobático, arriesgado y fantástico. Manipulaba sus sonidos como esos músicos que alteran los pianos para extraerles posibilidades imprevisibles. No le bastaba el idioma materno, ni los muchos más que conocía, e inventó lenguas pasadas y futuras: el ulam de los neandertales de la película En busca del fuego, y el nadsat de los drugos en La naranja mecánica, ciencia-ficción sobre la facultad humana, don divino, de elegir entre el mal y el bien. Católico carnal, retrógrado paradójico, Burgess parecía compartir el criterio del criminal quinceañero de su novela famosa: “La maldad pertenece a la personalidad (…) El gobierno, los jueces, la iglesia y la escuela no permiten el mal porque no permiten la personalidad”.

Cuanto más ambicioso era, con mayor condescendencia lo trataban los críticos, que, en sus momentos de máxima generosidad, le atribuyeron fracasos gloriosos. Fue un escritor horrorshow, palabra que, en nadsat, expresa a la vez horror y admiración. A pesar de su gusto por las cataratas de palabras y las novelas de mil páginas, compuso el relato de ciencia ficción más breve que conozco: “Ese día el sol salió por el Oeste”. Esas pocas sílabas plantean una meditación sobre la literatura y la verdad. No funcionarían como relato si hubieran dicho la verdad, lo obvio: el sol salió por el Este.

Justo Navarro (Granada, 1953) ha publicado recientemente El espía (Anagrama. 224 páginas. 18 euros; electrónico: 13,99).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.