El CSIC limpia las huellas franquistas de sus pasillos y pone rostro a 500 represaliados tras su fundación en 1939

El mayor organismo de ciencia de España nació de la destrucción de la Junta para Ampliación de Estudios, culpada de “desarraigar del alma española la fe de Cristo”

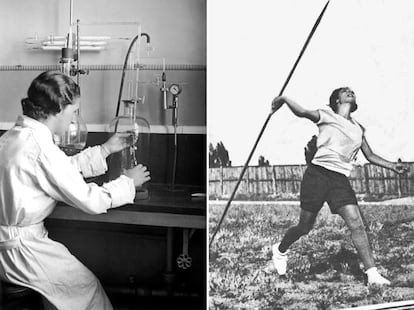

Uno de los mayores símbolos del fanatismo franquista permanece indemne en el número 125 de la madrileña calle Serrano. Aquí se alzaba el Auditórium de la Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas (JAE), un templo de la cultura por el que pasaron figuras como la física Marie Curie y el poeta Federico García Lorca. Tras ganar la Guerra Civil en 1939, el dictador Francisco Franco decidió disolver la JAE y fundar sobre sus cenizas el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con una misión: “Hay que imponer al orden de la cultura las ideas esenciales que han inspirado nuestro Glorioso Movimiento”. Sobre el auditorio, se construyó la Iglesia del Espíritu Santo, entregada al Opus Dei. Una nueva investigación revela ahora la magnitud de la represión desatada contra la institución científica republicana: la dictadura ejecutó procesos de depuración contra al menos 498 personas vinculadas administrativamente a la JAE, como Carmen Herrero Ayllón, química y campeona española de lanzamiento de jabalina en 1930.

La historiadora Ana Romero de Pablos, coautora del estudio, explica que el CSIC ―el mayor organismo de ciencia de España― tenía “pendiente” hacer esta revisión exhaustiva de su propia historia. En las últimas décadas incluso se han dado pasos en dirección contraria. El 25 de febrero de 2000, el entonces presidente del CSIC, el microbiólogo César Nombela, que se definía a sí mismo como “un científico cristiano” y era un inflexible antiabortista, firmó un convenio con el Arzobispado de Madrid para ceder por otros 69 años el uso gratuito de la Iglesia del Espíritu Santo, un edificio que en realidad es propiedad de la institución científica.

La actual presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, impulsó desde su nombramiento en 2022 una limpieza de todas las huellas franquistas, para cumplir la Ley de Memoria Democrática. Cuenta que, tras tomar posesión de su cargo, caminaba cada día por pasillos llenos de homenajes a personajes de la dictadura. En abril de 2023, ordenó la retirada del retrato del primer presidente del CSIC, José Ibáñez Martín, por haber participado en “acciones represivas” durante las casi tres décadas que estuvo en el cargo. “Queremos una ciencia católica”, proclamó en 1940 el propio Ibáñez Martín ante el dictador. “Pedimos, pues, a Dios, soberano poseedor de la ciencia esencial, independiente, intuitiva, una, infinita e infalible, que envíe sobre España su Santo Espíritu […] y nos regale el don de la ciencia verdadera y eterna”, afirmó el presidente del CSIC, que también era ministro de Educación Nacional de Franco.

La nueva investigación, denominada Ciencia, Depuración y Memoria, ha rebuscado en los archivos para intentar poner rostro a todos los depurados de la JAE. A todos, también a los “bedeles y mujeres de la limpieza”, según recalcó Ana Romero de Pablos el 3 de noviembre en una mesa redonda organizada en el Ateneo de Madrid. “En el CSIC todavía siguen presentes muchas huellas de su origen franquista, que décadas de democracia no han conseguido borrar. En cambio, sabemos que durante el franquismo sí fueron borrados muchos de los registros que contenían y visibilizaban los trabajos y las personas que participaron en la JAE”, declaró Romero de Pablos, del Instituto de Filosofía del CSIC.

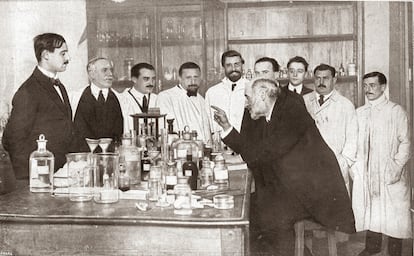

La Junta para Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas se creó en 1907, en pleno entusiasmo nacional tras el Nobel de Medicina ganado un año antes por Santiago Ramón y Cajal, cartógrafo del cerebro humano. La nueva institución, nacida “para seguir de cerca el movimiento científico y pedagógico de las naciones más cultas”, se dedicó durante tres décadas, con el propio Cajal como presidente vitalicio, a pagar estancias de científicos españoles en el extranjero. En su seno, además, crecieron las entidades responsables de la llamada Edad de Plata, como el Instituto Cajal y la Residencia de Estudiantes, en la que estaba el imponente Auditórium reconvertido en 1942 en una iglesia del Opus Dei.

Las historiadoras Ana Romero de Pablos, Irene Mendoza y María Jesús Santesmases llevan dos años buceando en los archivos y, a petición de EL PAÍS, adelantan cuatro casos de represaliados. El médico Juan Miguel Herrera Bollo tenía 27 años cuando ingresó como ayudante en 1933 en el Instituto Cajal, en Madrid. Durante la Guerra Civil, se incorporó al Ejército Popular de la República como doctor destinado en un hospital militar madrileño. “La depuración franquista lo sancionó con la separación definitiva de su puesto de trabajo”, recuerda Romero de Pablos. El médico, encarcelado en la prisión provincial de Madrid, fue condenado a muerte por supuestos delitos de sangre, pero finalmente fue absuelto en 1944. Señalado injustamente como un criminal, emprendió el camino del exilio y se asentó en un instituto de neurocirugía de Panamá. Las nuevas autoridades expulsaron a más del 40% de los científicos vinculados a la JAE, según un estudio previo de los historiadores Antonio Francisco Canales y Amparo Gómez.

Depuraciones y revanchismo

Romero de Pablos destaca que “el sistema depurador se caracterizó por un altísimo grado de arbitrariedad”, con sanciones marcadas a menudo por un simple revanchismo personal. “El régimen franquista buscaba eliminar de la vida pública a toda persona identificada con la República, el liberalismo, el laicismo, el socialismo o cualquier forma de pensamiento que cuestionara el nacionalcatolicismo”, señala la historiadora. “Se trataba de una justicia diseñada no para discernir culpabilidades reales, sino para imponer un orden político y moral excluyente”, añade. Tras la Guerra Civil, personas que no habían hecho absolutamente nada malo se veían envueltas en los temibles procesos de depuración, como Carmen Herrero Ayllón, pionera de la química y del deporte femenino en España.

Herrero Ayllón, licenciada en 1933 en Madrid, entró a trabajar en el Instituto Nacional de Física y Química de la JAE. Cuando era estudiante, había establecido el récord femenino español de lanzamiento de jabalina, con una distancia de 26 metros y medio. Tras la victoria franquista, sufrió un kafkiano proceso de depuración que culminó sin sanción en mayo de 1940. Su vida ya no sería la misma, según detalla Irene Mendoza, también historiadora del Instituto de Filosofía del CSIC. “Aunque Carmen Herrero Ayllón pudo reincorporarse, su trayectoria profesional terminó orientándose hacia la docencia más que hacia la investigación, algo que también ocurrió en otros casos de mujeres de la época”, apunta.

Aquel Instituto Nacional de Física y Química fue renombrado como Instituto Rocasolano, en homenaje a Antonio de Gregorio Rocasolano, precisamente el director de la Comisión Nacional de Depuración del Personal Universitario. El nombre del represor se mantuvo hasta el 28 de abril de 2023, cuando la presidenta del CSIC ordenó denominarlo Instituto de Química-Física Blas Cabrera, en honor al físico canario, una eminencia internacional en el campo del magnetismo, que también fue depurado por el franquismo y falleció en el exilio en México.

Las historiadoras recuerdan los casos de exilio interior, como el de José Miguel Sacristán, un psiquiatra que participó en los análisis de Hildegart Rodríguez, la célebre niña prodigio asesinada por su propia madre en 1933, a los 18 años. El investigador había dirigido el Laboratorio de Química Fisiológica de la JAE y el Manicomio de Mujeres de Ciempozuelos, pero durante la Guerra Civil le tocó ejercer de médico en un hospital militar republicano. Tras la victoria franquista, un primer proceso de depuración le impidió regresar a su puesto de trabajo y un segundo expediente le prohibió ejercer la medicina, acusado, entre otras cosas, de haber firmado el manifiesto del socialista Juan Negrín, un fisiólogo formado en la JAE que fue presidente del Consejo de Ministros de la República hasta el final de la Guerra Civil. Expulsado de la vida pública, Sacristán tuvo que ganarse la vida como traductor y ejerciendo la medicina en su consulta privada, recuerdan las historiadoras.

“La depuración se convirtió en una herramienta esencial para la configuración del nuevo Estado. No se trató de una actuación puntual o excepcional, sino de una política continuada en el tiempo”, subraya Romero de Pablos. “La depuración franquista, que comenzó en el 36, estructuró y condicionó en algunos casos la vida pública, educativa y científica española hasta los años setenta”, expone. En algunos casos, como el del jurista ovetense Ramón Prieto Bances, el castigo era un traslado forzoso. Catedrático en la Universidad de Oviedo y católico piadoso, había sido muy brevemente secretario de la JAE y ministro de Instrucción Pública. Se tuvo que mudar a Santiago de Compostela.

El historiador Leoncio López-Ocón menciona la damnatio memoriae, la condena decretada por el Senado de la antigua Roma que obligaba a borrar cualquier vestigio de un enemigo: monumentos, inscripciones, incluso el uso de su nombre. “No es muy acertado manifestar que el CSIC es heredero de la JAE. El CSIC llevó a cabo una deliberada damnatio memoriae sobre la JAE”, proclamó en el acto del Ateneo López-Ocón, del Instituto de Historia del CSIC.

El investigador recuerda que, tras la Guerra Civil, el primer director del Instituto Cajal fue el médico Enrique Suñer, autor del panfleto Los intelectuales y la tragedia española (1938). En sus páginas, definía la JAE como una “empresa maléfica” formada por “los enemigos de la Patria, de la Religión”. Suñer instaba a “eliminar de nuestro suelo patrio a los culpables” de la “infernal labor antipatriótica que, por serlo, pretendía desarraigar del alma española la fe de Cristo”. El arquitecto del Opus Dei que transformó el auditorio en la Iglesia del Espíritu Santo, Miguel Fisac, escribió en la memoria del proyecto: “Si de las basílicas romanas surgieron las primitivas iglesias cristianas, por qué de un teatro o cine, en donde se pensaba ir ensuciando y envenenando, con achaques de cultura y de arte, a la juventud española, no puede surgir un oratorio, una pequeña iglesia para que sea el Espíritu Santo el verdadero orientador de esta nueva juventud de España”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.