Las reglas del fuego

De actualidad por los recientes incendios, es uno de los grandes símbolos de la cultura universal. Entre Prometeo y el cambio climático, el fuego ocupa una parte fundamental en la cosmología, la filosofía y la antropología. También la literatura, el arte y el cine han contribuido a acrecentar su dimensión mítica

Dicen los que lo tratan —bomberos, pirotécnicos y alquimistas— que el fuego tiene su propia ley, que su voluntad es inquebrantable (él, que quebranta todas las cosas), y que se apaga cuando él lo decide. El fuego desatado carece de circunstancia, él mismo se la crea, desde sus incontables máscaras. De ellas nos interesan tres. La cosmológica: el fuego como energía del origen y administrador de la evolución. La antropológica, donde el fuego, como la guerra, representa la ansiedad por el estado opuesto (el pobre quiere ser rico; el esclavo, libre; el príncipe, mendigo). Y la filosófica, el fuego como antorcha de la percepción, furor por el conocimiento y lugar de encuentro de los opuestos.

Dicen los diccionarios que el fuego es el desprendimiento de calor por la combustión de un cuerpo. Dicen los poetas que ardemos en palabras incomprensibles. El fuego es el rostro que hay detrás de la pasión y la ira, del ardor del asceta y el entusiasmo del místico. El fuego, como todo aquello que ignoramos, se nos escapa entre los dedos de las definiciones y, como el amor o la libertad, está poblado de metáforas. El fuego es grito de guerra (¡fuego!) y de paz (¡alto el fuego!). Hay un fuego oxidante y otro reductor. Leibniz decía que el purgatorio es una especie de baño María. El fuego tiene flancos como los ejércitos. Debe ser lento en la carrillada y vivo en el arroz. Hay un fuego eléctrico de San Telmo (yo lo he visto) que se despierta en los mástiles tras la tempestad. Hay también, cómo no, fuegos fatuos (putrefactos) y hogueras de vanidades. Hay fuegos de artificio, verdes y azules. Hay un fuego portátil, en la espingarda y el arcabuz, antecedentes del fusil y la bomba.

Los indoeuropeos adoramos el fuego. En la India se cultivan fuegos que no se han extinguido en milenios, custodiados por devotas familias de brahmanes. Los persas mantienen el fuego perpetuo de Ahura Mazda. Los griegos veneran a Hefestos, un dios menor, maltrecho y cojo, pero prefieren a Prometeo, que robó el fuego a los dioses. En Roma lo mantienen las vestales. Los gnósticos consideraban que el mundo es corrupto, pero hay una llama pura y viva en los corazones que debe protegerse de la hedionda naturaleza, y que se libera mediante el ascetismo o la orgía. Las selvas de la India y los desiertos de Egipto estuvieron llenos de estos atletas del espíritu que trataban de separar esa llama del cuerpo.

El culto al fuego se mantiene hoy día. El vaquero cauteriza sus heridas con el fuego y con él estampa sus reses. La guerra de Ucrania es el último ejemplo. Los herederos de Vulcano son ahora traficantes de armas e instituciones respetables que se alimentan de la voracidad de los tiranos, a los que hábilmente inflaman.

El fuego y la nube son dos ilustraciones precisas del devenir. No sabemos lo que son porque nunca están quietos. El primero guarda las distancias, la segunda nos engulle y llega un momento en que no sabemos si estamos dentro o fuera. Cuando el fuego se comporta como nube, nos adentramos en el chamanismo. Todos somos fuego o nube y nada hay en nosotros que no cambie, salvo una cosa, según los filósofos hindúes, el saberse ser.

Los primeros restos arqueológicos de uso del fuego proceden del hombre de Pekín

Se desconoce el origen del fuego. Parece ser que los primeros restos arqueológicos del uso del fuego proceden del hombre de Pekín. Para Heráclito, el fuego es la sustancia primordial (frente al agua, más femenina, de Tales de Mileto, o el viento, igual de impetuoso, de Anaximandro). Los tres son metáforas precisas de lo que percibe y siente, que la Edad Moderna, capitaneada por un francés, decidió descartar. Según un poema alquímico, todo el cosmos es un horno. La vida como proceso de purificación. El fuego extrae lo mejor de la materia y lo eleva a las alturas. “El mundo es fuego”, dice una antigua upanishad. “El sol es la leña, sus rayos el humo, el día la llama, la luna el rescoldo y las constelaciones las chispas”. El pulso del corazón, que sostiene la vida, se consume a fuego lento con el fuelle de la respiración.

El fuego ha existido siempre y siempre existirá. Para muchas cosmogonías antiguas, el fuego no es solo un símbolo, sino también la fuerza esencial del cosmos, la mutación recíproca de los opuestos y el factor que regula las etapas de la evolución. El fuego es la espada y la balanza. Destruye y equilibra. Desde el fuego primordial del Big Bang hasta la formación de las estrellas (que, como decía Whitehead, crean huertos de valores). Cada estrella es una cámara de combustión donde se cuece la materia de la vida. Esa transformación es el aliento de la estrella. Sin ella, perdería el equilibrio y colapsaría debido a la gravedad.

Todo esto lo entendemos bien. Pero hay una idea que hemos perdido. El fuego es inteligente, y el alma, ígnea. El alma exhala como el fuego, despide gases y olores como suspiros y quejas, se angustia, se afana. Quemar, soplar y respirar quizá sean la misma cosa. La vida es un lento proceso de combustión. Nos entregamos a la muerte mediante la respiración. Paracelso lo expresa así: “Si digo que no puedo arder es como si digo que no puedo vivir”.

La fascinación ígnea de Heráclito le hace sospechar que el fuego piensa, que toma decisiones, como las plantas o los vertebrados. Y no solo eso, que dirige los destinos del mundo. “A todas las cosas timonea el rayo”, arma punitiva de Zeus e Indra. Como los budistas, postula el retorno cíclico del cosmos al fuego universal, conflagraciones periódicas que dejan un resto inmaterial de sentido y hacen posible la renovación del orden cósmico. El fuego tiene una función administrativa. La periódica regeneración y disolución del universo. La idea está en Anaximandro, Empédocles e incluso en Platón. El Timeo asocia la maravillosa juventud con esa periódica renovación: “Los griegos tenéis almas de jóvenes y carecéis de conocimientos encanecidos por el tiempo. Esto se debe a que tuvieron y tendrán lugar muchas destrucciones de los hombres, las más grandes por fuego y agua, pero también otras menores por otras causas”. Un motivo extensible a los mitos del transhumanismo. Sin muerte no hay renovación, sin ella no es posible la espontaneidad y la inocencia del niño. El olvido que es la muerte hace posible la frescura y la vitalidad.

Otra idea que hemos perdido es que los semejantes se atraen y que el mundo entero depende de este sistema de correspondencias. Hay un fuego interior que se prende por el fuego exterior. En un universo pulsante, el sol late al unísono del corazón. La percepción es una linterna, una antorcha de fuego avivada por el corazón. El mito da cuenta de esas correspondencias y, como decía Salustio, somos nosotros los que vivimos dentro de los mitos, no los mitos dentro de nosotros.

Para los chinos la madera es uno de los elementos. El dios hindú del fuego nace de la madera. Donde hay árboles hay fuego encapsulado. Los desiertos no arden. Hay un fuego latente en la madera que se libera con la fricción de dos ramas. Un árbol tocado por un rayo tiene doble carga de fuego. La madera, además, puede suministrar energía al sol. En el mito de la rama dorada, el muérdago, crecido al abrigo del roble, se utiliza para encender el sol. Su color amarillo representa el espíritu del roble deshojado. El muérdago se recoge en San Juan y en Navidad, los solsticios de verano e invierno, y mediante una serie de ritos se abastece al sol de fuego nuevo.

El brahmán hace una ofrenda de leche al fuego cada mañana, poco antes de la salida del sol. Hacerlo significa aceptar que aquello que aparece desaparece, y que su desaparición añade algo al ámbito de lo invisible. Desde los tiempos védicos se celebra a la diosa del Alba, el fulgor del relámpago y las lenguas de fuego sobre el altar. Símbolos todos ellos de la confianza en que la luz vencerá a la oscuridad. Posteriormente, el fuego del altar se desplazará al ardor interno del asceta y la búsqueda de la energía psíquica. Ya no se lucha contra los carros enemigos, sino contra las propias pasiones. La vía del humo, que es la vía del poder terrenal, se abandona para seguir la vía del fuego, que ambiciona un poder trascendente, más allá del sol. Según una doctrina tántrica, la verdad última consiste en la penetración de la energía masculina en la femenina, del espíritu (purusa-śiva) y la naturaleza (prakriti-śakti). El espíritu es un triángulo invertido, la naturaleza un triángulo erguido. El yantra hindú coincide con la estrella de David, símbolo de los judíos, y con el hexagrama hermético (el sello de Salomón). En la cópula primordial, el sol es tórrido y seco, la luna fría y húmeda. El espíritu (el varón) disuelve el cuerpo y lo ablanda. El cuerpo (la hembra) fija el espíritu.

Occidente vive hoy en el mito de la ciencia. Ese mito se compone de tres relatos: la ciencia es una, la ciencia es benevolente y democrática, y la ciencia progresa (descubre cosas que estaban ahí, no las crea). Ese mito moderno conjuga dos mitos antiguos que han marcado nuestra historia. El primero es el mito bíblico de la Caída en el Jardín del Edén. El segundo el mito trágico y heroico de Prometeo. El momento clave del primer mito ocurre poco antes de la desobediencia. Tras crear a Adán y Eva, Yahveh proclama: “Sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y someterla. Mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que serpea sobre la tierra”.

Frente a los dioses, Prometeo da a los hombres la posibilidad de someter la tierra, que ahora arde

El mandato de someter la tierra se ha cumplido. Ahora el planeta arde. El fuego es civilización y es guerra. Equilibrar ambos es el desafío de las culturas. Frente a los dioses, Prometeo toma el lado de los hombres, los instruye en la ciencia de las estrellas, la escritura, la agricultura, la metalurgia y la medicina. Cambia el relato. En verdad, es el hombre el que ha creado a los dioses. El poder que creó el universo palpita ahora en nuestros corazones. Nada queda de la humilde piedad de Job, pero el ser humano asume la misión de someter a la tierra, ignorando que sin ella no puede salvarse.

El interior de la Tierra es magma, como un cuerpo regado por la lava subterránea de la sangre. Durante un viaje a Sicilia, Athanasius Kircher presenció una erupción volcánica. De regreso, al pasar por Nápoles, subió al Vesubio para comprobar si existía una comunicación subterránea con el Etna. El cráter, iluminado por el fuego, desprendía un olor insoportable a azufre y alquitrán. Kircher pensaba que estaba a las puertas del infierno. A la madrugada siguiente, descendió colgado de una soga. La fragua subterránea le confirmó que el corazón de la Tierra está hecho de fuego y que los volcanes son válvulas de escape, orificios por donde el planeta respira y estornuda. En las entrañas de la madre Tierra se gesta la maduración de los metales. Goethe recoge el guante y le dice a Eckermann: “Me imagino la tierra con su aura vaporosa como la eterna aspiración y espiración de un magno ser viviente”. Se sitúa en la tradición hermética y platónica. Los astros y los planetas son seres, animados por un sistema arterial de canales y lava. Una idea que recoge la hipótesis Gaia de Lovelock. El planeta azul se comporta como un organismo viviente. El conjunto de todos los seres es un gran organismo capaz de controlar su propia evolución mediante la homeostasis (la autorregulación de su composición y estructura). Un ser que ha aprendido, mediante la prueba y el error, a adaptar el entorno a sus necesidades, como hacen el resto de los seres vivos.

El fuego de hoy, tan devastador y trágico, quizá sea parte de esa autorregulación. El cambio climático, el tema filosófico más candente, pide nuevas líneas de investigación. Es importante entender que Gaia es una hipótesis, no una teoría. Los seres humanos vivimos dentro de Gaia como bacterias en los intestinos. Somos hijos de Gaia y ningún otro planeta podrá albergarnos libres (solo enlatados). Los tecnobillonarios deberían saberlo. La magia, hermana bastarda de la ciencia, fuerza a la naturaleza a que la obedezca. Pero hay otras vías, otras formas de seducción. La civilización es el triunfo de la persuasión sobre la fuerza (Platón). El fuego que nos consume es nuestro propio fuego interno, como individuos y como civilización.

De Troya a Galicia

Planeta en llamas. Hace dos años, en plena pandemia, cuando el apocalipsis tenía otro rostro, se publicó en España —en versión de Victoria Eugenia Gordo del Rey para Galaxia Gutenberg— esta “historia del fuego a través del tiempo”, obra de Andrew C. Scott. Mezclando erudición y tensión narrativa —viaja a los escenarios de grandes incendios—, el catedrático de Geología de la Universidad de Londres nos cuenta que el fuego hizo su aparición en la Tierra hace 400 millones de años. Es pues muy anterior al ser humano, a cuyo desarrollo, protección y alimentación contribuyó significativamente y al que, sin duda, sobrevivirá. No obstante, es la intervención del hombre en el clima la que le ha dado una dimensión de amenaza total.

Lo que arde. De los cuatro elementos primordiales, solo el agua puede competir con el fuego el poder icónico. De El incendio del Borgo que Rafael pintó al fresco en el Vaticano remedando el final de Troya a las llamas de la Torres Gemelas en 2001 —recreadas por Oliver Stone en la película World Trade Center— o de la catedral de París en 2019 —a las que Ken Follett dedicó un libro (Notre-Dame, publicado por Plaza & Janés)—, la imagen de la catástrofe incendiaria es constante. En 2019 Oliver Laxe estrenó O que arde, la vuelta al pueblo de un hombre que terminó en la cárcel acusado de ser pirómano: una madre, un hijo, un bosque y un incendio son los grandes personajes de esa obra maestra.

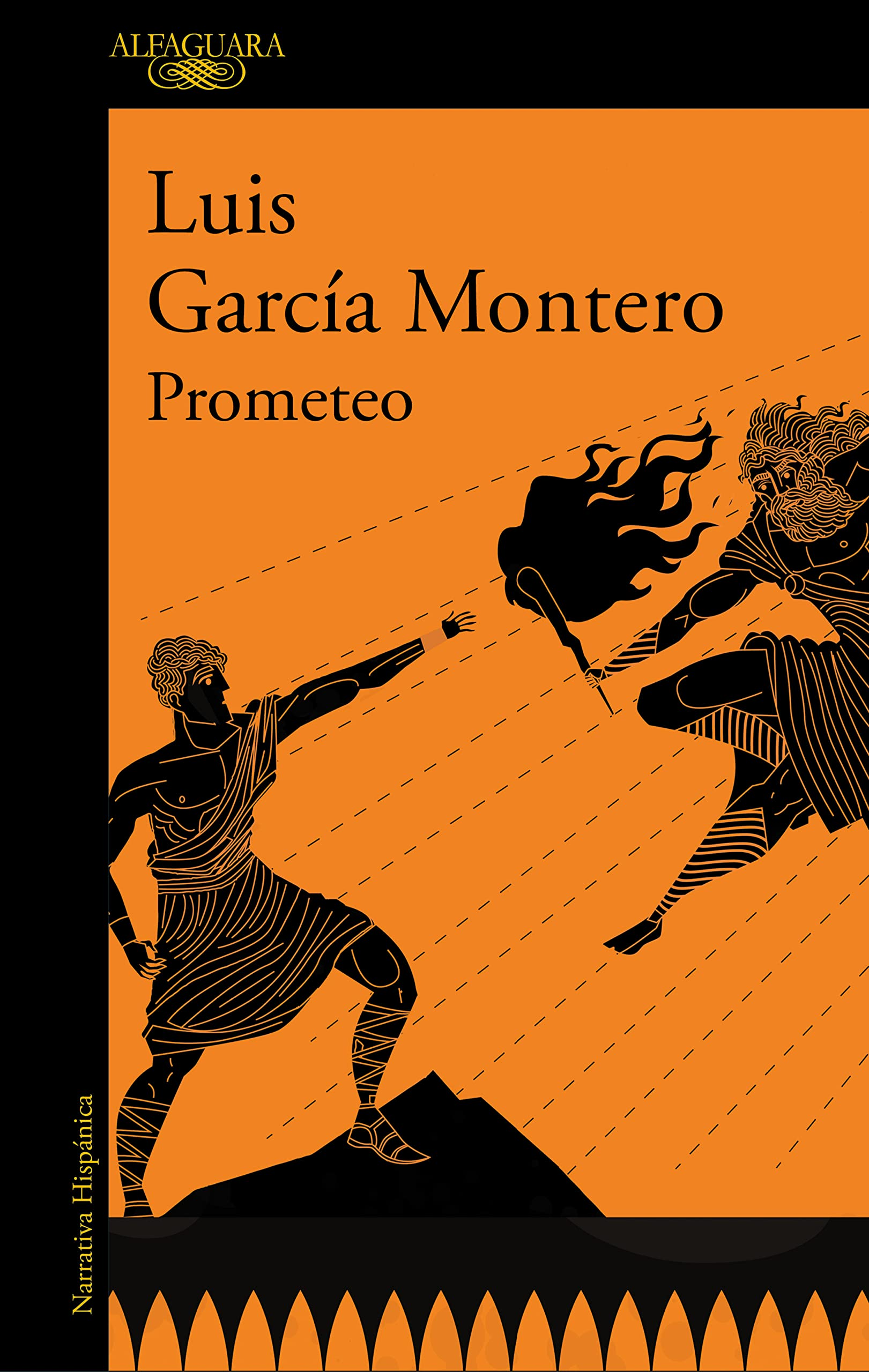

Prometeo. La versión positiva del fuego como símbolo del conocimiento se encarna en este titán griego retratado por Rubens (Museo del Prado) y que Luis García Montero llevó al Festival de Mérida en 2019 de la mano de José Carlos Plaza. Alfaguara acaba de publicar la versión del poeta. Un acercamiento complementario al que el helenista Carlos García Gual desarrolla en Prometeo. El mito del dios rebelde y filántropo (Turner). El subtítulo lo dice todo.

‘La colilla’. Albert Pla publicó esta canción de casi 10 minutos en su disco La diferencia (2008). Una colilla cae de la cabeza cortada de un inmigrante mexicano, cruza la frontera y arrasa EE UU calcinando todos los Estados de la unión. Humor gamberro con fondo social sin subrayados.

Puedes seguir a BABELIA en Facebook y Twitter, o apuntarte aquí para recibir nuestra newsletter semanal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.