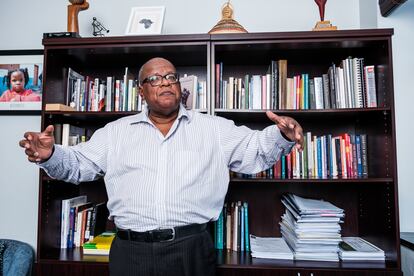

Jonathan Jansen, académico: “Lo más normal en la cafetería de cualquier universidad sudafricana es ver blancos con blancos y negros con negros”

El que fue primer rector negro de una universidad sudafricana se ha erigido como un Mandela del mundo académico. Con la reconciliación por bandera, lleva décadas luchando para que las cuestiones raciales no definan la vida universitaria

Creció durante el apartheid en uno de los suburbios más pobres de Ciudad del Cabo. Como todos los sudafricanos negros en aquella época, él y su familia quedaron anulados como ciudadanos. Se les expropiaron tierras. Se les hizo saber que el color de su piel merecía el desprecio sistemático de la minoría blanca. Pero Jonathan Jansen (68 años) nunca dejó que el rencor o la amargura dictasen su vida. Tras graduarse en Botánica y Zoología, hizo un máster en Ciencias Educativas. A finales de los ochenta le surgió la oportunidad de ir becado a la Universidad de Stanford, en California. Tuvo que emplearse a fondo, a veces en jornadas de 18 horas, pero en 1991 volvió a Sudáfrica con su doctorado en Educación Internacional bajo el brazo.

Hoy es uno de los intelectuales más respetados de su país. Experto en Teoría del conocimiento, catedrático de Educación en la Universidad de Stellenbosch y profesor visitante en Harvard, su figura pública toca todos los palos. Es azote de corruptos y portavoz de desposeídos. Es alérgico a la corrección política, se mueve como nadie en su papel de pensador independiente y opina sin cortapisas, con frecuencia escandalizando a la sociedad sudafricana. Para denunciar el colapso de los servicios públicos, el pasado año aseguró en un artículo que la mayoría de los negros vivían peor ahora que en 1993, el último año oficial de apartheid. Dejó claro que se refería a condiciones socioeconómicas y no a derechos políticos, pero se le llegó a acusar de hacer apología del racismo estructural de antaño.

Mucho antes, en 2009, se había hecho famoso tras convertirse en el primer rector negro de una gran institución de educación superior en Sudáfrica, la Universidad de Free State. Pero no fue este hito lo que logró que millones de sudafricanos le pusieran cara: al poco de estrenar el cargo, Jansen readmitió a cuatro alumnos blancos expulsados después de humillar hasta límites repugnantes (y grabar la afrenta) a cinco limpiadoras negras. Responde a esta entrevista por videollamada.

Pregunta. ¿Quiso seguir el legado de Nelson Mandela cuando permitió a estos estudiantes volver a la universidad?

Respuesta. Tuve presente su espíritu, el del arzobispo Desmond Tutu y el de otros referentes que nos habían enseñado cuán liberadora puede ser la reconciliación. Aunque no soy un gran cristiano, mantengo mis raíces evangélicas, ya sabe: “Perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden”. No pensé que esos chicos fueran peores o mejores que yo. Además, como investigador, en aquel momento me interesaban especialmente los jóvenes blancos que casi no habían vivido el apartheid pero se comportaban como si este continuara. Despreciar sin más a esos alumnos como racistas hubiera supuesto simplificar un complejo proceso de formación que explicaba por qué habían llegado a ser así.

P. El propio Desmond Tutu le dio su respaldo. ¿Le ayudó a pasar el mal trago de las duras críticas que recibió?

R. Envió una carta a todos los grandes periódicos diciendo que lo que yo había hecho no era diferente de lo que él había intentado hacer durante toda su vida. Y la opinión pública viró drásticamente a mi favor. Tenía claro que mi decisión era la correcta, pero su apoyo fue muy reconfortante. Más adelante, me invitó a su casa, me cogió de la mano y se puso a rezar. Lloré como un niño.

P. Usted dijo que quiso aprovechar la oportunidad para llamar la atención sobre algo más grave: la enorme brecha entre alumnos blancos y negros en las universidades sudafricanas.

R. La cuestión era si el fin de la segregación institucional había supuesto una integración de vidas humanas. Y la respuesta era claramente no. Había un problema estructural que teníamos que resolver.

Mi mujer y yo educamos a nuestros hijos para que entendieran que su vida sería más rica y completa si no hacían distinciones epidérmicas o de otro tipo. Ambos se han casado sin importarles lo que la sociedad espera de ellos

P. ¿Han cambiado las cosas en los últimos 15 años?

R. Poco. Lo más normal en la cafetería de cualquier universidad sudafricana es ver blancos con blancos y negros con negros. En la educación superior, la integración ha fracasado.

P. ¿Lo que ocurre en la universidad se repite en otros ámbitos?

R. Desde luego. Se observa el mismo patrón, por ejemplo, en los restaurantes de Ciudad del Cabo o Johanesburgo. Escribí un libro, Making love in a war zone, sobre parejas interraciales. Aunque sigue habiendo pocas, existen, y esto me da esperanzas. Mi mujer y yo educamos a nuestros dos hijos para que entendieran que su vida sería más rica y completa si no hacían distinciones epidérmicas o de otro tipo: gay o hetero, extranjero o nativo... Ambos se han casado sin importarles lo que la sociedad espera de ellos.

P. Vivió muy de cerca el movimiento estudiantil que, a mediados de la pasada década, se propuso descolonizar el conocimiento en las universidades de Sudáfrica. Usted ha argumentado la confusión conceptual que dicha expresión encierra. Puede ser tantas cosas que, al final, parece que nadie sabe qué implica exactamente.

R. Y eso es bueno y malo. Bueno porque impide que el término se instrumentalice ideológicamente —por el marxismo o por el anticolonialismo doctrinario— y permite que se exploren una variedad de significados. Y malo, precisamente, porque cualquier agenda política, incluidas las más conservadoras, pueden subirse al carro. A mí me gustan aquellos significados que abren el debate para que abordemos temas de calado como la posibilidad de un currículum verdaderamente transformador que ponga en cuestión asuntos como la propiedad de la tierra. Pero nos perdemos si, por ejemplo, equiparamos descolonizar con enseñar bien, como propugnan algunos sectores progresistas. ¡Eso no tiene ningún sentido! ¡Se supone que siempre hay que enseñar bien! [ríe].

P. ¿Se debe enseñar en las universidades y escuelas africanas más sobre la sabiduría ancestral del continente?

R. Soy un hombre de ciencia. Me gusta el empirismo y el tipo de certezas a las que te da acceso. Pero he vivido lo suficiente para saber que esta no es la única forma de conocer el mundo. Aprecio las tradiciones espirituales, el arte, la música... Mi próximo libro versa sobre la idea de descubrimiento y cómo este ocurre en distintas disciplinas como la filosofía, la antropología o la genética. Tengo claro que, si reducimos el saber al método científico, nuestra vida se limita. Pero hemos de tener cuidado y no caer en un exceso de relativismo que puede conducirnos a lugares peligrosos.

La educación africana precolonial era extremadamente autoritaria. Básicamente, el jefe tribal dictaba cómo había que pensar y comportarse de acuerdo a un esquema tradicional inmutable

P. Pedagógicamente, ¿hay formas de enseñar y aprender que, proviniendo de la tradición africana, se erradicaran durante la época colonial y sería interesante recuperar?

R. Me pone nervioso cuando gente que no ha pisado un aula habla de pedagogía colonial. Me suena a broma. La educación africana precolonial era extremadamente autoritaria. Básicamente, el jefe tribal dictaba cómo había que pensar y comportarse de acuerdo a un esquema tradicional inmutable. La idea de un pasado glorioso es una tontería. Es cierto que había un mayor sentido de comunidad, pero eso también ocurría en las zonas rurales de Occidente, donde la formación estaba muy vinculada a la actividad agrícola. Resulta absurdo hablar de pedagogías coloniales y descoloniales. El estadounidense John Dewey y el brasileño Paulo Freire tenían ideas radicales sobre educación mucho más cercanas entre sí de lo que algunos admiten.

P. Es muy crítico con las categorías binarias que propugnan algunos autores (conocimiento del Sur Global frente al conocimiento del Norte Global), como si fueran entidades esencialmente distintas.

R. El ámbito del conocimiento es mucho más rico, complejo y confuso de lo que pretenden estas arquitecturas prefijadas. Si hablamos estrictamente de ciencia, hay buenos y malos científicos en cualquier lugar del mundo. Estas categorías simplistas me irritan porque dan validez a ciertos supuestos. Por ejemplo, que persiste una dominación a gran escala, lo que da a entender que en África hemos de sentirnos dominados.

Enfatizar la necesidad de descolonizar —al menos en su sentido más estrecho— supone dar por hecho que los africanos seguimos sin ser suficientemente válidos

P. ¿Existe un cierto complejo de inferioridad entre algunos académicos africanos? ¿Como si lo que viniera de Occidente fuera, por norma, mejor?

R. Existe, pero es un sinsentido. ¡Ya tenemos tres generaciones de universitarios en el continente! Hay tantos ejemplos de intelectuales africanos de primer nivel... Achille Mbembe, por ejemplo, un historiador camerunés que está ganando los más prestigiosos premios internacionales. Enfatizar la necesidad de descolonizar —al menos en su sentido más estrecho— supone, de alguna manera, dar por hecho que los africanos seguimos sin ser suficientemente válidos.

P. Hay quien piensa que el prestigio de las universidades africanas en su conjunto ha caído respecto a las décadas posteriores a los procesos de independencia de los años cincuenta y sesenta. ¿Está de acuerdo?

R. Hasta cierto punto. Tenemos unas 25 universidades que siempre aparecen entre las 500 mejores en las clasificaciones internacionales. Varias se encuentran en Sudáfrica, algunas en Egipto, está la Universidad de Makerere, en Uganda. Pero también es cierto que algunas universidades que en su momento fueron excelentes, como la de Dar es Salam, en Tanzania, han decaído por una mezcla de falta de financiación y mal liderazgo.

P. Desde una óptica de desarrollo, ¿qué debería priorizarse en África, mejores universidades para formar élites o una educación básica de calidad para toda la población?

R. Es un dilema que lleva sobre la mesa desde hace décadas, y no creo que nadie haya sido capaz de resolverlo. Está claro que no se pueden tomar decisiones en términos absolutos. Lo suyo, claro, es tener buenas universidades y una enseñanza obligatoria que funcione bien.

P. Como profesor, siempre ha intentado conciliar su fuerte creencia en la justicia social con el concepto de responsabilidad individual. Su lucha por la igualdad de oportunidades no ignora la importancia de las decisiones que toma cada alumno.

R. Hemos de ser críticos, entender de dónde venimos. Pero a partir de aquí, ¿qué haces? ¿Te ahogas en la parálisis o utilizas tu margen de maniobra para darle la vuelta a las cosas? Yo decidí que el apartheid, o el colonialismo, o lo que fuera, no iban a definir lo que podía o no hacer en la vida.

Puedes seguir a Planeta Futuro en X, Facebook, Instagram y TikTok y suscribirte aquí a nuestra ‘newsletter’.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.