El caricaturista político: ¿una especie amenazada?

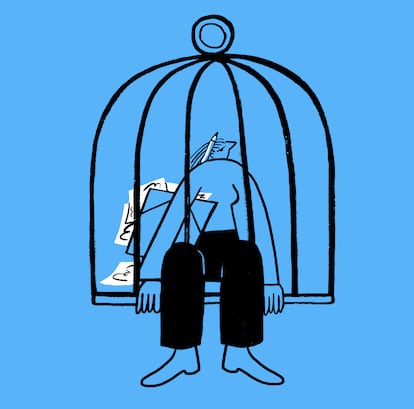

La censura se ha instalado en el dibujo satírico. Se suma a la autocensura de nuestro tiempo de matonismo en las redes y de cultura de la cancelación

El asunto habría debido causar escándalo. Quiero pensar que acabó extraviado entre las demasiadas urgencias de nuestro momento presente, pero la verdad puede ser más sencilla: nos hemos acostumbrado a las nuevas olas de censura, aun la más abierta, o las viejas libertades de expresión y prensa nos parecen indignas de nuestra preocupación y nuestro amparo. Me refiero a lo que pasó a comienzos de este año, cuando los editores del Washington Post decidieron no publicar el más reciente dibujo de Ann Telnaes: una caricaturista que se ha ganado con los años, además de un premio Pulitzer, la admiración de nosotros sus lectores. En su dibujo aparecían cuatro magnates, cada uno con una bolsa de dinero en forma de ofrenda, arrodillados ante una estatua descomunal de Donald Trump: era el comentario de Telnaes sobre la ridícula peregrinación que habían hecho a Mar-a-Lago los oligarcas trumpistas, todos prometiendo donaciones de siete cifras para la investidura —esta palabra me gusta más que inauguración— del presidente convicto. Entre los arrodillados estaba Jeff Bezos, dueño del Washington Post. No sé si tenga que decirlo: la caricatura de Telnaes nunca apareció.

Es triste que haya sido justamente el Washington Post —que hace medio siglo fue responsable directo de la renuncia de Richard Nixon, que cambió el curso de la guerra de Vietnam con la publicación de los Papeles del Pentágono— el escenario de esta censura vergonzosa. El editor justificó la decisión con argumentos risibles: quería evitar la repetición en pocos días del mismo tema, que ya había sido tratado en una columna de opinión; también he leído que quiso evitar la impresión de sesgo. (Una tontería, por supuesto: la caricatura es sesgada, debe ser sesgada, es lo más sesgado del mundo. De ahí viene su valor y su pertinencia.) Sea como sea, todo el mundo había visto semanas atrás cómo el periódico había suspendido, por orden de Bezos, una declaración de apoyo a Kamala Harris. La genuflexión cobarde del Washington Post, cuya bandera se llena la boca con la defensa de la democracia —“La democracia muere en la oscuridad”, se lee allí—, es un síntoma más de la nueva mentalidad que ha tomado Estados Unidos, pero a mí me ha puesto a pensar en el momento difícil que atraviesa el arte de la caricatura política.

Poco después de aquella censura, en París conmemorábamos a las víctimas de los atentados de Charlie Hebdo, 12 personas que hace 10 años eran asesinadas por fanáticos. Varios eran dibujantes satíricos, y habían sido sus dibujos la razón —sic— del ataque. Yo estaba ese día, este 7 de enero de hace menos de un mes, en las oficinas de la editorial que publica mis libros, y un editor de tiras cómicas, refiriéndose al asunto, me dijo con melancolía: “De todas formas, ¿quién se acuerda ya de esto?”. No mucha gente, parecería; y de todas formas, los que sí nos acordamos de los hechos también nos acordamos de tanta gente desorientada que los justificó con los mismos argumentos con que se justificaba, años antes, la fatua contra Salman Rushdie: “La libertad de expresión sí, pero…”. Diez años después, tiene que impresionarnos el efecto congelador o paralizador que tuvieron los asesinatos de Charlie Hebdo. Parece que hoy se pudiera reflexionar por escrito sobre el fundamentalismo islámico, pero los dibujos satíricos se pasan de la raya. Y muchos ya nos hemos cansado de preguntar: ¿quién pone la raya? ¿Las religiones, los gobiernos, los multimillonarios dueños de los medios? ¿Y por qué debemos tolerarlo?

No, no corren buenos tiempos para el arte de la caricatura política o el dibujo satírico (que se parecen, pero no son la misma cosa). De todas formas, es legítimo preguntarse si alguna vez los tiempos han sido buenos. La caricatura ha sido siempre una amenaza para los poderosos o los fanáticos, y se podría escribir una historia del periodismo con los ataques que ha recibido. Por supuesto, los fanáticos y los poderosos —sobre todo cuando se trata del poder político, que tanto depende de la imagen— tienen algo en común: el miedo al humor. La burla y el ridículo llegan más lejos y con frecuencia tienen consecuencias más duraderas que la más crítica columna de opinión, y fustigan con armas de las que no es fácil defenderse sin hundirse más todavía. Ricardo Rendón, uno de los grandes caricaturistas políticos de Colombia, daba de su arte esta definición certera: “Un aguijón forrado de miel”. El humor entra con facilidad, pero hiere y trae veneno, y por eso es temible: y por eso el periódico de Bezos no hizo nada cuando alguien escribió una columna de opinión criticando su visita a Mar-a-Lago, pero censuró la caricatura que lo hacía ver débil, mercenario, venal. Sí: arrodillado.

De cualquier forma, es cierto que los atentados de Charlie Hebdo cambiaron para siempre el mundo de los caricaturistas y la relación que tenemos con su trabajo. Muchos de ellos sienten que viven en un ambiente hostil, o más hostil que antes. El caricaturista colombiano Vladdo, que lleva mucho más de 20 años fustigando a los poderosos de América Latina con sus dibujos mordaces, me lo decía en días recientes: “Nos han dejado solos”. Lo conozco hace mucho; en 2012, por los días en que yo escribía una novela sobre un caricaturista político, acudí a él para que me diera informaciones o me revelara secretos sobre su oficio, y recuerdo muy bien aquella conversación en que se hablaba, con buen humor, de las presiones y los insultos y las amenazas de muerte que Vladdo había recibido en su vida. Recuerdo también las palabras con las que me explicó no sólo la responsabilidad del caricaturista, sino la razón del rechazo que inspiran en sus víctimas. “Los caricaturistas podemos exagerar”, me dijo, “pero nunca inventar”. Yo lo interpreté así: si una caricatura molesta, es porque se apoya en algo que existe. Lo exagera, lo deforma, pero no lo fabrica. De ahí el escozor que produce.

“Nos han dejado solos”, me decía Vladdo. Se refería al poco entusiasmo, por decirlo cariñosamente, con que tantos medios han defendido o protegido a sus caricaturistas cuando son objeto de ataques. Algunos medios de importancia han prescindido de ellos, para ahorrarse problemas (la caricatura trae problemas, trae reclamos, genera incomodidad: así debe ser), y muchos ni siquiera reseñaron la digna renuncia de Ann Telnaes (este periódico sí lo hizo). En fin: un clima de censura se ha instalado en el arte del dibujo satírico, y a eso se suma la autocensura de nuestro tiempo de matoneos en redes y de cultura de la cancelación. Yo sé de caricaturistas que han preferido no meterse con Netanyahu, ni siquiera en estos meses de atrocidades injustificables, o de otros que, tras hacerlo, han tenido que dejar su puesto.

Y es una lástima. No sólo porque la caricatura política ha sido siempre un espacio especial de discusión de lo público, una manera privilegiada de confrontación con el poder, sino porque es incluso un arma de crítica a veces más poderosa que las palabras, pues goza de la extraña impunidad del humor. Muchos pagaron precios muy altos para que, por ejemplo, Daumier pudiera mofarse del rey Louis-Philippe en una caricatura de 1834, y los demás hemos heredado los frutos de esas batallas; son libertades —la burla, la sátira, incluso la ofensa— que están en la raíz de muchas otras, y que toman, tal vez sin proponérselo, la temperatura de una sociedad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.