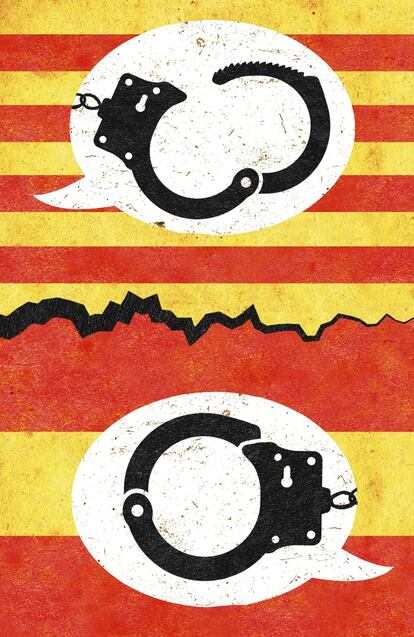

Después de los indultos

Una nueva relación entre Cataluña y España debe avanzar sin prisa en la búsqueda de soluciones escalonadas y obtener la aprobación popular de sus resultados a través de las urnas

Los indultos deberían dar la señal de salida de lo que será con seguridad una larga marcha. Debería estar abierta a cuantos desean encontrar un nuevo y razonable modus vivendi para las relaciones Cataluña-España y superar el bloqueo actual. Exige a los participantes reconocerse mutuamente, con su respectivo bagaje de creencias legales, políticas y culturales, diferentes entre sí y profundamente arraigadas. Con conciencia plena de que no comparten del todo ni el ritmo, ni los pasos, ni el objetivo final. Es así porque la confianza recíproca entre ellos es baja después de que la legitimidad institucional y el capital social se hayan visto seriamente erosionados durante los últimos veinte años. Tanto en Cataluña como en España.

Sin embargo, pese a todas las limitaciones, no parece que haya otro remedio realista al conflicto que no sea emprender esta larga marcha y prepararse para que progrese. Para que así sea, conviene tener conciencia de algunos déficits en el punto de partida y de previsibles asechanzas que la amenazarán durante el trayecto. Quizá sea bueno, por tanto, contar con una sintética “rough guide” (guía aproximada) que nos advierta de lo abrupto del recorrido y nos prevenga contra ilusiones prematuras.

Para empezar, no se ha llegado todavía a un reconocimiento suficientemente amplio de un doble y rotundo fracaso. Ni la vía unilateral de los independentistas ha sido capaz de alcanzar su objetivo, ni las herramientas represivas del Estado han valido para desactivar el contencioso político. Es cierto que se ha avanzado bastante en el reconocimiento de los gravísimos errores cometidos por ambas partes. Pero hay todavía actores relevantes que se resisten —aquí y allá— a admitirlos.

Hay que constatar igualmente que no existen posiciones únicas a ambos lados del tablero. Ni en Cataluña ni en España se suscribe una opción unánime sobre cómo debería ser su mutua relación y sobre la forma de cambiarla. Es un escollo para la fluidez de las conversaciones. Pero no me parece un argumento para evitarlas. Al contrario: solo adentrándose prudentemente por esta vía se abre la puerta a reajustar posiciones previas y a facilitar que converjan hacia premisas compartidas por los principales actores.

La marcha que se inicia cargará, desde sus primeros pasos, con un doble y muy pesado lastre: el activismo imprudente de un sector judicial y la influencia tóxica de determinados medios de comunicación en España y en Cataluña. Pretenderán justificar sus intervenciones invocando versiones peculiares de la independencia judicial y de la libertad de expresión. Quienes apuesten por el diálogo deberán ir razonando incansablemente ante la opinión pública que —frente a actitudes impermeables al interés general y dispuestas a sabotear un acercamiento entre las partes—, no hay otra forma de salir del actual bloqueo que no sea intentando el diálogo y la transacción.

Otras amenazas previsibles acecharán también a los protagonistas de esta larga marcha. Entre ellas, la prisa por obtener una solución inmediata. Sin embargo, una reorientación constructiva en la actual relación España-Cataluña solo puede surgir a través de una lenta maduración, si atendemos a las limitaciones sociopolíticas y culturales pasadas y presentes, tanto las propias como las del contexto europeo. Hay que aceptar de antemano que en este itinerario se darán momentos de crisis e interrupción, retrasando más de lo deseable la consecución de resultados tangibles.

Los propios negociadores pueden perjudicar su tarea si ignoran los márgenes de negociación que limitan a sus contrapartes. La transacción se hará más difícil si no tienen conciencia de que todos los participantes están sujetos a ciertas trabas en su capacidad para transigir. Provienen de creencias jurídico-culturales profundamente arraigadas. En las dos partes, por ejemplo, subsiste una idea tradicional de la soberanía estatal que ya no funciona —pese a las apariencias— en el marco de la UE. Bajo la influencia de esta vieja noción, la conexión Cataluña-España se concibe a menudo y erróneamente como una relación de suma cero en la que cualquier cambio significa ganancia para una parte y pérdida para la otra.

Puede interpretarse también como inconveniente el hecho de que no haya definición previa del punto de llegada. El camino que emprenden los negociadores no tiene prevista una meta final de trazos concretos. Solo se irá dibujando a partir de la acumulación de acuerdos parciales que puedan transformar el carácter de la relación actual. El afán por señalar con precisión y de antemano un punto de arribada impediría la exploración de posibilidades hasta ahora imprevistas y eventualmente útiles. Parece preferible, pues, establecer metas limitadas donde cerrar acuerdos parciales y acumulables en un resultado final.

Un paso ineludible en esta larga marcha será obtener la aprobación popular de sus resultados a través de un referéndum o de otro tipo de consulta. Habrá que tenerlo en cuenta, aunque no como condición de partida. Es así porque el resultado de la negociación —por provisional que sea— no logrará suficiente legitimidad, ni podrá aplicarse efectivamente si solo se basa en el acuerdo entre élites negociadoras y no obtiene la aprobación ciudadana directa, al menos en Cataluña. Pasó la época de las componendas de salón.

Dos consideraciones finales. En primer lugar, convendría acompañar y reforzar el acercamiento político mediante un diálogo social en el que participaran instituciones y grupos del ámbito socioeconómico, intelectual y cultural. Formal o informalmente, la existencia de estos puntos de encuentro ayudaría a consolidar la creencia de que la crisis actual solo puede abordarse a través de la negociación política, respaldando así a los interlocutores en sus inevitables momentos de desánimo.

Para concluir, es bueno recordar que en el trasfondo de este planteamiento subyace la convicción de que Cataluña y España afrontan los mismos retos globales: una creciente desigualdad socioeconómica, una grave crisis climática, la compleja transición a un modelo productivo diferente y el desgaste innegable de la democracia representativa. Solo estabilizando su relación mutua podrán responder de forma razonablemente eficaz a retos de tal envergadura. Por tanto, quien levante barreras y oponga vetos a esta negociación asumirá una enorme responsabilidad porque estará supeditando el bienestar común de sus conciudadanos a la defensa de prejuicios ciegos o de egoístas intereses de facción.

Parece llegada la hora de que un uso inteligente de la política convierta la lógica esencialista del “sí o no” —o del aún más estéril “sí o sí”— en la lógica política del “más o menos” y del “más tarde o más temprano” (Offe). En otras palabras, el momento de volver con decisión al terreno de la praxis democrática que nunca debió dejarse de lado.

Josep M. Vallès es catedrático emérito de Ciencia Política (UAB).

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.