Por qué es urgente que la ecología seduzca al público: el legado de Bruno Latour

El pensador francés puso el clima en el centro y sostuvo que el ecologismo debe abandonar su moralina y elaborar un lenguaje que movilice al público

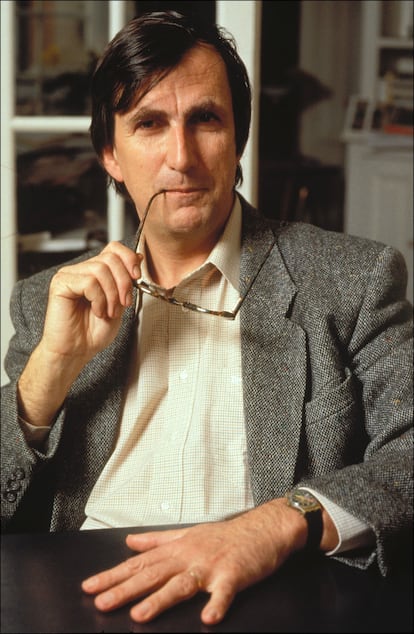

Casi todos aprendemos a las malas, tras sufrir pérdidas o vivir alguna catástrofe general o personal. Algo así fue el fuerte oleaje en el que nos situó a todos la covid, aunque al final aprendiésemos más bien poco. Pero también existen espíritus libres, seres audaces y valientes que se atreven a anticiparse a las catástrofes, pensando un mundo futuro precisamente para salvarnos a todos. Bruno Latour (1947-2022) fue uno de ellos. El erudito pensador francés que nos dejó el pasado octubre se esforzó en anticipar los retos y problemas del clima, posando su aguda inteligencia en las dobleces y aristas del que es, tal vez, el reto de nuestro tiempo y también del tiempo futuro. Fieramente, sin apartar la mirada, comprendió que uno de los problemas de la ecología es que siempre aburre o predica. “Imbuida de moralismo, no moviliza”, sentenció, advirtiéndonos contra la trampa semántica que implicaba asumir la jerga de la economía y hablar siempre de “recuperación”, mientras no exista un proyecto movilizador pensado para mantener las condiciones de habitabilidad de nuestro planeta.

Latour, quien fuera el director científico del Instituto de Estudios Políticos de París, uno de los filósofos más escuchados, traducidos y leídos del mundo, el original inventor de conceptos y fundador de escuelas donde todas las disciplinas se daban la mano, abordó la crisis climática buscando sus posibilidades de transformación, su potencial capacidad de abrir futuros plausibles para la humanidad, libres de cualquier tiranía del miedo. Frente a los “colapsólogos”, fue capaz de atisbar que la idea de apocalipsis implicaba en realidad un emocionante comienzo: ¿puede haber, acaso, algo más estimulante que vivir un tiempo en el que sea preciso repensarlo todo para seguir existiendo? Su audacia iba acompañada de una feroz lucidez, pues reconocía los peligros de la transición hacia una sociedad libre de carbono, sus nuevas e inevitables formas de conflicto. Desde su mirada, las batallas de la covid serán apenas un juego frente a todo lo que está por venir, cuando de veras se requieran de nosotros cambios reales y duraderos en nuestros estilos de vida. “¡En París, ni siquiera se puede evitar que los cafés calienten el aire circundante sin que los dueños de bistrós y los fumadores se rebelen!”, decía asombrado. La nueva clase ecológica deberá dar la batalla de las ideas, dijo emulando al Manifiesto Comunista en su provocador Mémo sur la nouvelle clase écologique (Memorando sobre la nueva clase ecológica; La Découverte, 2022; sin edición española).

La diferencia entre los multimillonarios a lo Elon Musk, que pretenden salir de esta situación huyendo a Marte, y aquellos que se ponen realmente manos a la obra, trabajando por una nueva cultura climática, está en la capacidad de movilización que Latour encontró siempre en la más grande de sus pasiones: la filosofía. La amaba tanto que se aproximó a ella desde todas las formas posibles de conocimiento, haciéndola dialogar con la sociología, la antropología, la religión, la teoría política, el ecologismo, la tecnología, las artes visuales, el teatro… Latour entendió que la transformación que nos espera es de tal envergadura que solo podremos abordarla “trabajando colectivamente en disciplinas completamente diferentes y mirando siempre al público, algo absolutamente esencial”. Cuando le preguntaron por qué pensaba que la filosofía era tan hermosa, dijo: “Solo podría contestar a esa pregunta llorando”, y añadió: “La filosofía es esa forma completamente asombrosa que se interesa por la totalidad y que nunca la alcanza, porque la meta no es alcanzarla, sino amarla. El amor es la palabra de la filosofía”. Para Latour, el filósofo trabajaba para “restaurar la capacidad de actuar”.

Solo alguien así, un pensador total, magnético y atrevido, podría anticipar que el desafío más importante del pensamiento político actual se encontraba por entero en la pregunta por la ecología, como escribió allá por 1999 en Políticas de la naturaleza. Cómo llevar la ciencia a la democracia (RBA). Ante lo que ya entendía como una crisis civilizatoria, Latour propuso la ecología como nuestra gran oportunidad para “recivilizarnos”. Su generación, la de Mayo del 68, quiso comerse el mundo avanzando sin importarle las consecuencias de sus actos. Esa era, para Latour, la aptitud “moderna” que describió en Nunca hemos sido modernos (Debate), cuando la sociedad produce valores y verdades basados en un avance que solo se entiende desde la productividad, desde aquello que ha destrozado las condiciones de habitabilidad del planeta. Lo que denominó “las estructuras simples de la modernidad”, como el mercado o el Estado, las categorías que nos permiten simular un marco de certeza en nuestra manera de mirar al mundo, funcionaban en realidad como una camisa de fuerza que nos impedía aterrizar de una vez en el régimen climático. Además de dejar de ser modernos, era necesario elegir bien las palabras para sortear sus trampas de sentido. “Crecer es una palabra magnífica. ¡Es el sentido de la vida misma!”, decía. Por eso proponía hablar de “prosperidad” y no de “decrecimiento”, una palabra imposible de vincular con ninguna noción o experiencia de progreso en nuestra calidad de vida.

Hoy seguimos avanzando ignorando las consecuencias de lo que hacemos. La generación del clima, la de Greta Thunberg, ha cambiado la temeridad moderna por el miedo y el enfado. Nos dicen que con ellos ya no habrá reemplazo, que no tiene sentido traer niños a un mundo al borde de la autodestrucción. ¿Puede haber una crisis civilizatoria mayor? “Se necesitarían cinco planetas para seguir viviendo como nosotros”, afirmaba Latour, pero para darnos cuenta de eso es necesario tomar suelo, aterrizar de veras en la era climática. La metáfora del espacio y el desplazamiento le sirvió para explicar en ¿Dónde estoy? (Taurus), publicado justo después de la pandemia, la necesidad de una nueva actitud existencial, una inédita forma de estar en el mundo. Porque fue en el confinamiento cuando experimentamos ese cambio de lugar, ese momento en el que a la pregunta de “¿quién soy?”, propia de las ciencias del siglo XX, se yuxtaponía el “¿dónde estoy?”, la pregunta de nuestro tiempo. “¡Qué alivio aterrizar por fin, incluso si es en un gran accidente! Porque al menos estamos finalmente aquí, en casa, tratando de entender lo que está pasando”, nos dijo Latour. El confinamiento representaba la oportunidad de no volver al mismo lugar, de reabrir preguntas y aterrizar al fin en un régimen climático pensado desde lo jurídico, lo político, lo filosófico, lo económico…, incluso desde lo afectivo. “Obviamente es difícil y molesto…, ¡pero qué alivio!”, afirmó, refiriéndose a esa sensación de límite que experimentamos cuando todas las decisiones, colectivas e individuales, se debían tomar pensando en una nueva e inevitable necesidad: reducir esos dos grados que marcan nuestros precarios acuerdos climáticos.

Pero nuestro cambio de ubicación implica también dejar de pensar la Tierra como un lugar infinito y abierto y concebirlo como uno limitado y confinado, sentir física y políticamente nuestra dificultad para respirar. La crisis del Black Lives Matter, la de los chalecos amarillos —para quienes trató de recuperar los cuadernos de agravios de la Revolución Francesa mediante talleres que les ayudaran a articular sus quejas— se conectan para Latour con la crisis climática desde esa dificultad para respirar explicitada en el asesinato por ahogamiento de George Floyd. Porque es ahí cuando comprendemos una de las metáforas más poderosas de su obra, pensada con extrema precisión filosófica y científica (“No puedo pensar sin fundamento empírico”, decía). La metáfora es Gaia, la diosa griega madre de todas las deidades que da título a otra obra imprescindible: Face à Gaïa (Frente a Gaia; La Découverte, 2015; sin edición española). Vivir en Gaia es aterrizar en lo que los científicos llaman “la zona crítica”, esa capa tan delgada del planeta en la que habitamos confinados y que hemos modificado a lo largo de millones de años. Aquel libro de 2015 se acompañó de sendas experiencias artísticas (Zonas críticas, en la Bienal de Taipéi, y Tú y yo no vivimos en el mismo planeta, en el Centro Pompidou de París) que él mismo comisarió con el objeto de “producir una experiencia de [su] pensamiento”, acercando su obra al arte contemporáneo para reflejar esa cosmología en la que nos encontramos hoy. Para Latour, los problemas filosóficos debían abordarse también por medios distintos a los de la escritura.

Latour colocó el clima en el centro de todo, redefiniéndolo como clave de lectura de toda posición política actual. Casi al final de su vida, explicaba en una fascinante conferencia organizada en la Sorbona por la revista Le Grand Continent cómo la guerra de Ucrania era también una guerra climática. “La cuestión de la delimitación de las fronteras se ha convertido (…) en algo que es nuevo e inesperado: tratar de desprenderse cuanto antes del gas y el petróleo rusos”. Su destelleante figura quijotesca, esbelta pero ya frágil, se sobreponía mágicamente a su avanzada enfermedad, enmudeciendo al auditorio con su convencido europeísmo: “El lugar donde estamos y el pueblo que formamos no son nunca una abstracción, siempre son el resultado de un choque”. La guerra de Ucrania aparecía así como una oportunidad para concebir y pensar Europa como nación, como suelo y no solamente como Unión, desde una nueva soberanía vinculada al “proyecto de reparar las condiciones de habitabilidad que han sido devastadas”. Y no deja de ser paradójico que Latour nos haya dejado precisamente este año 2022, cuando con más fuerza hemos sentido corporalmente ese aterrizaje forzoso a la realidad, al régimen climático, el año en que por fin hemos sido conscientes, como dijo el filósofo Patrice Maniglier, de que “no somos nosotros los que nos hemos hecho latourianos: es nuestro tiempo”.

Apúntate aquí a la newsletter semanal de Ideas.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.