La pantagruélica historia de las Cocinas del Palacio Real

Desde el primer Borbón hasta Azaña, las cocinas del Palacio Real de Madrid vivieron dos siglos de frenesí culinario y cuchipandas. Con motivo de su apertura al público, rescatamos parte de su historia.

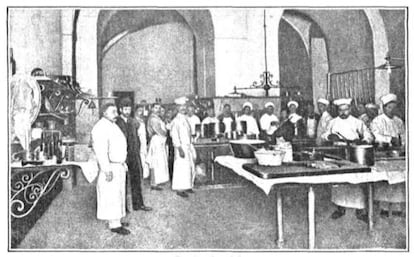

Como ahora las noticias vuelan y se repiten más que al ajo, querido lector, a estas alturas quizá sepas que hace unos días se abrió al público la Real Cocina del Palacio de Oriente. Las mayúsculas le vienen supongo que por su sangre azul, aunque las merecería de sobra por su tamaño; la cocina palaciega es mayestática, gigante, abrumadoramente grande para los ojos de aquellos que estamos acostumbrados a apañarnos en 10 metros cuadrados. En ella todo es enorme: las salas, los fogones, las ollas, las mesas, los hornos. Cuesta imaginar semejante espacio repleto de cocineros, ayudantes y pinches sudorosos, tanto que en la mayoría de reseñas se limitan a hablar de cifras -proyecto de 1737, renovación en 1861, 2000 metros cuadrados, 800 de exposición, 2625 utensilios, por ejemplo- olvidando el lado humano y cotilla de una cocina en la que durante dos siglos se dio de comer y beber a tutiplén.

Pero para eso estoy yo, para contarte anécdotas chuscas y recuperar los fantasmas de los que estuvieron a pie de fogón real y de los que comieron lo que salía de sus manos. Felipe V, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, Isabel II, Amadeo I de Saboya, Alfonso XII, Alfonso XIII, Niceto Alcalá-Zamora y Manuel Azaña, además de consortes, familia, ministros, consejeros y aduladores degustaron los platos salidos de cocinas de palacio. Cocinas en plural, ya que constan de diversas salas en las que se hacían distintos trabajos: portería, cocina de ramillete o repostería, taller de repostería, antecocina o sala de preparación, cocina grande o sala de fogones, cava y botillería. En ellas trabajaron centenares de marmitones en sus años gloriosos, reducidos a una brigada de cocina de cincuenta personas a principios del siglo XX, cuando la tecnología facilitó las tareas.

En las Reales Cocinas se preparaba una ingente cantidad de alimentos destinados a la mesa del rey, de la reina -comían por separado-, de los infantes y de los múltiples invitados o nobles de la corte que tenían derecho a ser alimentados en palacio. Eso sin contar a los militares, guardias y trabajadores de la casa. Se cocinaba noche y día y se tenía siempre a punto el fuego, no fueran a antojársele un arroz con leche o una gallina en pepitoria a Isabel II, llamada La Isabelona por su campechanía y sus orondas formas.

La reina fue amante de los callos, el pan, el cocido con bien de tocino, las croquetas o el jamón, de gustos bastante más castizos que sus bórbonicos antepasados, introductores de la alta cocina francesa en España. En 1737, año del comienzo de la construcción del Palacio Real, los “veedores de viandas” y cocineros de la real casa se apellidaban Benoist y Chatelain. Felipe V, primer Borbón, trajo la gastronomía gala desde Versalles y, aunque al principio fue rechazada como extranjera por la aristocracia española, acabó convirtiéndose en el estándar de la cocina refinada en nuestro país.

Tal es así que a finales del siglo XIX la cocina afrancesada del palacio real dio pie a uno de los libros más curiosos de la historia de nuestra gastronomía: La mesa moderna, de Mariano Pardo de Figueroa (alias Doctor Thebussem) y José Castro y Serrano (alias 'Un cocinero de S. M.'). Publicado en 1888, La mesa moderna recopilaba las cartas que ambos se habían escrito en prensa varios años antes debatiendo sobre la gastronomía española. El doctor Thebussem se quejaba del abuso del idioma francés en la cocina en general y en la real en particular —con menús macarrónicamente escritos— mientras que su amigo, con conocimiento de primera mano de cómo funcionaban los fogones de palacio, daba el punto de vista de un cocinero profesional.

Aparte de discutir acerca de si existía una sola cocina española o muchas regionales, el supuesto “cocinero de su majestad” nos cuenta en el libro cómo eran las Reales Cocinas a finales del siglo XIX, prácticamente igual que como las podemos ver ahora gracias a la labor de restauración de Patrimonio Nacional: “Se hallan divididas en tres secciones, que para mejor inteligencia nombraré […] como las llamaría el vulgo: café, fonda y confitería. En la primera sección se confeccionan los manjares ligeros, el té y el café, el chocolate y los helados, las bebidas, etc. En la segunda, la parte grasa ó suculenta de la mesa, cocidos, asados fritos y demás. En la tercera hacemos los dulces, los pasteles, las confituras y el montaje de los platos. Todos los útiles que sirven para guisar están expuestos en aparadores al alcance de la mano, y ostentan mayor limpieza que los de los almacenes donde se venden nuevos.”

Sigue contando José Castro y Serrano que Alfonso XII desayunaba chocolate con bizcochos, y comía preferentemente carne, almorzando a las doce un bistec -a veces dos- con una copa de Valdepeñas. Que el rey fuese frugal no significaba que se cocinara menos, porque todos los días debía de haber preparado un menú variado por si le daba por probar cosas nuevas. Lo que no comía el rey se repartía entre los cortesanos o se reciclaba en platos fríos. Los cocineros iban obligatoriamente con el pelo al rape y siempre con el gorro puesto, para no dejar caer ningún cabello en la comida, y los oficiales, pinches, ayudantes y mozos respondían a un solo jefe de cocinas que entonces era, para no variar, francés: Monsieur Droin.

Los cocineros rasos eran una especie de funcionarios, con cargo de por vida si querían y a veces hijos y nietos de antiguos guisanderos reales. Los utensilios, de los cuales quedan actualmente aún más de dos mil, no solían ser antigüedades debido a su uso habitual y desgaste. La vajilla y la cubertería sí eran de relumbrón, pero “los útiles de guisar se inutilizan por el fuego y la limpieza, á más de que en su confección no entran ordinariamente ni el arte ni el buen gusto. Peroles hay del tiempo de Felipe V, y quizá algún almirez será de época de los árabes […] Lo que sí hay notable es una chocolatera del tiempo del Señor Don Carlos III, cuyo desdichado uso merece especial mención.”

La tal chocolatera, que a día de no sabemos si sigue al pie del cañón o no, servía para hacer 25 kilos de chocolate a la taza de una sentada, era más alta que un niño de cinco años y de infausta memoria debido a que se utilizaba en momentos de crisis política o revoluciones, cuando se reunía mucha gente en palacio y hacía falta reconfortarles la tripa. La chocolatera pantagruélica seguía rondando por allí en 1906, cuando la revista Alrededor del mundo dedicó un artículo a contar lo que comía el rey Alfonso XIII. Ese año se escribió el primer menú de palacio en castellano con platos tradicionales, siguiendo los consejos del Dr. Thebussem: sopa de sémola, huevos fritos a la española, salmonetes a la andaluza, filetes de ternera con arroz, legumbres variadas, pollos asados y natillas.

Una experiencia autóctona anterior (1876), en la que se sirvió al príncipe de Gales un almuerzo a la española, acabó como el rosario de la aurora: al heredero británico no le gustaron ni el cocido, ni el bacalao a la vizcaína, los calamares en su tinta, los pollos con arroz a la valenciana ni la ropa vieja. Así que 30 años después era bastante valiente aún atreverse a poner en un almuerzo de palacio platos españoles y escritos en cristiano. Era entonces jefe de cocinas Alphonse Berger y la chocolatera seguía por allí para casos de necesidad constitucional, símbolo de un pasado convulso durante el que las Reales Cocinas vieron pasar a Amadeo de Saboya y a los presidentes de la Primera República.

Las dependencias se habían modernizado gracias a Isabel II y su hijo, con varias cocinas de fabricación francesa -Briffault, lo mejor de lo mejor en aquella época- y un horno asador para carnes que costó 50.000 francos en su día y que aún luce en ellas. Gracias a un sistema mecánico, el horno podía asar a la vez hasta cincuenta aves y grandes trozos de vacuno, girando los ejes a la vez que abría unos surtidores de grasa con los que se regaba la carne. Alfonso XIII desterró progresivamente la moda afrancesada y, además de mandar escribir los menús en castellano ordenó introducir en las comidas platos como el gazpacho, el pisto, el cocido o la paella, que tanto él mismo como su hijo Alfonso se jactaban de saber preparar. La españolización de la Reales Cocinas contagió incluso a uno de sus últimos jefes, Gastón Marechal, que bajo el pseudónimo de Monségur escribió varias recetas españolas para revistas de cocina francesas y era especialmente amante del jamón de Trevélez.

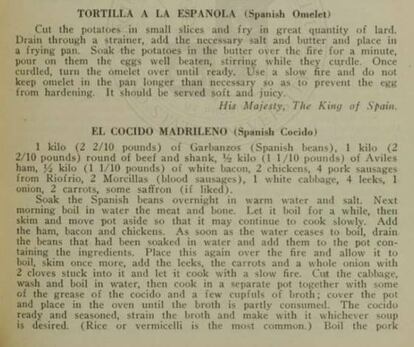

Que Alfonso XIII fue vividor lo sabemos todos, pero no tanto que hizo una gran labor en favor de la gastronomía española. No sólo dio de comer a dignatarios extranjeros nuestros mejores platos, sino que los difundió allí donde tuvo ocasión. Una de ellas fue el recetario The Congressional Club Cook Book, un libro de cocina editado en EEUU con recetas de senadores, congresistas y embajadores de otros países. En la edición de 1927 figuran dos fórmulas proporcionadas por el rey de España (o su cocinero jefe en su nombre) y adaptadas a los ingredientes norteamericanos: tortilla de patatas y cocido madrileño.

En cuanto a sus dotes como cocinillas, sólo podemos juzgar por una receta que dio personalmente a la revista Alrededor del mundo de una tortilla que al parecer, solía elaborar él mismo.

“Tortilla Alfonso XIII: saltéense en manteca trozos pequeños de blanco de ave y tapa de ternera, hasta que se doren un poco, retírese del fuego entonces, y después de echar en la sartén los huevos batidos, déjese caer sobre ellos, al tiempo de volver la tortilla, el ave y la carne. Dórese y sírvase.”

No parece una cosa muy complicada, teniendo en cuenta el tropel de cacharros y ayudantes que tenía Alfonso a su disposición, pero igual nos sirve para mirar de otro modo la Real Cocina si nos animamos a acercarnos a ellas. Un sitio en el que se guisó, se sudó, se comió y se bebió ya fuera Palacio Real o Nacional republicano. No olvidéis preguntar por la chocolatera.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.