Los escenarios de la infancia de Nabokov

Recorrido por los escenarios rusos de la infancia y adolescencia de un titán de las letras. Desde el pequeño pueblo de Vira hasta el San Petersburgo prerrevolucionario, enclaves donde el autor de ‘Lolita’ aprendió a admirar la belleza de los detalles.

Con 19 años, Vladímir Nabokov (1899-1977) abandonó Rusia junto con su familia. Lo hizo jugando al ajedrez con su padre, en un barco rumbo a Constantinopla, uno de los puertos de llegada del exilio ruso después de que la revolución —cuyo centenario se ha cumplido hace unos meses— derrocara al régimen zarista. Habían perdido sus propiedades, su país natal y el roce cotidiano con su idioma, pero no fue un impedimento para que, absortos en la partida, movieran las piezas por las casillas del tablero bajo el estruendo de las ametralladoras. Esta escena sintetiza el carácter lúdico y vitalista del escritor y también su vida en permanente movimiento al compás de los tiempos — San Petersburgo, Crimea, Marsella, Cambridge, Berlín, Praga, Bruselas, París, Estados Unidos de costa a costa, Montreux—, mientras componía novelas repletas de malabarismos lingüísticos, alusiones secretas y ritmos musicales.

La madre de Nabokov lo alentaba a observar de niño el paisaje con una fórmula mágica: “Vot zapomni” (ahora, recuerda)

Aun así, incluso un optimista redomado como él no se salvó de conocer, en el exilio forzado, la fuerza implacable de la nostalgia. O, mejor dicho, de esa emoción intraducible que es la toská, una suerte de melancolía específicamente rusa con ciertos ecos de saudade, en la que confluye un batiburrillo de inquietudes anímicas como el temor, la añoranza, el tedio o la aversión. En su autobiografía Habla, memoria, el creador de Lolita afirmó que la prolongada nostalgia por su patria no tenía nada que ver con los bienes materiales expoliados a su familia, sino con una hipertrofiada conciencia de la infancia perdida.

Ningún lugar en su niñez y adolescencia —pero tampoco más tarde, desde la distancia irreversible— llegó a ser tan querido para Nabokov como el pueblo de Vira, 75 kilómetros al sur de San Petersburgo, el escenario de los momentos más felices de su vida.

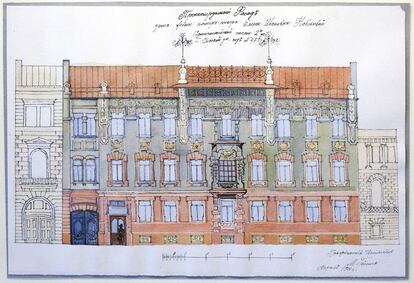

Ni siquiera la espléndida mansión de granito finlandés en pleno corazón de la capital imperial, con la biblioteca paterna de 10.000 volúmenes, donde pasaba los meses de curso escolar, fue objeto de una añoranza tan punzante para él como las tres fincas familiares —la de su madre, en Vira; la de su abuela, en Bátovo, y la de su tío, en Rozhdéstveno— próximas a los palacios de Tsárskoye Seló, Pávlovsk y Gátchina, residencias de los zares. Esos “tres anillos, que forman una cadena de 15 kilómetros que se extiende de oeste a este a ambos lados de la carretera de Luga”, fuente “de seguridad y calor veraniego”, se convirtieron en su memoria en la escenografía de su espectral pasado.

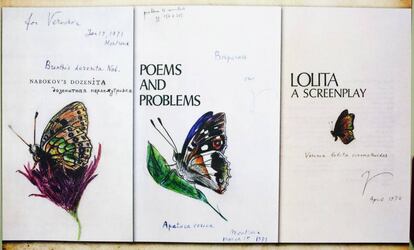

Allí descubrió los placeres no utilitarios que buscaba en el arte, los libros ilustrados de biología y entomología, la pasión por los insectos y las mariposas, los paseos solitarios a pie o en bicicleta y la libertad plena en sus exploraciones por bosques, senderos y riberas. Allí también compuso su primer poema con siete años y vivió su primer y ardiente amor en 1915 con Valentina Shulgina, a quien nunca olvidó. Fue la Máshenka de su primera novela homónima y la Tamara de sus memorias, además de una de sus inspiraciones indirectas para Lolita. Aquel idilio estival no sobrevivió a los rigores invernales de San Petersburgo y a la ausencia de un refugio como Rozhdéstveno o Vira.

“El amor exige intimidad, cobijo… Su secreto, que tan maravilloso fue al principio, era ahora una carga”, escribió en Máshenka. Daban largos paseos por los parques, por las salas menos concurridas de los museos y por el cine Aurora de la avenida Nevski, pero nada se aproximaba a la perfección del primer verano. En aquella inquietante búsqueda de un escondrijo Nabokov vería luego un anticipo del exilio.

Hoy, de aquellas tres fincas solo queda en pie, milagrosamente, la mansión que heredó de su tío en 1916. Esta casa, reconvertida en museo estatal, fue la única que Nabokov tuvo en propiedad, aunque apenas pudo disfrutarla un año. Vira y Bátovo pertenecen ya a esas zonas de tierra incógnita del olvido que los cartógrafos llaman “bellas durmientes”. Encaramada sobre una colina, desde el puente que cruza el río, asoma en Rozhdéstveno la enorme casa de madera con su porche de columnas blancas. Apoyada a una de ellas solía esperarlo Valentina en ese verano de 1915, aprovechando la ausencia del tío Ruka.

La madre de Nabokov lo alentaba a observar ese mismo paisaje con una fórmula mágica: “Vot zapomni” (ahora, recuerda). Ese imperativo de mirar los detalles y de preservarlos en la memoria, como mariposas clavadas sobre una plancha con un alfiler, formó parte del rico legado de “propiedades intangibles y bienes irreales” de Nabokov, un autor que en plena Guerra Fría demostró que se podía ser insultantemente ruso y, al mismo tiempo, un revolucionario de la literatura occidental.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.