La invasión de las calorías

Borges lo dijo, como siempre, mejor: “A mí se me hace cuento que empezó Buenos Aires: / la juzgo tan eterna como el agua y el aire”. Buenos Aires, aquí —una vez más—, es intercambiable: lo que importa es hablar de esas cosas que parece que no hubieran empezado. Cosas banales, cosas que están por todas partes, cosas que parecen haber estado siempre. Y sin embargo no: todo tiene un principio —y muchas veces ese principio está más cerca que lo que nos parece.

Vivimos en un tiempo que se mide: todo es pasible de ser traducido en cifras, magnitudes. Hay más y más gigas, menos y menos euros, más y menos calorías: la oscilación de las calorías es uno de los grandes temas de la época. Hace cien años, sin embargo, nadie había oído hablar de ellas.

Las habían inventado, en el siglo XIX, científicos para calcular en sus laboratorios el poder energético de la comida, pero sólo las popularizó una mujer americana que, en 1918, aprovechó, como tantas otras, que sus hombres se habían ido a matarse a los campos de Francia. Las guerras suelen ser útiles para según qué cosas.

Peters pesaba 90 kilos cuando decidió aplicarse la lógica aprendida en los laboratorios: no darle al cuerpo más energía que la que podía consumir.

Lulu Hunt Peters era una de las mil médicas —menos del 3% del total— que ejercían en su país en esos días, y buscaba su espacio. Vivía y trabajaba en Los Ángeles, California, en medio de esa prosperidad tan nueva. Hasta entonces, en un mundo donde comer era una suerte, comer mucho era pura fortuna, y ser gordo era ser exitoso. Pero América cambió la manera: allí, entonces, comer ya no era un milagro sino una costumbre y engordar se volvió una amenaza. La moda lo refrendó: ahora las mujeres debían ser flacas, ágiles, ligeras.

Peters pesaba 90 kilos cuando decidió aplicarse la lógica aprendida en los laboratorios: no darle al cuerpo más energía que la que podía consumir. En unos meses perdió 30 kilos y se lanzó a difundir la buena nueva: daba charlas en clubes femeninos y publicaba columnas en periódicos donde convertía el complejo metabolismo humano en algo comprensible para todos y —sobre todo— todas. El cuerpo es un quemador de grasas, decía: todo el truco consistía en no comer más que lo que se podía gastar y, para eso, había que medir qué se comía. Allí fue donde la unidad “caloría” se volvió indispensable: “En lugar de decir una rebanada de pan, o un trozo de tarta, dirán 100 calorías de pan, 350 calorías de tarta”, escribió entonces —y la palabra era tan nueva que Peters explicaba cómo pronunciarla. “Comerán calorías; deberán usar la palabra caloría tan a menudo como yarda, pie, galón”.

Mantenerse flaca no sólo era bonito: además, evitaba muchas enfermedades —explicaba Peters— y era, en esos días de guerra, un deber patriótico: nuestros muchachos en el frente necesitaban la comida. Ser gorda, decía, era sospechoso: demostraba que no tenías moral, que no sabías controlarte.

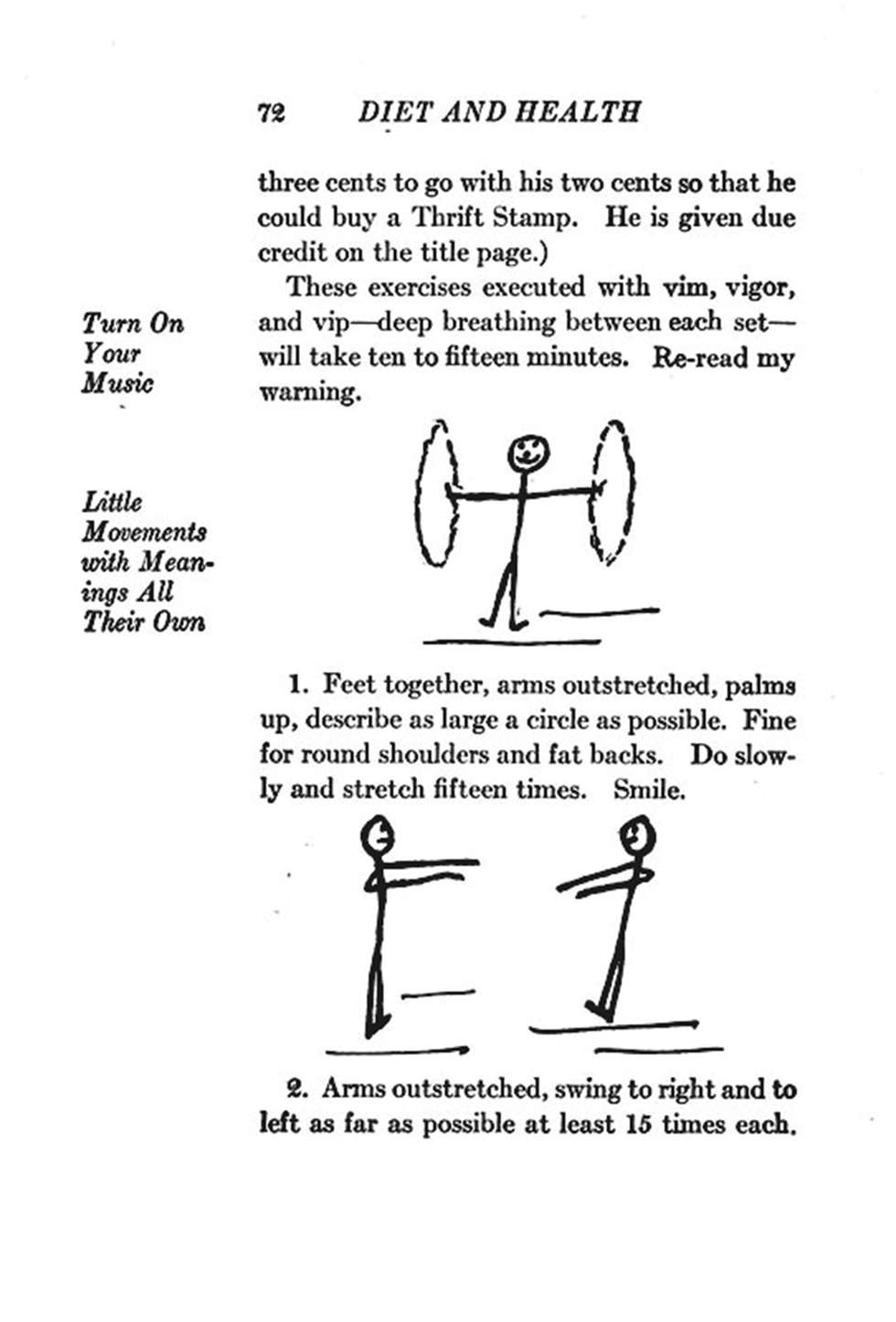

Peters reunió sus columnas en un libro. Dieta y Salud con una tabla de calorías vendió dos millones de ejemplares y fue el primer gran régimen de masas. Su predicción empezaba a cumplirse: millones de mujeres —y de hombres— ya no pensaban su comida sino en base a esta unidad que, poco antes, nadie conocía.

Ahora, un siglo después, muchos médicos explican que no alcanza con medir las calorías, que cada cuerpo las procesa diferente, que alimentos con igual cantidad producen efectos muy distintos, pero nadie propuso, todavía, nada más cómodo que ese modo de creer que controlamos lo que comemos —y, por lo tanto, nuestros cuerpos. Las calorías, tenaces, siguen estando en nuestras vidas y parece, claro, como si hubieran estado siempre allí.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.