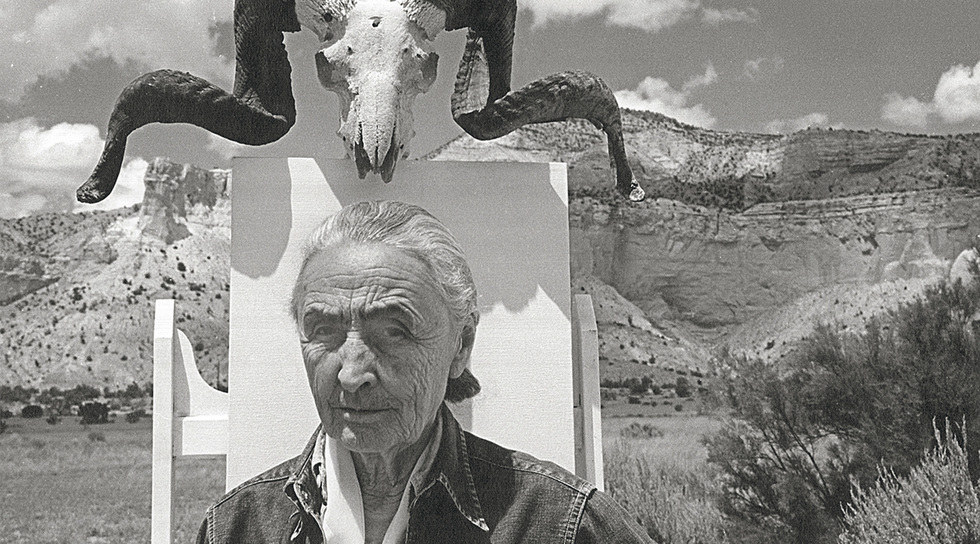

Georgia O'Keeffe, una solitaria en tierras infinitas

EN 1978, Nueva York volvía a recibir a la que por entonces ya era considerada “la madre” de la modernidad norteamericana: Georgia O’Keeffe. Con 90 años y graves problemas en la vista, la pintora extraordinaria de los colores brillantes, las flores vivas y los paisajes infinitos regresaba a esa ciudad que había amado y pintado como pocos hasta que, paulatinamente, la fue sustituyendo por Nuevo México

En la primavera de 1929, huyendo de lo rutinario en la crónica familiar, buscando nuevas fuentes de inspiración, O’Keeffe se había embarcado en un largo viaje con mucho de iniciático y de renuncia a la vida de éxitos que llevaba junto a Alfred Stieglitz, mítico fotógrafo, editor de la revista Camera Work y propietario de la galería neoyorquina 291. Casi de repente, la artista tomaba el tren hacia el oeste junto a su amiga y amante Rebecca Strand, pintora autodidacta británica y esposa del fotógrafo Paul Strand. A partir de 1929, O’Keeffe realizó viajes anuales a Nuevo México, y en 1949, fallecido ya su marido, terminó por establecer su residencia de forma permanente, entre las grandes extensiones y los espacios abiertos. El periplo al oeste fue drástico, sin duda, pero no excepcional. Otros creadores quisieron por entonces “buscar América” tras los pasos de los colonizadores. Primero fue un modo de rescatar lo pretérito, acallado por el ruido de las grandes ciudades, que rugían; después, una estrategia para encontrar las raíces, un punto de gravedad tras la caída de la Bolsa en 1929; incluso, una exploración de la pobreza y el dolor, a la manera de Dorothea Lange. Años después se convirtió en una fórmula revolucionaria para la generación beat cuando Jack Kerouac describió esa ruta sin fin en la novela de 1957 En el camino.

Sin embargo, en 1978 la revolución habitaba otros lugares. Las cosas –y el mundo– habían cambiado radicalmente. A su regreso a Nueva York, la metrópolis a la que se había mudado en 1916, con 28 años, dispuesta a dejar atrás la enseñanza para entregarse a la creación, O’Keeffe –cuya obra puede verse hasta el 30 de octubre en una retrospectiva en la Tate Modern de Londres– fue adorada como un clásico del arte estadounidense.

En la primavera de 1929, la pintora emprendió un viaje con mucho de iniciático y de renuncia a la vida de éxitos con su marido, el fotógrafo alfred stieglitz.

El motivo de la visita era asistir a la inauguración de la muestra fotográfica Georgia O’Keeffe: A Portrait, de Alfred Stieglitz en el Museo Metropolitan. La exposición le devolvía una visión inesperada de sí misma: múltiple, abierta, móvil, con nuevos trazos en cada encuadre, imposible de pespuntear o atrapar; distante incluso, como si la persona en aquellas maravillosas imágenes no fuera ella. “Cuando miro las fotografías que me hizo –algunas de ellas hace más de 60 años–, me pregunto quién será esa persona. Parece que hubiera vivido muchas vidas. Si esa persona existiera hoy en el mundo, sería alguien muy diferente. Pero no tiene importancia, Stieglitz la retrató entonces”, escribía la artista (Wisconsin, 1887-Nuevo México, 1986) en el texto introductorio del catálogo.

Pese a todo, la misma O’Keeffe había escogido las imágenes para exponer entre las más de 300 que su marido le había tomado a lo largo de 20 años, entre 1917 y 1937, incluso tras la separación. Era su homenaje al que fuera su mentor –Stieglitz promocionó a su mujer en 21 exposiciones individuales y numerosas colectivas– y esposo, si bien la protagonista, aquella tarde también, fue la pintora. No era la primera vez. De hecho, algunas de las instantáneas expuestas se habían presentado ya a principios de 1921 en las Galerías Anderson de Nueva York. Eran fotos de O’Keeffe fechadas entre 1918 y 1920 –ciertas poses muy atrevidas, con el cuerpo de la modelo desvelado, la artista al desnudo– que causaron curiosidad, fascinación y hasta escándalo en la ciudad. Stieglitz había despertado las fantasías eróticas masculinas y, como buen hombre de negocios, daba a entender que las mejores seguían sin mostrarse al público. O’Keeffe, audaz ya entonces –anticipo de la posterior dama solitaria–, miraba las imágenes de frente, igual que en su día había mirado el objetivo.

Eran mucho más que retratos eróticos: eran un juego casi de performance –por la complicidad entre la modelo y el fotógrafo– que hablaba de la libertad sorprendente de O’Keeffe, aquella que la llevaría hacia el oeste en su huida de lo convencional, la que inspiraría sus óleos y sus delicadas acuarelas, tierras ilimitadas donde la mirada puede perderse y encontrar, por fin, América. De ahí la importancia de estas fotos más allá de lo que suele leerse como “la gran historia de amor norteamericana”, otra forma de construir el mito de esta artista que nunca se sintió del todo comprendida por nadie.

Desde su exposición en la galería de Stieglitz a primeros de 1920, la crítica –incluido el propio marido– se obstinó en ver en las formas tendentes a lo abstracto de su producción cuerpos y sexualidades velados para no herir la sensibilidad del espectador por el mero hecho de estar pintados por una mujer. Veían piernas, muslos, caderas… donde solo se vislumbran líneas y colores. Después, estarían los genitales en la flor poderosa, desafiando a la mirada con tonos tenues o intrépidos. Dicho de otro modo, se empeñaban en ver en las obras de O’Keeffe una especie de autorretrato encubierto.

Desde sus inicios, la crítica se obstinó en ver cuerpos y sexualidades en su obra, autorretratos encubiertos que, en realidad, nunca existieron.

Esa manipulación de lo que no era sino un conflicto espacial le haría desear que alguna fémina escribiera sobre su obra: “Creo que hay algo sin explorar sobre las mujeres que solo una mujer puede ver”, comentó. El deseo la llevó incluso a pedir textos a varias de ellas, propuesta que aceptó la mecenas Mabel Dodge Luhan, quien a mitad de los años veinte escribiría un testimonio desafortunado en el cual explicaba cómo el arte de O’Keeffe era un acto inconsciente al servicio de Stieglitz. Cuando más tarde la feminista Judy Chicago la representó en su instalación The Dinner Party como órganos y vísceras, también le desagradó profundamente. No es de extrañar. Aquella interpretación volvía a caer en la trampa: detrás de los colores y las líneas se camufla el cuerpo. Siempre que los colores y las líneas sean de una mujer, claro.

Pero O’Keeffe, que nunca fue feminista en el sentido estricto de la palabra –aunque sí en sus decisiones–, no hizo jamás autorretratos. Al menos en su pintura, si bien los de Stieglitz tuvieron algo de autoría compartida en cuanto acto de performance. Por eso, cuando en uno de sus testimonios a propósito de los encuentros con Duchamp recordaba la broma sobre la ausencia de un autorretrato en su muestra, O’Keeffe se estaba tal vez rebelando contra su propio destino: “La siguiente vez que me encontré con Duchamp fue en mi primera gran muestra de 1923, en el último piso de las Galerías Anderson. Se acababa de inaugurar. No había mucha gente cuando él entró… Era un cuarto muy amplio y le vi dando vueltas. Se acercó a mí y dijo: ‘Pero ¿dónde está tu autorretrato? Todo el mundo tiene uno en su primera exposición’. Bueno, yo no lo tenía, y empezamos a reír”.

En efecto, no había –no hay– autorretratos en la producción de O’Keeffe, sino hermosos paisajes eternos, físicos y mentales: los que poblaban su cabeza y la hacían despertarse cada mañana en su casa del oeste para volver a mirar esa belleza como si fuera la primera vez; aquellos que los dibujos y pinturas de esta excepcional solitaria en busca del horizonte en medio de la inmensidad ofrecen como exquisito regalo a los espectadores. Su propuesta es sencilla: que los ojos se sumerjan en lo más parecido al infinito.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.