La vida subterránea de Suiza

La ley obliga a los habitantes del país helvético a tener un refugio atómico bajo el suelo de las casas nuevas. Sin embargo, desde los años sesenta en que se estableció esta norma, muchos se usan de trasteros, locales de ensayo u hoteles.

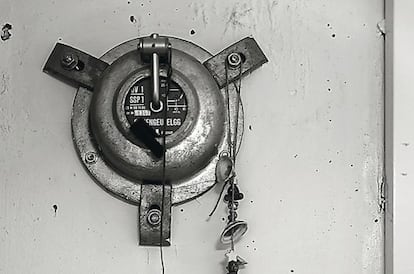

Irena pulsa el botón del ascensor. Bajamos. Piso menos dos. Ahí está el acceso al garaje de la comunidad, los cuartos de máquinas y el refugio atómico del edificio. Al salir al pasillo aparece, a pocos metros, una puerta abierta de hormigón equipada con manivelas metálicas de cierre e información sobre cómo actuar ante un evento nuclear. Todo muy ordenado y limpio. Dentro del búnker, tras cruzar una segunda puerta igual que la anterior, una luz uniforme de fluorescentes alumbra un estrecho pasillo flanqueado por portones de madera que guardan los habitáculos reservados para los vecinos del edificio, los retretes secos y la bomba de aire. En un lateral, otra puerta más pequeña, también de hormigón, cubre una ventana, diseñada como salida de emergencia, y junto a la entrada hay un recibidor donde se acumulan muebles arrinconados. Para Irena, vecina del edificio, en la práctica no es más que un trastero perfectamente mantenido.

El inmueble, ubicado en una zona céntrica de Ginebra, es un ejemplo de lo que se encuentra bajo el suelo de Suiza, una suerte de queso gruyer de refugios atómicos. En el país helvético, la seguridad y la planificación vienen de serie. Aquí se ha inventado desde la navaja multiusos con sacacorchos hasta la prohibición de circular en bicicleta sin seguro de accidentes. En algunas localidades no se permite usar la cisterna pasadas las diez de la noche. Y cada construcción nueva, sea privada o pública, está obligada a tener bajo su suelo un búnker, mantenido en perfecto estado de revista ante un posible ataque. Hoy existen más de 300.000 refugios en casas, hospitales y colegios, más otro medio millar de carácter comunitario, con capacidad total para albergar al 114% de la población. Si el planeta sufriese una catástrofe nuclear, sobrevivirían ciertos insectos, los Gobiernos de algunos países y el total de la población de Suiza. Hoy día, si un ciudadano local levanta una casa, puede evitar el coste de construir una de estas estructuras de hormigón gracias a que la ley original fue modificada años después. Pero comencemos por el principio.

En los años cincuenta, después de la II Guerra Mundial, se aprobó una norma que garantizaba que cualquier ciudadano suizo tenía derecho a estar protegido en caso de ataque. No fue hasta 1963, en plena Guerra Fría, que se estableció mediante una ley federal la exigencia del refugio atómico. Eran los meses posteriores a la crisis de los misiles en Cuba. La paranoia alcanzaba a todos los rincones del planeta. Ese mismo año se definió la creación de un organismo que gestionara la red de refugios comunitarios. Nacía así la Zivilschutz, el organismo suizo de protección civil.

Muchos años después, en una zona residencial al sur de Ginebra vive hoy Carmen. Española, casada con un suizo nacido en España, muestra su trastero nuclear en el subsuelo de su vivienda, junto al cuarto de planchar. De los flejes de la puerta de hormigón cuelga una percha con ropa. Dentro hay un pequeño botellero para vino, un pájaro disecado colocado de cualquier forma y multitud de cajas y cachivaches que pueblan un espacio demasiado reducido para las cuatro personas que previsiblemente debería albergar. Es lo que hay debajo de la mayor parte de las construcciones helvéticas: embalajes de robots de cocina, latas de comida y pilas de libros que ya nadie leerá. Pero también hay aparcamientos, salas de bricolaje o de entrenamiento. Se alquilan como locales de ensayo e incluso hay hoteles que se publicitan como de cero estrellas. Bajo una montaña de los Alpes, una empresa de seguridad informática vende confianza mostrando en su página web un enorme búnker donde albergan los que según la compañía son los servidores más seguros del mundo. Un Fort Knox suizo.

Suiza planteó en 2011 evitar la obligatoriedad de construir un búnker en cada casa, pero el desastre de Fukushima reactivó la paranoia nuclear

Estos espacios de una frialdad diáfana también se utilizan como alacena. El Gobierno aconseja almacenar agua, combustible y comida para sobrevivir varios meses, y sugiere incluir, además de alimentos enlatados, chocolate, salchichas y queso (aunque siempre acorde a los gustos de cada familia). Se aconseja también un protocolo de gestión de los suministros, de forma que este stock se vaya consumiendo en la vida cotidiana al tiempo que se repone. Periódicamente, un inspector visita las residencias privadas para comprobar su estado. Una visita que, afortunadamente, se avisa con tiempo. “Cada dos años nos toca sacar todas las cajas, comprobar la bomba de aire y preparar las provisiones”, explica Carmen.

Y cada primavera, un simulacro. Después de comunicarlo en los medios, retumban por todo el territorio las bocinas de alarma que advierten de un peligro nuclear. Resuenan por los valles como trompetas de muerte, pero nadie reacciona alarmado. Saben que no es real y, hasta el momento, sirve solo para acostumbrar el oído a reconocerlo.

Una vez fuera de la casa, bajo el frío sol del mediodía y quizá pensando en su habitación protectora que no tiene más de ocho metros cuadrados, Carmen dice: “Si explotase una de esas bombas, prefiero salir y morir fuera”.

Durante más de 15 años, los partidos suizos de izquierda habían intentado abolir una ley nacida bajo el signo de la paranoia nuclear. Casi alcanzan el éxito. El 9 de marzo de 2011, la Cámara baja aprobó una moción para suprimir la norma, pero dos días más tarde, un terremoto y un tsunami arrasaron la central nuclear de Fukushima I, en Japón. La paranoia se reactivaba y la moción de izquierdas naufragaba en el conservador país helvético. Al año siguiente se ratificó dicha ley en referéndum y quedó establecida una manera de no aplicarla. La forma de evitar tener que construir el búnker en el propio domicilio es aportar 1.500 francos (1.247 euros) de tasa al Gobierno local y asegurarse una plaza para cada miembro de la familia en el refugio comunitario más cercano. Así se reduce el gasto del Gobierno (que subvenciona gran parte del coste) y se llena una bolsa para mantener dichos refugios comunes.

En la vivienda de otra ciudadana suiza, casada con un psiquiatra, vecinos de un barrio residencial, el sótano guarda una puerta de hormigón cerrada a cal y canto. En el centro de la puerta y un poco elevado, un teclado numérico de seguridad convierte el búnker en una cámara acorazada. “Hace unos meses nos fuimos de viaje unos días”, dice la anfitriona. “Mis vecinos también se marcharon y la urbanización se quedó vacía. Entraron ladrones y robaron a sus anchas en todas las casas”. Con el paso de los años, y la paulatina relajación de un país que no ha tenido una guerra en siglos, han nacido empresas especializadas en mutar estas estancias hacia otros usos. “Este es un barrio seguro, pero nos hablaron de una compañía que convertía tu refugio en una cámara de seguridad y decidimos hacerlo”, apostilla la dueña de la vivienda desvalijada.

En una avenida principal de Ginebra, dos policías levantan del suelo a un mendigo. El hombre no parece entender el idioma y los agentes se muestran respetuosos, pero firmes. Charlan y desaparecen los tres camino del coche patrulla. Un indigente es una anomalía en esta ciudad. Nada habitual. No está permitido dormir en la calle. Tampoco existen estadísticas oficiales sobre personas sin techo, aunque la cifra es muy baja y en su totalidad son inmigrantes a los que cada vez les es más difícil cruzar las fronteras, a pesar de que la economía del país helvético depende en gran medida de trabajadores foráneos. Una paradoja que representa el 23,5% de la población en un próspero marco económico con solo un 3% de paro. A principios de 2014, Suiza decidió, en contra de la opinión de sus vecinos europeos, limitar el acceso de inmigrantes estableciendo cuotas, que a finales de año aún estaban por definir.

En este marco proteccionista, los servicios sociales de la capital han encontrado un sorprendente uso social a dos refugios nucleares comunitarios: el de Richemont y el de Des Vollandes, utilizados desde 2000 para dar cobijo a inmigrantes sin techo. En estas instalaciones, la temperatura y la humedad están controladas, se ofrece cena y desayuno y las puertas de hormigón protegen, en dormitorios sin ventanas, del frío invierno suizo durante un máximo de 30 noches, prorrogables en caso de extrema necesidad.

Durante el día, desde fuera, estas instalaciones parecen entradas a un aparcamiento público. Un cartel con el escudo de los servicios de protección civil informa de su naturaleza. Abren solo durante la noche, a partir de las 19.15 y hasta las 21.00. Cuando llegan, a los inmigrantes sin techo se les ofrece una cena, mantas, sábanas, espuma y maquinilla de afeitar. Aparentemente no hay broncas. El alcohol y las drogas están prohibidos. Cuando se abren las puertas, el personal de seguridad gestiona el acceso mediante una lista y un carné que los visitantes consiguen previamente registrándose en las oficinas de los servicios sociales. Seguramente adonde llevaron a aquel mendigo los dos agentes de policía que lo identificaron en plena calle.

Estos refugios están segregados por sexos. El de Richemont es para mujeres, niños y personas en estado de especial precariedad; el de Des Vollandes, para hombres. En general se trata de gente que llegó buscando una oportunidad laboral. Prudentes, vienen casi siempre de algún país del Este o subsahariano, con una maleta que dejan en la consigna hasta el día siguiente. Son sus pocas y preciosas posesiones.

“La mayor parte de estos inmigrantes son discretos, no quieren ser reconocidos”, afirma Stéphane Fahrion, que lleva cuatro años colaborando con los servicios sociales. “Tienen una familia en su país, en Italia o España, que piensa que han encontrado trabajo en Suiza. Tienen mucho miedo de que puedan leer en alguna parte que duermen en la calle”.

Aquí abajo se admiten perros de compañía y un DVD ameniza la velada. Hay una pequeña biblioteca y poca cobertura, así que la mayoría sale a fumar o se queda cerca de la puerta para mandar mensajes de móvil. A las once de la noche se apagan las luces. A las 6.30 se encienden. Desde las siete de la mañana, desayuno. A las 8.15, todos en la calle. El final de una noche sin ventanas. El principio de un mes buscando la gran oportunidad suiza.

Pero ¿qué ocurriría con los inmigrantes de estos refugios en caso de ataque nuclear? Para Philipp Schroft, jefe de los servicios sociales de Ginebra, la respuesta es clara: “La población tendría que compartir el búnker y los recursos con todos estos inmigrantes”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.