La motosierra de Milei se cala: el ‘milagro’ económico de Argentina amenaza con acabar en pesadilla

Con tasas de interés por las nubes y las reservas en rojo, al presidente ultraderechista argentino le cuesta cada vez más mantener a flote su ajuste fiscal

“¡En el mundo se habla del milagro económico de Argentina!”, celebraba en agosto del año pasado Javier Milei ante un centenar de empresarios reunidos en la conferencia del Consejo de las Américas en Buenos Aires. “Todos lo ven, menos los argentinos”, se lamentaba enseguida, consciente de la desconfianza de sus oyentes, que hacían rogar sus inversiones. El ultraderechista llevaba ocho meses como presidente del país y se jactaba de haber emprendido “el ajuste fiscal más grande de la historia de la humanidad”. Eran tiempos de euforia y frases hiperbólicas: había alcanzado por entonces el superávit fiscal, la inflación caía del 20% mensual en enero a menos del 5% en junio, la economía iba a crecer en el tercer trimestre casi un 4% —tras caer 1,8% en el primero— y el consumo de las familias estaba disparado, arropado por la vuelta del crédito y un dólar barato. El ministro de Economía, Luis Caputo, era “un coloso”, y sus críticos, “econochantas” [economistas charlatanes] y “mandriles sodomizados”. Pero los tiempos han cambiado muy rápidamente. Un año después de aquel evento festivo, el milagro de Milei cruje.

El Gobierno de ultraderecha recibió en diciembre de 2023 un país con la moneda rota, una inflación por las nubes y un Banco Central quebrado. Milei aplicó entonces una terapia de shock: soltó el tipo de cambio y corrigió el consiguiente fogonazo inflacionario con ajuste fiscal, cero emisión de moneda y el corte del financiamiento del Estado a través del Tesoro. Todo condimentado con una “guerra cultural” contra “la casta”: cualquier crítica era respondida sin anestesia con todo tipo de insultos, sus portavoces celebraban el despido de 50.000 empleados públicos y se preguntaban públicamente por qué un médico debía cobrar un buen salario si, al fin y al cabo, “está cumpliendo su sueño”. Los mercados, atentos a los números, dejaron pasar los detalles incómodos y abrazaron a Milei. Al fin uno de los suyos reducía las restricciones financieras, bajaba impuestos y llamaba “héroes” a los evasores fiscales. El riesgo país, que es el diferencial que paga Argentina por su deuda con respecto a los bonos de Estados Unidos, bajó entonces de 2.500 puntos en 2023 a unos 500 puntos en enero de 2025.

El modelo, sin embargo, tenía un problema. El ancla monetaria con que Milei controló la inflación supuso un peso sobrevaluado y la necesidad de que ingresasen dólares al sistema para sostener el tipo de cambio. “En el arranque, consiguió 22.000 millones de dólares de una moratoria fiscal y después otros 20.000 millones del Fondo Monetario Internacional”, dice Marina Dal Poggetto, directora de la consultora EcoGo, “pero el Gobierno nunca retomó el acceso al crédito internacional y siguió pagando los vencimientos de la deuda”.

El punto de inflexión fue en abril de este año, cuando Milei, arropado por el rescate del FMI, eliminó el cepo, como llamaban los argentinos a las restricciones cambiarias, y dejó flotar el dólar oficial entre bandas. “Cuando sacó el cepo a las personas, los argentinos compraron para atesoramiento 14.700 millones de dólares. Mientras los exportadores abastecían el mercado la cosa funcionó y el tipo de cambio se mantuvo entre las bandas. Cuando dejaron de entrar dólares y la demanda se sostuvo, para frenar la presión el Gobierno hizo un apretón monetario inédito”, dice Dal Poggetto. Para reducir la cantidad de pesos circulantes, contener al dólar y mantener a raya la inflación, el Gobierno subió hasta el 53% los encajes bancarios [los depósitos que están obligados a mantener como reserva y no pueden prestar] y pagó intereses en pesos de hasta casi el 80%.

Actividad estancada

La consecuencia de esas tasas por las nubes, es matemática pura, fue un parón de la actividad económica. El último informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa) señala que el promedio de adelantos en cuenta corriente fue del 49,8% de tasa real, lo que derivó en un costo adicional de financiamiento para las empresas de unos 100 millones de dólares. “Luego del rebote en V de la actividad económica en 2024, el primer semestre de 2025 muestra un evidente estancamiento y desde febrero se evidencia una tendencia a la baja que puede convertirse en recesión en el segundo semestre. De sostenerse este nivel hasta fin de año la economía rebotaría 4% respecto a 2024, guarismo inferior a las proyecciones del FMI, del 5,5%”, advierte la consultora.

Las mediciones del Indec, la oficina estatal de estadísticas, confirmaron el declive de la actividad económica en el informe del segundo trimestre de 2025 presentado el jueves. El PIB creció un 6% en la comparación interanual, pero cayó un 0,1% respecto del primer trimestre del año. El consumo bajó un 1,1% en el mismo período. Milei se volvió entonces, de un día para el otro, un heterodoxo económico.

Movido por la necesidad de mantener a raya la inflación en la víspera de las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre, apeló a una política de parches que difícilmente puede sostener a largo plazo. El mercado, poco a poco, perdió la paciencia.

El jueves pasado, el mercado lo dejó claro. El riesgo país cerró en 1.453 puntos básicos, un 16,6% más que en la víspera y el doble que en agosto. Los títulos argentinos en moneda extranjera se derrumbaron hasta un 14% y el banco central se vio forzado a vender 379 millones de dólares de sus reservas para contener la disparada del tipo de cambio, que por segundo día consecutivo había alcanzado el techo de la banda de flotación de 1.474 pesos establecida por el Gobierno. El viernes no le fue mejor y vendió 678 millones de dólares en una semana en la que el riesgo país superó finalmente los 1.500 puntos.

“El humor venía resquebrajándose desde el desarme en julio pasado de las LEFIs [una operación con letras del Tesoro que inyectó 10 billones de pesos en la masa monetaria y presionó sobre el tipo de cambio y la inflación]. Y de ahí para acá no aciertan una”, dice sin dar su nombre el operador de una de las agencias de inversión más importantes de Argentina. “No había ninguna necesidad de desarmar las LEFIs y se hizo todo mal. Se dieron múltiples subas de encajes, lo cual le viene muy mal a los bancos porque les achica el negocio. Cada peso que tiene que encajar un banco es un peso con el que no puede hacer otra cosa. Tuvimos niveles de volatilidad de tasa absurdos, lo cual tampoco ayuda a nadie. Todo eso habla de una mala praxis”, se queja.

La respuesta de aquellos con capacidad de ahorro fue la de siempre: comprar dólares ante un Banco Central con sus cuentas en rojo. Solo en julio, pasaron a manos privadas 5.432 millones. El sociólogo Ariel Wilkis, coautor del libro El dólar: historia de una moneda argentina, señala que el Gobierno de Milei no estuvo exento del habitual “proceso de dolarización que se registra en los meses previos a las elecciones”. “Este proceso choca con la narrativa de Milei del acompañamiento ciudadano a sus políticas”, subraya.

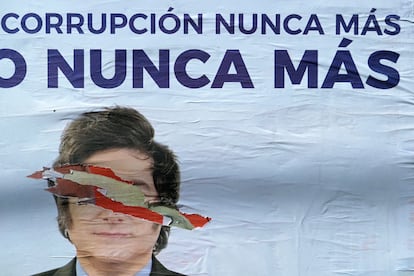

Para Wilkis, “el milagro de Milei fue hacer un ajuste con apoyo popular”. El líder ultraderechista fue el primer y único candidato de la historia de Argentina en llegar al poder con la promesa de pasar la motosierra al gasto público. Contra muchos pronósticos, retuvo un respaldo cercano al 50% después de subir el precio de la luz, el gas y el transporte público; de despedir empleados públicos e incluso recortar jubilaciones, el presupuesto de las universidades y de los hospitales nacionales de referencia. El presidente se ufanó dentro y fuera del país del acompañamiento ciudadano a sus políticas, pero esa imagen se resquebrajó en las elecciones legislativas del pasado domingo 7 en la provincia de Buenos Aires, en las que quedó casi 14 puntos por detrás del peronismo.

Las causas de la derrota electoral son múltiples. En el último mes, un alto funcionario vinculó a la hermana del presidente, Karina Milei, en un caso de cobro de sobornos para la provisión de medicamentos a discapacitados. Ha habido además errores políticos de un Gobierno sin experiencia y reacio a aceptar ayuda de sus aliados circunstanciales. Pero, sin duda, las penurias económicas explican la mayor parte del resultado.

Los argentinos celebran el descenso de una inflación que se comía el salario cada vez más rápido, pero están frustrados por no llegar a fin de mes por más que reduzcan gastos y aumenten las horas de trabajo. Algunos incluso recurrieron a créditos que después no lograron devolver: la morosidad de las tarjetas de crédito pasó del 1,9% en junio al 4,4% en julio y la de los préstamos personales del 4,1% al 6,4% en el mismo período, según el Banco Central. Se trata de los valores más altos desde principios de 2024, cuando la devaluación del 50% del peso ordenada por Milei y el posterior salto inflacionario desbarataron todas las cuentas de los hogares argentinos. “La paradoja del contexto actual es la estabilidad de precios en tensión con la escasez de ingresos”, dice Wilkis.

El fenómeno que describe Wilkis no es, sin embargo, nuevo en Argentina. Ocurría lo mismo en los años noventa, cuando la convertibilidad del peso con el dólar aplicada por el peronista liberal Carlos Menem y su ministro de Economía, Domingo Cavallo, aniquiló la hiperinflación. El costo fue una parálisis productiva sin precedentes, la elevación del desempleo y el cierre de miles de pequeñas empresas, sobre todo en las provincias. El sistema funcionó, como ahora, mientras la economía recibió dólares, en aquel tiempo mediante la privatización de decenas de empresas públicas y endeudamiento. Terminado el flujo, la tensión cambiaria fue insoportable y todo estalló por los aires en diciembre de 2001, con la crisis del corralito y la declaración de un cese de pagos monumental.

Nadie piensa en aquellos años oscuros, pero sí en advertir a Milei que la cosa no va tan bien como le gusta promover. Las elecciones en Buenos Aires fueron un cachetazo inesperado en la Casa Rosada, un despertar repentino de la ensoñación de un presidente que apela a “las fuerzas de cielo” para cumplir con lo que considera una cruzada divina contra “el socialismo”, “la casta” y “el kirchnnerismo”, origen, según su lectura, de todos los males del mundo.

Las urnas mostraron la foto de la crisis que siguió al ajuste, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, donde vive el 40% de la población del país. Eduardo Donza, investigador del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, afirma que el sacrificio demandado por Milei ha recaído en especial en la clase media. Algunos gastos comunes en este estrato social, como las cuotas de los colegios privados y las pólizas de salud, conocidas en Argentina como prepagas, han aumentado muy por encima del IPC, obligando a las familias a apretarse mucho el cinturón o a renunciar a estos servicios privados. A las familias no les alcanza el dinero porque los ingresos no han aumentado al mismo ritmo para absorber estos gastos y los derivados de la eliminación de subsidios a las tarifas de luz, gas, agua y transporte que rigieron durante los gobiernos kirchneristas.

En algunos sectores, los sueldos han empatado a la inflación; en otros, han quedado muy por debajo, como es el caso de los empleados públicos. Las fábricas de ropa y calzado, los comercios y la construcción han destruido empleo por el freno del consumo, la apertura de importaciones y del comercio online y la paralización total de la obra pública. La construcción perdió 73.415 empleos y la industria 42.870 desde la llegada de Milei al poder, según datos oficiales. “Los sectores medios, que podrían consumir más, dedican buena parte a pagar esos servicios que aumentaron o al colegio de los chicos y les queda menos que antes para consumir. Y eso tiene un costo para el empleo, que se precariza cada vez más”, subraya Donza. “Históricamente, el gran problema del mercado laboral argentino es la precarización, no la desocupación, porque quien no tiene un empleo formal debe inventarse un trabajo por cuenta propia. Estamos viendo una precarización y un aumento del pluriempleo, de personas que tenían un buen trabajo, pero le bajaron mucho los ingresos, por ejemplo los empleados del Estado, que buscan horas en otro trabajo, o jubilados con ingresos bastante bajos”, agrega.

Los sectores más vulnerables quedaron, en parte, a salvo del ajuste gracias al aumento de los planes estatales de ayuda. El sostenimiento de la red y el freno de la inflación contribuyeron a que 1,5 millones de personas salieran de la pobreza a finales de 2024 respecto a un año antes. Pero la última tasa, del 38,1%, refleja aún el deterioro socioeconómico de Argentina tras recurrentes crisis económicas. “En Argentina hay un alto porcentaje de pobreza estructural que es muy difícil de bajar. Ya son la tercera generación, es decir personas que nacieron en hogares donde los padres ya eran pobres y tienen problemas muy graves”, detalla este investigador.

Elecciones

La mirada de Milei está puesta ahora en las legislativas nacionales de medio término que se celebrarán el 26 de octubre. Su partido, La Libertad Avanza, está en minoría en ambas cámaras del Congreso y necesita sumar legisladores si pretende avanzar en los cambios estructurales que propone. Mientras tanto, agita el fantasma del regreso del kirchnerismo y el riesgo de todo tipo de calamidades económicas para pedir el voto. Si la economía tiembla, dice, no es porque esté haciendo las cosas mal, sino porque los inversores le tienen miedo al “riesgo kuka”, una forma despectiva de referirse a un eventual triunfo electoral del kirchnerismo. “El argumento para sostener el modelo es que si el populismo no vuelve más bajará el riesgo país y volverá el crédito. Pero el peronismo ganó en la provincia de Buenos Aires y las chances de que gane en las nacionales es alto”, advierte Dal Poggetto.

Está por verse si una nueva derrota electoral consumaría los presagios de Milei. Mientras tanto, el Gobierno atisba algún intento de apertura política para sumar la voluntad de aquellos aliados políticos que fue dejando por el camino. “Las ideas de la libertad arrasarán en Buenos Aires”, repetía Milei durante la última campaña, y se equivocó. La semana que pasó, el presidente anunció la conformación de una “mesa política” y otra de “diálogo federal” donde pretende sentar a los gobernadores que, tras un apoyo inicial a su gestión, ahora le dieron la espalda. El proyecto de presupuesto que presentó el pasado lunes incluye más fondos para las provincias y una leve mejora en los fondos destinados a las universidades públicas y los gastos de salud y educación. Milei se mostró mucho más moderado: no insultó y hasta evitó su grito de guerra, “¡Viva la libertad, carajo!”, con el que suele cerrar sus discursos.

Está por verse si el giro hacia la moderación no llega demasiado tarde. El presidente no solo ha perdido el cariño de los gobernadores, encarnación del poder territorial, sino también de los dueños del dinero. El bróker desencantado habla de un “cansancio” ante los modos de Milei y su equipo económico. “Se manejan con una soberbia absoluta. Nos gustaría que hubiese un manejo más profesional de la política y de la comunicación, porque no estamos para ser soberbios, claramente. Veremos si tienen la capacidad de reaccionar”, dice. El lunes poselectoral, los bonos de la deuda se derrumbaron y las acciones de las empresas argentinas cayeron hasta 20% en Wall Street. El tipo de cambio alcanzó por primera vez el techo de la banda, 1.475 pesos, con lo que el Banco Central tuvo que vender 54 millones de dólares el jueves.

Cuando caen las ganancias, las formas sí importan.

La inversión extranjera llega con cuentagotas

La feria Argentina Oil & Gas, el mayor escaparate del sector energético del país sudamericano, cerró la semana pasada su edición anual con la participación de más de 400 empresas y unos 30.000 visitantes, cifras récord que muestran el atractivo de este sector y, en especial, su joya, la gigantesca formación de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina.

El interés, sin embargo, va acompañado de cautela. Las multinacionales miran de reojo las crecientes dudas sobre la gobernabilidad de Javier Milei y los problemas de financiación, de infraestructura y de reformas pendientes que arrastra Argentina. Como resultado, muchas mantienen el pie en el freno ante la decisión de invertir cientos o miles de millones de dólares en iniciativas a medio y largo plazo. Algunas, incluso, han optado por vender al mejor postor e irse, como la estadounidense Exxon Mobile o la española Telefónica. Desde agosto de 2024, Argentina cuenta con un generoso régimen de incentivos fiscales, cambiarios, aduaneros y legales por 30 años para las compañías que presenten proyectos de más de 200 millones de dólares (el denominado RIGI). Un año después, sólo se han aprobado siete proyectos, por una inversión total de 13.067 millones de dólares (11.000 millones de euros al cambio actual) y una previsión estimada de mil empleos directos.

La iniciativa más importante es la planta flotante de licuefacción de gas natural (GNL) que se instalará frente a las costas de la provincia patagónica de Río Negro. La inversión aprobada hasta ahora es de 6.878 millones de dólares (5.800 millones de euros) para la instalación de dos buques que contarán con una capacidad total de producción de seis millones de toneladas anuales de gas natural licuado. Toda la producción se destinará a la exportación, según anticipó Southern Energy, el consorcio de empresas argentinas a cargo.

Argentina optó por la licuefacción en buques tras la retirada de la malasia Petronas de un ambicioso proyecto que había pactado con la petrolera estatal YPF para construir una planta de GNL en tierra por un valor que se estimaba por encima de los 30.000 millones de dólares.

“Necesitamos el RIGI para blindar este tipo de inversiones porque sino no se harían. En otros países de la región no hace falta”, admitió el director del Instituto Argentino del Petróleo y el Gas, Ernesto López Anadón, en un encuentro con periodistas. López Anadón reconoció además que Argentina “tiene que reformar muchas cosas si quiere ser competitiva” en los mercados internacionales.

Reformas pendientes

Algunas de las reformas que los inversores piden a gritos desde hace años —como una impositiva y otra del mercado laboral— no pueden hacerse a través de un decreto presidencial sino que requieren de largas negociaciones y búsqueda de consensos en un Congreso argentino fragmentado. Javier Milei, que ha mostrado escasa cintura política en el último año e incluso ha roto puentes con algunos de sus aliados, no tiene forma de avanzar en estas leyes. Su suerte parece ligada a un buen resultado en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre, en las que se renovarán parcialmente las dos cámaras.

La política es sólo uno de los factores que miran los inversores. En sus exposiciones en el Argentina Oil & Gas, los altos ejecutivos de empresas de hidrocarburos señalaron que el cuello de botella que más preocupa a la industria a día de hoy es el de la financiación. Las altas tasas impuestas por Milei han frenado de golpe el acceso al crédito y tampoco llegan fondos externos. Las compañías argentinas Tecpetrol y Pluspetrol anticiparon que esperarán a que las condiciones macroeconómicas se ordenen para acelerar las inversiones que tienen proyectadas.

La misma incertidumbre reina entre las empresas mineras, uno de los sectores de mayor crecimiento previsto en los próximos años. El gigante anglo-australiano Rio Tinto tiene aprobado un proyecto para invertir 2.724 millones de dólares en la provincia norteña de Salta para la producción anual de hasta 60.000 toneladas de carbonato de litio; la australiana Galan Lithium cuenta con otro de 217 millones de dólares para producir cloruro de litio en la vecina provincia de Catamarca.

Uno de los problemas a resolver son las infraestructuras con las que trasladar las materias primas obtenidas por estas industrias extractivas y el elevado coste del transporte en un país con una extensión de casi 4.400 kilómetros por carretera de norte a sur. Desde que llegó al poder, Milei frenó la obra pública y las carreteras de todo el país se resienten cada día más. Los camiones que circulan por las rutas nacionales que conectan el país por el norte con las fronteras de Bolivia, Paraguay y Brasil deben sortear agujeros provocados por la falta de mantenimiento y las autoridades provinciales advierten del riesgo creciente de accidentes viales.

De las 2.700 obras inconclusas durante el Gobierno de Alberto Fernández, el 54% no tuvo ningún avance bajo el actual Ejecutivo. Tarde o temprano el Gobierno deberá reanudarlas, por más que sume presión al precario equilibrio fiscal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.