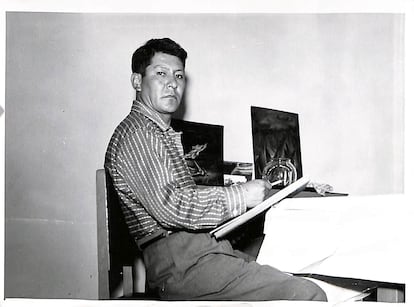

Miguel Alandia, el muralista de los obreros cuya obra fue protegida por mineros durante la dictadura militar boliviana

El Museo Nacional de Arte de Bolivia inaugura una sala permanente con las obras del artista que utilizó su producción como medio de luchas sociales y subversión

Corría el año 1965. Los regímenes militares copaban América Latina y Bolivia no era la excepción. El general René Barrientos ordenó, como una de las primeras medidas de su gobierno de facto, la toma de los campamentos mineros, donde se encontraba la mayor fuerza militante de los partidos de izquierda. Uno de los más importantes era el centro Milluni, en el altiplano de La Paz, porque albergaba la radio y foco de comunicación para movilizaciones La voz del minero. Los soldados arremetieron y se llevaron cadáveres, micrófonos y controladores. No se percataron, sin embargo, de que el muro del auditorio del teatro del campamento era falso: una pared de adobe construida por los trabajadores de la mina cuando fueron alertados del ataque y que protegía un mural que contaba su historia de explotación.

Es uno de los 16 murales que pintó, entre 1953 y 1966, el artista plástico Miguel Alandia Pantoja (Bolivia, 1914- Perú, 1975), dirigente sindical y uno de los mayores representantes de la intelectualidad de izquierda boliviana. Al ser considerado un enemigo de la dictadura, el presidente Barrientos ordenó la destrucción sistemática de su obra plasmada en edificios públicos. No todos los murales tuvieron la misma suerte que el de Milluni, y muchos ya no existen. Un tardío consuelo llega ahora, con la reconstrucción —a base de bocetos y estudios previos que dejó el autor— de uno de los murales que fue extraído y demolido del Palacio de Gobierno en 1964. Es la pieza central de la nueva sala permanente que el Museo Nacional de Arte de Bolivia (MNA) dedica a Alandia, inaugurada a finales de julio.

“Hemos cumplido un sueño del maestro que nos hizo conocer uno de sus hijos: reponer el mural construido en el hall del Palacio de Gobierno”, asegura Claribel Arandia, directora del MNA. La clase trabajadora no solo fue el principal motivo temático de la obra de Alandia, sino también de quienes más cerca estuvo, organizándolos en sindicatos y exigiendo sus derechos laborales, que no fueron promulgados en Bolivia hasta 1942. Su arte nunca estuvo separado de su activismo político, un camino coherente tras vivir en carne propia las agitaciones sociales del siglo XX en el país sudamericano.

Alandia nació en el principal centro minero del altiplano, Catavi (Potosí), tierra rocosa, cubierta de sílice. Hijo de una vendedora de pan y un contador de la empresa minera, presenció con nueve años la llamada masacre de Uncía (1923), en el campamento aledaño. El Ejército disparó a mansalva contra una huelga de trabajadores que se habían agrupado en una federación y exigían su reconocimiento, además de mejoras laborales. Fallecieron nueve personas, y desde entonces la muerte —dramatizada con tonos oscuros y con el altiplano de fondo— sería una constante en su obra, como en los cuadros Homenaje a los líderes mineros asesinados (1965) o Cuatro mujeres y un yaciente (1969), por mencionar un par.

Las condiciones en la mina entonces eran deplorables: explotación intensiva sin industrialización, los mismos mineros realizaban el traslado de mineral a pie por kilómetros, y la expectativa de vida era inferior a los 40 años. La plata primero y luego el estaño eran el sustento económico de la nación, pero la producción estaba en manos de un pequeño grupo de empresarios. “La época republicana continuó con el orden colonial y no subvirtió los privilegios económicos y políticos basados en la condición étnica (…) Los sectores oligárquicos mantenían su dominio en base a la explotación de la mano de obra indígena y trabajadora”, escribe la historiadora Daniela Franco en el libro Dos miradas sobre el artista al servicio de la revolución (2024), del que es coautora junto a Javier del Carpio.

La convulsión social no dio tregua a la vida de Alandia. A los 18 años fue llamado para engrosar las filas del Ejército en la Guerra del Chaco (1932-1935) contra Paraguay. Fue un sangriento enfrentamiento entre dos países que no habían terminado de despegar económicamente como sus vecinos, y que pusieron sus intereses en una región limítrofe con supuestas reservas petroleras. El pintor dejó un registro gráfico de su vivencia como prisionero de guerra, experiencia que profundizó su conciencia social: las líneas del frente estaban compuestas por indígenas del altiplano llevados a un ecosistema de bosque seco, sin saber muy bien qué hacían allí.

Llegaría Alandia a la cúspide de su activismo político a su regreso del Chaco, que coincidió con el estallido de la Segunda Guerra Mundial. La demanda de estaño subió exponencialmente, y con ella, la explotación de los mineros. “Como una forma paliativa de afrontar la crisis económica que se arrastraba desde la Guerra del Chaco, el presidente Enrique Peñaranda aceptó la ayuda financiera americana, que no era más que incentivos monetarios a cambio de algo mucho más grande: una producción minera a precios irrisorios”, apunta en la biografía del pintor potosino el coautor Javier del Carpio, quien estudia su vida desde hace 20 años. El alza de precios trajo una bonanza a las empresas mineras que no se vio reflejada en los obreros.

Cerca de 7.000 mineros marcharon hasta las oficinas de una de las empresas en Catavi, donde los esperaba el Ejército, que disparó a quemarropa y dejó un saldo de 19 muertos. Alandia radicalizó su actividad política: militó en el Partido Obrero Revolucionario y fundó en 1947 la Central Obrera Nacional, vigente hasta hoy como Central Obrera Boliviana. Mientras tanto, en el plano artístico —menos prolífico en aquella época por el convulso contexto— descargó su sentir en el mural Dictadura capitalista: último acto (1945). En la parte superior, sobre una cruz, están caricaturizados los presidentes de los países protagonistas de la Segunda Guerra: de Roosevelt a Hitler.

Abajo de ellos, en un escenario lúgubre y dantesco, aparece la indígena Marcela Barzola sin un brazo, una de las mártires de la masacre de Catavi. A sus pies yacen cuerpos, y detrás de ellos, una multitudinaria protesta con el pasacalle: “Queremos pan…”. La lucha por revertir el orden económico y político culminó en una revolución armada en 1952 —que bebió mucho de sus antecesoras en la región: México y Cuba—, en la que Alandia participó con fusil y dinamita en mano. La victoria fue para los subversivos y parecía que finalmente llegaba un momento de paz para el artista. Pidió su baja momentánea de su partido para dedicarse a su pintura y fue contratado por el gobierno de la revolución para hacer varios murales.

“El muralismo presenta el anhelo de llevar un mensaje de identidad a las grandes masas. Es sobre todo una tendencia política más que una finalidad artística. Tiene un sentido pedagógico para la educación estética”, dijo en una entrevista Alandia. El principal representante del muralismo mexicano, Diego Rivera, visitó Bolivia en 1954, se quedó impresionado con su trabajo e intercedió para que expusiera en el Palacio de Bellas Artes del D.F. en 1957. Le dio el puntapié internacional al boliviano: en la década del sesenta Alandia expuso en Rusia, Checoslovaquia, Yugoslavia, Hungría, Austria, Chile y Uruguay, entre otros.

Cuando estaba en esa gira y parecía gozar de su mejor momento, llegó la noticia más aciaga: los conservadores volvían a arremeter con un golpe de Estado. Barrientos no solo ordenó la destrucción de su obra monumental, sino que también avasalló su casa y se llevó documentos y objetos personales. Alandia tuvo que quedarse con su familia en Montevideo, aunque volvió en 1971 para participar de un intento de derrocamiento armado que fracasó. Murió en el exilio, en Lima, cuatro años después, aquejado por un cáncer.

Del Carpio lo define como un “hombre inquebrantable, muy paciente y sencillo, pero de temperamento aguerrido cuando tenía que defender sus principios”. Fue él quien descubrió el mural de Milluni en 2017, en riesgo de desaparecer por nunca haber sido restaurado. Después de peregrinar por instituciones públicas para su rescate, finalmente el Ministerio de Cultura inició las reparaciones. Llegó la pandemia, se cerró esa cartera y el proyecto quedó huérfano. En 2023 se anunció que el mural había sido robado.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.