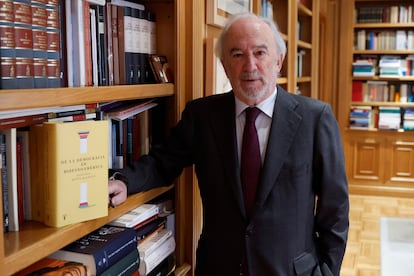

Muñoz Machado, director de la RAE: “La democracia para Bolívar era un peligro y los que andaban a su alrededor fueron contagiados de ese ramalazo autoritario”

El jurista publica un ensayo donde analiza la búsqueda de la soberanía en América tras una historia de caudillajes, dictaduras, revoluciones y nuevos autoritarismos

En las más de mil páginas que Santiago Muñoz Machado (Pozoblanco, Córdoba, 76 años) dedica a su ensayo De la democracia en Hispanoamérica (Taurus), la gran mayoría de ellas tiene que ver con su reverso. Es decir, con caudillos déspotas, dictadores sátrapas, revoluciones que hacen desembocar en distopías sus laberintos utópicos y en esos nuevos manducones de este siglo XXI que responden a una triste tradición de oprobio. La luz de la democracia en el continente ha sido escasa desde los procesos de independencia, pero eso no convierte a ese espacio en una excepción. Los destinos universales de los pueblos con su soberanía han sido siempre la rareza común a la especie humana.

Son dos principios muy concretos los que definen mundialmente la democracia: la división de poderes y el reconocimiento de los derechos fundamentales del hombre. Esto tan sencillo de comprender resulta complicadísimo a la hora de ser llevado a la realidad. Hoy, en pleno siglo XXI, donde más asentada ha quedado esa práctica, también se encuentra en peligro. América Latina busca su sitio entre las democracias universales, pero también, últimamente, con sus peculiaridades, como deja patente el actual director de la Real Academia Española (RAE). “Los problemas que ha tenido América Latina en este campo han sido, precisamente, pretender una diferenciación excesiva”, afirma Muñoz Machado. “Las reglas que la definen se inventaron hace 200 años. El esquema general de la democracia consiste en la separación de poderes y la garantía de los derechos, pero bajo un pretexto de singularidad, a veces se admiten cosas que no son compatibles con esto”.

No debe ese aspecto, sin embargo, afectar a la moral de aquellos países cuando ha sido demasiado humillada desde el norte con tintes racistas a lo largo de la historia. “Argumentos que lamentablemente han asumido muchos intelectuales latinoamericanos, cuando han buscado excusas en la sensación de considerarse incompatibles con esa forma de gobierno o a la hora de esgrimir razones que justifican el retraso, como el colonialismo o el imperialismo. Es una tensión difícil de resolver, pero no debemos desanimarlos”, asegura el académico y jurista. “Esas teorías han sido aceptadas e incorporadas en sus discursos y me parece inaceptable. La literatura sobre la inferioridad racial ha sido utilizada por EE UU como excusa para algunas intervenciones militares. Consideran al mestizo como ser inferior por el hecho de ser mestizo, creen que no ha salido nada bueno de la hibridación. Pero fue algo que evitó el exterminio, el modelo anglosajón que imperó y asoló el norte”.

Resulta necesario para él situarse en la modernidad y persuadirles de que su idiosincrasia es occidental. “No podemos exhortarles, como han hecho muchos, con el argumento de que son más torpes por mestizos, cuando esto es una ventaja, o por la carga de la herencia del esclavismo: eso no vale. No deben cejar ni darse excusas para no evolucionar. Los europeos también hemos perpetrado cosas horribles en el pasado siglo, muchas más en comparación a las actuales respecto a América, pero en los últimos años nos hemos mantenido en los principios básicos de convivencia democrática”.

Un peligro para la democracia en América Latina es la falta de alternancia, según Muñoz Machado. “La mayor singularidad es la pretensión de algunos dirigentes de llegar al poder y cuando se instalan, no dejarlo. La interrupción de la alternancia ha sido, quizás, el mayor obstáculo allí para evitar el libre juego de las reglas. El problema aparece cuando algunos se quedan con el país de la manera más indeseable posible, ¿se puede concebir algo más perverso que apropiarse de un espacio territorial que pertenece a millones de personas?”, se pregunta Muñoz Machado.

Resulta una práctica que se ha dado de muchas maneras a lo largo del tiempo. En el siglo XIX con el caudillaje, en el XX, mediante dictaduras y revoluciones y en el XXI con las nuevas democracias y nuevos constitucionalismos. “Un invento que no está mal, no me parece reprobable a priori, pero que está sirviendo a varios para perpetuarse en el poder”, afirma el ensayista.

El nuevo constitucionalismo añade elementos positivos a la democracia representativa, según Muñoz Machado. “Evita también corruptelas instaladas en la democracia tradicional, incluso en Europa. ¿Quién va a negar que para eludir tanta partitocracia se recurra a formas de consulta directa al pueblo? Sin embargo, cuando estas consultas se tergiversan o quedan manipuladas, cuando no se permite la presencia de la oposición para un debate, y se reduce la libertad de expresión, además de eliminar a los adversarios, nos encontramos con un problema”.

En eso, los autócratas del siglo XXI son los herederos del caudillaje y las dictaduras del pasado. Liquidan el debate público y la libertad de expresión. Una tradición que llega desde el carácter autoritario de Simón Bolívar, tan reivindicado hoy por ciertos sátrapas, como el presidente venezolano Nicolás Maduro. “Él se levanta contra una España absolutista, pero en el fondo le hubiera gustado ser lo mismo”, asegura el autor. Deja tras de sí, además, todo un remanente de aprendices de caudillo con caracteres similares. “La democracia para Bolívar era un peligro y los que andaban a su alrededor fueron contagiados de ese ramalazo autoritario”.

Tampoco el espíritu liberal emanado de las cortes de Cádiz en 1812 ayudó a crear una situación proclive a la democracia en los territorios que en ese contexto empezaban a independizarse. “La constitución gaditana fue una de las grandes ideas políticas generadas por España en la historia. Pero quedó interferida por alguna de nuestras manías y temores. La idea de Cádiz para un gobierno global, que abarcara los dos hemisferios, es nueva”, asegura Muñoz Machado. Pero se aplicó con cortas miras: “Hubiera requerido dar la libertad suficiente. Los liberales son quienes no ceden ante la autonomía de esos virreinatos, prefieren centralizar el poder y ante esa oferta empiezan las independencias. No demostraron generosidad suficiente para desarrollar aquella idea global”.

Una vez logran desgajarse paulatinamente de España comienzan los problemas propios de cada nación. Para empezar, delimitar el territorio. “Cada independencia da lugar a establecer sus fronteras. Al deseo de un estado va ligado el ámbito territorial, después de poder, ¿quién manda? Se abre una disputa que conecta con eso. ¿Queda al cargo el antiguo cacique, un caudillo, una autoridad elegida, el pueblo?”.

La disputa sobre la soberanía no queda resuelta hasta muy a finales del XIX en algunos casos, como Argentina, Chile o México. Derivas como la de Argentina resultan extremas. Una vez concretada la independencia, con arreglo al territorio, aplican el exterminio, como ocurre en las campañas del desierto, con Julio Argentino Roca como presidente para conquistar la Patagonia. “Expulsa a los indígenas a patadas, con montones de muertos. Los araucanos, por ejemplo, no se rendían nunca, fue el pueblo más resistente cara a los españoles, hasta dejar una frontera formal que siempre se respetó, pero que las repúblicas independientes rompieron violentamente y acabaron conduciendo a las reducciones, como llamaban allí, es decir, a las reservas de indios que había en Estados Unidos”.

El indigenismo es una de las cuentas pendientes y se ha impuesto como ideología en el siglo XXI. “Pretende una devolución de las tierras que les fueron expropiadas y se ha convertido en uno de los grandes argumentos del nuevo constitucionalismo. Algo que le convierte en peculiar es la defensa de esas comunidades”, afirma Muñoz Machado. Pero genera desafíos y contradicciones enormes, a su juicio. “La necesidad de buscar un mayor respeto a los derechos de las culturas originarias supone un reto complicado. Organizar un estado teniendo en cuenta las características del territorio y las culturales específicas de algunas comunidades indígenas es algo importante. Pero, ¿cómo lo aplicas?”.

La dinámica del nuevo constitucionalismo comprendía este fenómeno y fue recogido desde el principio. “Empieza en Nicaragua en 1987, con una constitución que reconoce a las comunidades indígenas. Después llega la de Colombia en 1991 y posteriormente la triada de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Daba la impresión de que América se llenaría de esa nueva corriente normativa. Pero el fenómeno se detiene en Chile con la propuesta de Gabriel Boric, rechazada en referéndum”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.