Cuando la pintura es alta costura: la obra de John Singer Sargent también es una historia de la moda

Una exposición en la Tate Britain de Londres indaga en el interés del gran retratista estadounidense por el atuendo de sus modelos y expone 50 cuadros junto a los vestidos que los inspiraron

Pintó a aristócratas, industriales, escritores, políticos y hasta sufragistas, igual que Velázquez o Van Dyck retrataron a la realeza de su tiempo. O tal vez se parezca más a Frans Hals, el flamenco que se distanció de los monarcas para retratar a una burguesía erigida en nueva clase dominante durante el Barroco. En la obra de John Singer Sargent (Florencia, 1856-Londres, 1925), el más europeo de los pintores estadounidenses, se observa un retrato colectivo del París y el Londres de entresiglos, las dos ciudades donde se convirtió en uno de los pintores más influyentes de su tiempo, en el que abundaron los personajes exuberantes, los nuevos ricos, los arribistas sin escrúpulos y las damas obligadas a cambiar de atuendo cuatro veces al día para señalar su superioridad social.

A Sargent lo distinguía su gusto por la moda, en la que veía el signo distintivo que le permitía entender las vicisitudes de cada individuo. Así lo demuestra una nueva exposición, Sargent and Fashion, uno de los platos fuertes de la primavera cultural en Londres, que se puede visitar en la Tate Britain hasta el 7 de julio. La muestra, que exhibe una cincuentena de óleos del pintor junto a algunos de los vestidos reales que los inspiraron, refleja la atención extraordinaria que prestó al vestuario que lucían sus modelos. Entre ellas estaban las clientas de la alta costura que entonces florecía en la capital francesa. Firmas como Doucet, Paquin o, sobre todo, Worth, que llegó a emplear a 1.200 trabajadores en 1870, abastecían de conjuntos de seda y terciopelo a compradoras jóvenes, en muchos casos estadounidenses que buscaban marido en Europa. Esos vestidos eran “su armadura social”, como escribiría luego Edith Wharton, tal vez la mejor cronista de ese estrato social.

En la elección de esos vestidos entraba en juego su reflejo pictórico: al comprar cada modelo, esas mujeres se preguntaban cuál sería su reflejo en el lienzo, igual que los estilistas de hoy se inquietan por la fotogenia de los vestidos que escogen para sus clientas. El óleo fue la alfombra roja de la Belle Époque. Reputado por su trazo impresionista y por su atención al atuendo, Sargent fue uno de los retratistas más solicitados de su tiempo. Sus cuadros circulaban por toda la sociedad y daban fe del nuevo poder adquirido por sus protagonistas, como los perfiles de los emperadores romanos en las monedas de la antigüedad.

“Solo pinto lo que veo”, decía Sargent. Por descontado, mentía. El artista, que cobraba 1.000 guineas por retrato (unos 100.000 euros de hoy), era conocido por ignorar las preferencias de sus modelos, por mucho que le pagaran. No solo ejercía de pintor, sino también de director artístico: escogía los vestidos y accesorios, a veces contra la opinión de sus clientas, imponía el decorado más adecuado y modelaba la tela sobre sus cuerpos como lo haría un modista. Lady Sassoon (1907) es un retrato de Aline de Rothschild, heredera de la dinastía de banqueros, vestida con una capa negra de tafetán forrada de satén rosa, una prenda llena de pliegues y ondulaciones que parece lucir mejor en el cuadro que en la sala del museo, donde parece mal iluminado y desprovisto de magia. Ellen Terry como Lady Macbeth (1889) es otro ejemplo del poder de transformación de Sargent: un retrato de la famosa actriz con una túnica enjoyada, en tonos verdes y granates, más espectacular en el lienzo que en la realidad, siempre un poco más prosaica.

Sargent no solo ejercía de pintor, sino también de director artístico: escogía los vestidos y accesorios, imponía el decorado más adecuado y modelaba la tela sobre el cuerpo como lo haría un modista

Cada retrato es una pequeña representación, una función sobre la identidad de su protagonista, que Sargent pone en escena con una relativa sencillez, con una elegante economía de recursos. El mejor ejemplo podría ser Madame X, una de sus obras más famosas, prestada por el Metropolitan de Nueva York. Es el altivo retrato de perfil de Virginie Gautreau, nacida en Nueva Orleans y residente en París, que suscitó un escándalo inmenso cuando fue presentado en el Salón de 1884. Su ceñido corpiño negro se sujeta con dos tirantes llenos de piedras preciosas. En la versión original, el de la derecha caía de su hombro, lo que despertó una polémica que obligó a Sargent a exiliarse en Londres y a volver a pintar el cuadro con los dos tirantes en su sitio. En 1916, lo donó al Metropolitan con un mensaje para su director: “Supongo que es lo mejor que he hecho”.

En realidad, esa mujer de piel blanquecina —producto del maquillaje, como evidencia Sargent con toda su maldad al contrastarla con una oreja al rojo vivo— descendía de esclavistas propietarios de una gran plantación, información que elude una muestra que, a ratos, se queda en un espectáculo suntuoso pero superficial y tramposo. Algunos de los vestidos y accesorios son de época, pero no todos: descubrimos un sombrero de copa de 1900 o un cuello de encaje francés, desprovistos del aura sobre la que teorizó Walter Benjamin, no coinciden con los que lucen sus modelos. Cuando una pieza textil no corresponde con la del cuadro, el espectáculo se viene abajo.

La muestra explora tímidamente la subversión de los roles de género que practicó Sargent, que tendría que ver “con la deliberada ambigüedad sexual y con los círculos homosexuales y homosociales en los que a menudo se movía”, apuntan en el catálogo de la muestra sus comisarios, Erica Hirschler y James Finch. En las salas de la muestra, en cambio, no se menciona este aspecto, fundamental para entender la relación con las mujeres que posaron para él, en la que hay más complicidad y fascinación que erotismo, o sus retratos masculinos, en los que sí reside cierta ambigüedad. Después de todo, el homoerotismo fue uno de los signos de ese tiempo, como también demuestra la obra de Henry James, íntimo amigo de Sargent, o luego la de E. M. Forster, gran admirador del pintor.

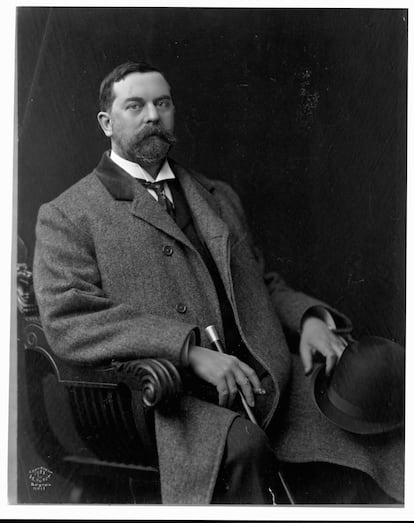

La Tate expone retratos andróginos como el del lánguido Albert de Belleroche, un joven pintor inglés, o el de Samuel Pozzi, ginecólogo francés que viste una bata roja con pantuflas asomando en la parte inferior, un gesto poco habitual en su tiempo que desafiaba la presentación pública de los hombres poderosos. Pero no se atreve a mostrar las litografías secretas de Sargent, descubiertas tras su muerte, donde pintó a hombres desnudos cubiertos por sábanas reducidas a la mínima expresión. La elegancia, decía Balenciaga, siempre pasa por la eliminación.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.