La animación española: de las catacumbas a la explosión de creadores

Una exposición en la SGAE en Madrid que viajará al festival de Sitges y otra en San Sebastián dedicada a ‘El sueño de la sultana’, el primer largo europeo animado que concursa en el festival donostiarra, ahondan en el pasado y presente de una técnica en boga

El acetato de Cleo, una de las niñas de la familia Telerín, asoma como un tesoro en una de las salas del Palacio de Longoria de Madrid, la sede de la SGAE. Es una de las centenares de piezas que componen la exposición ¡Animación! De Garbancito de la Mancha a Robot Dreams, hasta el 2 de octubre, cuando se trasladará al festival de cine de Sitges, que ha colaborado en su creación, donde podrá verse del 6 al 15 de ese mes. A lo largo de las habitaciones luminosas y los pasillos que rodean el patio del palacete se expande la historia de la animación española. Solo una pequeña sala permanece a oscuras, para proteger las piezas: es la destinada a animación experimental. Allí se ve una pequeña muestra del trabajo de Isabel Herguera, la veterana animadora vasca cuyo El sueño de la sultana se convertirá, el domingo 24, en la primera película europea de animación que concursa en el festival de San Sebastián.

A Herguera está dedicada otra exposición en el centro Tabakalera de San Sebastián que explica el proceso de creación del filme y que estará abierta hasta el 7 de enero de 2024. De repente, pasado y presente de la animación española coinciden para subrayar el buen momento actual por el que pasa este formato, tras décadas moviéndose por las catacumbas de la industria cinematográfica, sobreviviendo solo por la obstinada pasión de sus creadores.

En Madrid, ante los ojos de los visitantes se despliega un viaje en el tiempo. Conformado por piezas originales que ha ido buscando la comisaria de la muestra, Maribel Sausor, responsable del departamento de Actividades Complementarias de la SGAE, entre los herederos de quienes alguna vez se lanzaron a crear en este formato. Por ejemplo, en el rincón dedicado a Garbancito de la Mancha (1945), el primer largo de animación en color europeo, y que se reconstruyó gracias a la aparición de algunos rollos en Nueva York en 2019, refulgen unos dibujos a tinta de su codirector, Arturo Moreno, cedidos por su hija.

La exposición es prolífica, con significativas paradas en la obra de pioneros como los estudios Moro (que produjeron numerosas series y anuncios para televisión, el medio para el que se desarrollaron durante muchos años los dibujos animados españoles), que fundaron en 1955 los hermanos José Luis y Santiago Moro. Allí nacieron la familia Telerín, la calabaza Ruperta del concurso Un, dos, tres... o el anuncio de Movierecord. Hay obras de otros genios, como Cruz Delgado, padre de El desván de la fantasía (con dibujos de José Ramón Sánchez) o de Don Quijote de la Mancha. O de Claudio Biern Boyd (Ruy, el pequeño Cid; D’Artacán y los tres mosqueperros; La vuelta al mundo de Willy Fog y David, el Gnomo).

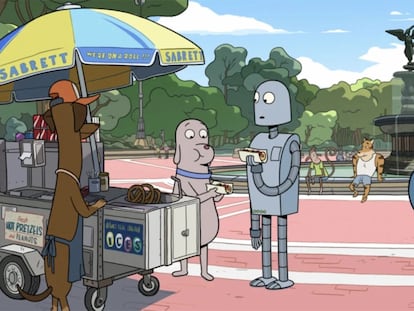

En una urna se resguarda el proyector Stuck creado en 1952 por José Escobar, el dibujante de Zipi y Zape o Carpanta, y que también se dedicó a la animación, como muestra el largo recientemente restaurado Érase una vez... (1950). El paseo llega a Alberto Mielgo, que ganó el Oscar con The Windshield Wiper el año pasado, y la explosión de los últimos tiempos: desde series para web como Cálico electrónico, hasta largos más personales como El lince perdido, O Apóstolo, Black is Beltza o Unicorn Wars, o industriales como Klaus, de Sergio Pablos, o la saga Tadeo Jones, de Enrique Gato. Este año, en el festival de San Sebastián, junto a El sueño de la sultana podrá verse en la sección Proyecciones Especiales Dispararon al pianista, de Fernando Trueba y Javier Mariscal. Y en Sitges, tras su estreno en Cannes, Robot Dreams, de Pablo Berger. El director de arte de este filme, José Luis Ágreda (autor del cartel de la exposición), lo fue también de Buñuel en el laberinto de las tortugas, de Salvador Simó, quien, por fin, el 19 de abril de 2024 verá estrenado su nuevo largo, Dragonkeeper, producción hispanochina pensada para conquistar las salas de todo el mundo.

En un descanso del montaje de la muestra, Maribel Sausor charla con la asesora de la exposición, Pilar Yébenes, profesora de Animación en la Universidad Europea de Madrid y autora de los libros Cine de animación en España y 100 años de animación española, arte y tecnología. Ambas coinciden en rechazar la imagen de la animación española como la hermana pequeña y fea de una industria cinematográfica tampoco especialmente potente durante décadas en el aspecto económico. Para Sausor, “como la mayor parte de las veces ha sido un producto hecho para niños, se la subestimó, cuando en realidad fue la primera industria del cine en España, al menos en venderse internacionalmente”. “En 1945 se hizo Garbancito de la Mancha, años después los anuncios de los estudios Moro ganaban premios en el festival de Cannes de publicidad y la serie Don Quijote de la Mancha se tradujo a 35 idiomas”. Yébenes subraya: “Cuando el cine español apenas salía al exterior, los pioneros de la animación entendieron la importancia de la internacionalización. Ahora ya hay industria, pero tenemos que luchar contra la lacra de la comparación con la animación de Hollywood”.

Si la animación ha sido el patito feo del cine español, la técnica del stop-motion (en la que se fotografían muñecos y objetos fotograma a fotograma para simular su movimiento) todavía era peor considerada. Y, sin embargo, España no ha dejado de producirla. Adrián Encinas ha dedicado una década a investigar esos esfuerzos primigenios, y el resultado se puede disfrutar en su libro Stop-motion español (1912-1975) (Desfiladero ediciones), que además de ser una obra exhaustiva, aporta un código QR para acceder a algunas de esas películas. “En este viaje he descubierto, por ejemplo, que el primer corto español de animación no es el desaparecido El apache de Londres, de 1915, sino que tres años antes Segundo de Chomón [creador pionero de películas fantásticas] realizó en Barcelona El gusano solitario, una obra que combina rodaje de actores y animación de muñecos”, cuenta Encinas. El filme ha aparecido en el EYE Museum de Holanda. “O que en Pipo y Pipa en busca de Cocolín participó Elsy Gumier, que he confirmado fue la primera mujer animadora y productora de este formato en España. Participó durante la Segunda República tanto en proyectos de muñecos como de dibujos animados”. El corto, de 1936, fue destruido por el franquismo porque el muñeco protagonista llevaba un gorro confeccionado con una portada del diario republicano Ahora.

Encinas cree que aún hay tiempo “para encontrar material de los pioneros”, como Salvador Gijón (1904-1981), el maestro de la stop-motion en España, que tuvo éxito con cortos y anuncios durante décadas, aunque fracasó en su intento de levantar un largo, Noche de reyes, a finales de los sesenta, por la imposibilidad de cumplir los cortos plazos temporales marcados por la entonces vigente Ley del Cine para Menores. “Estos esfuerzos procedían de artistas de clase media o alta, sobre todo en los barceloneses, porque eran los únicos con dinero para estas obras, y de familiares de ellos”, apunta, y pone de ejemplo la filmografía de la tarraconense María de las Victorias Vicky Vallhonrat, que de 1965 a finales de los setenta “plasma en su cine su pasión por su familia, los viajes y las artes, que disfruta por su posición privilegiada”. En cualquier caso, “el stop-motion español no logró la calidad de otros países europeos por cuestiones económicas, que no de imaginación”. Hoy, esa diferencia ha desaparecido, y el ejemplo es O Apóstolo (2012).

En la brega por sacar adelante su obra se incluye a Isabel Herguera (San Sebastián, 62 años), que solo ahora ha logrado levantar su primer largo, El sueño de la sultana, después de tres décadas de carrera como artista y directora de festivales de animación. Tabakalera presenta estos días una muestra sobre su proceso creativo. Candidata al Goya en 2005 al mejor corto animado por La gallina ciega, Herguera confirma: “Vivimos un gran momento en la animación española. Y viene muy bien que entren cineastas como Trueba o Berger, porque aportan miradas distintas, porque los animadores independientes nos metemos tanto en lo nuestro que a veces, sobre todo los cortometrajistas, estamos demasiado encerrados en nuestra obra”.

¿Estos grandes nombres como Berger o Trueba abren nuevas puertas? “Como hemos estado tan maltratados, nos agarramos a todo”, confiesa Yébenes. “Cualquier cosa nos viene bien. Eso sí, aquí se trabaja muchísimo, en comparación con el cine con actores. Nos queda que todos los cineastas entiendan que una película de animación es igual que el resto, que un largo animado puede ganar, por ejemplo, el Goya a mejor filme o el de mejor dirección, y no quedarnos confinados en el premio en la categoría de animación”.

“Es cierto, ha llegado el momento”, insiste Herguera. “Hay visiones tan personales en un cine como en otro. En mi caso, El sueño de la sultana adapta el cuento feminista de Rokeya Hussain, publicado en la India en 1905, y de mis experiencias personales. Siento que hay una diferencia: cuando escribes un guion para un largo con actores, las palabras remiten a lo tangible, a la realidad. En animación las imágenes te dejan alcanzar la abstracción”. Y de la explosión actual, apunta: “Había mucho talento que se iba, y no teníamos tradición de escuelas de animación. Ahora han llegado jóvenes con fuerza, un público amante de la novela gráfica y productores que apuestan por esta técnica”. Como maestras, un puñado de cineastas, porque han sido mayoritariamente mujeres quienes se han dedicado a la animación experimental, que usan objetos distintos a los dibujos (arena, sombras, recortes...). Según la donostiarra, “porque podías hacerlo en tu entorno doméstico, con pocos recursos y en tu casa”. “La industrial viene de la publicidad donde prosperó hace décadas, un entorno masculino”.

Yébenes cree que a los espectadores españoles les falta conocer mejor la historia de la animación patria: “Hay, curiosamente, países que respetan mucho más su pasado de cine animado, como los italianos, los checos y los rusos. En España, la animación, bueno, el cine en general, no se enseña en los colegios”. Y sobre la discusión sobre si es un género o una técnica, Herguera apunta: “Es una técnica, que funciona muy distinta de la imagen real. El procedimiento creativo es diferente. Aunque el resultado es el mismo que cualquier otra película”. Y Yébenes y Sausor subrayan: “Es una técnica, un formato desde el que encarar géneros como el musical, el wéstern, el realismo social o las aventuras. Por suerte, la gente de animación es persistente, muy paciente, acabará por calar este mensaje. Eso se nota en la exposición, en generaciones de incansables apasionados”.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma