Dioses, diositos y amuletos

El capítulo #24 cuenta que aquellas sociedades seguían pobladas de seres sobrenaturales. Nunca los dioses habían tenido más seguidores. La religión triunfaba en los países pobres, se diluía en los ricos , y la suerte no tenía ateos

El mundo, entonces, rebosaba de seres sobrenaturales. Las dos religiones más poderosas decían que tenían un solo dios, pero los cristianos adoraban a diez o veinte mil santos —los datos eran confusos—, a quienes sus fieles pedían esas intervenciones inverosímiles llamadas “milagros”. Los musulmanes, por su lado, usaban para eso a sus miles de walis —los “amigos de Alá”—, presentes en la mayoría de sus fracciones. Y los hindúes no podían ni contar sus innumerables dioses, diosas, diosecitos, divinidades varias.

Si los dioses eran realmente como los influencers —esos pastores de la redes sociales primitivas que se medían por el tamaño de sus rebaños— en esos días debían estar felices: jamás, en sus cinco o seis mil años de vida, habían tenido más seguidores. Nunca había habido tal cantidad de creyentes: los cristianos de todo tipo eran unos 2.400 millones, los musulmanes 1.800 millones, los hinduistas 1.200 millones, los budistas 500 millones. Entre las cuatro religiones mayores reunían unos 6.000 millones de humanos: cien veces más que la población total de la Tierra cuando esas religiones empezaron. Todo se había multiplicado en ese lapso: nada tanto como los creyentes. Si a eso se le suman otros 800 millones de personas que practicaban dos o tres docenas de religiones menos exitosas, resultaba que más de 6.800 millones de individuos seguían creyendo en algún dios: casi nueve de cada diez personas en el mundo. Es cierto que las cifras de la creencia siempre son aproximadas: muchos dicen que creen en lo que no creen, muchos dicen que creen cuando solo temen o recuerdan. Pero funcionan como indicador.

(Un siglo antes, hacia 1920, tantos imaginaron que los dioses habían muerto. Sobre todo el dios de los cristianos: la Gran Guerra había acabado con varios monarcas que lo defendían, la revolución soviética había convertido su reino más poblado en un estado ateo. Y, más allá de esas caídas, millones se habían apartado de un dios que permitía tales carnicerías: en todo el mundo occidental multitudes abandonaban la superstición. Fue una ilusión: cien años después, los dioses estaban más vivos que nunca. O, por lo menos, tan vivos como siempre. Aunque, por supuesto, con algunos cambios. No hay nada tan mutante como lo que debe hacerse eterno.)

Los dioses habían sobrevivido una vez más. En la Tercera Década del siglo XXI no había nada más estable —más antiguo— que las grandes religiones: de las cuatro mayores, la más nueva ya tenía milenio y medio. Ninguna otra ideología, ningún otro organismo de poder, ningún otro sistema de costumbres había durado tanto. Ni las estructuras de gobierno ni las economías ni las tecnologías ni las imágenes del mundo ni las familias ni las relaciones entre sexos ni las formas de vivir que funcionaban en el año 1000 seguían funcionando, pero las grandes religiones seguían siendo las mismas, basadas en las mismas ideas, los mismos mecanismos. Por lo cual, muy naturalmente, eran la fuerza de conservación más poderosa de esos tiempos. Ninguna estructura de poder se oponía con tanta firmeza, con tanto denuedo, a la gran mayoría de los cambios.

Esa seguía siendo su función central. Era muy evidente en el caso del cristianismo y, sobre todo, de la iglesia católica, una institución cuya preocupación principal consistía en mantener ciertas pautas morales. Así, sus cruzadas de esos años luchaban por la familia tradicional contra todos los avances que esas familias y la sexualidad en general conocían entonces: contra el divorcio, contra los matrimonios del mismo sexo, contra el aborto, contra la indefinición genérica (ver cap.4).

Otro ejemplo de sus luchas contra la civilización era su repudio total de la eutanasia, que empezaba a ser legal en algunos países. Las iglesias cristianas siempre habían condenado cualquier forma de suicidio, por un principio obvio de autopreservación: si insistían en que la vida después de la muerte era mejor que esta, debían evitar que multitudes crédulas y esperanzadas se lanzaran a esa otra vida lo antes posible —y los dejaran sin rebaño. Así, la eutanasia contrariaba las órdenes de un dios que era el único que “daba y tomaba” la vida de sus súbditos.

Para imponer sus reglas usaban la amenaza de sus millones —de seguidores, de dineros— y, sobre todo, el temor de muchos gobiernos que imaginaban que enemistarse con la iglesia católica, su sostén tradicional, era un riesgo mucho mayor que lo que era: cuando alguno lo hacía, el desafío no solía tener consecuencias —pero muchos no lo intentaban por si acaso. Su poder temporal decrecía: lo lastraban la evidencia de sus tejes y manejes financieros y el descubrimiento de tantos casos en que sus sacerdotes explotaban sexualmente a niños y niñas. Esa imagen de trampas y sevicias fue un lastre muy severo.

Unida, lo sabemos, a la exclusión de las mujeres de sus jerarquías. Sus monjas seguían teniendo el mismo lugar institucional que mil años antes, parecido, quizás, al que tenía cualquier mujer en esos tiempos: inferior. Las sacerdotisas católicas podían ordenarse y residir en monasterios y trabajar de enfermeras o acompañantes o maestras, pero no podían decir misa ni dar los sacramentos ni avanzar en la jerarquía religiosa: su papel era rotundamente secundario, reflejo de un orden social que terminaba.

Esa pérdida de poder de la iglesia de Roma se notó sobre todo en Europa: desde allí había salido, cinco siglos antes, como un pequeño culto que interesaba si acaso a 50 o 60 millones de personas, cuando empezó la expansión imperial de sus países que la transformó en una religión global. Pero en el siglo XXI naciones como Italia, Francia, España, Irlanda, que habían sido su base, se volvían cada vez menos religiosas; para compensar, sus seguidores aumentaban en las antiguas colonias de África y Latinoamérica. Cada vez más la religión era una rémora de los países pobres (ver cap.4). Para consagrar y consolidar esa tendencia, Roma eligió por primera vez en su historia un Papa no europeo: fue Jorge Bergoglio, un jesuita argentino consagrado en 2013 por lo que entonces se llamaba “el Espíritu Santo”, que todavía reinaba en 2022.

(Pese a su decadencia, el catolicismo seguía siendo la religión predominante en unos 70 países, 1.400 millones de fieles. Pero también en ellos había perdido su rol de estado dentro del Estado, su papel de registro: ni los nacimientos ni los matrimonios ni las muertes eran ya su coto particular. Y también estaban perdiendo otra base fundamental de su poder: la educación.)

La iglesia de Roma era solo una parte del gran cardumen cristiano. Entre las subsectas más cercanas estaban los ortodoxos rusos, griegos, siriacos, chipriotas, etíopes, egipcios, jerosolimitanos, constantinopolitanos y demás. Y estaba la otra gran familia, que se llamaba a sí misma “protestante” y comprendía, entre otros, a luteranos, presbiterianos, pentecostales, neopentecostales, bautistas, anabaptistas, anglicanos, metodistas, cuáqueros y así hasta unas 300 marcas diferentes.

El protestantismo proclamaba más de mil millones de fieles y, en esos días, crecía y amenazaba la hegemonía católica. En muchas comunidades africanas y latinoamericanas los evangélicos consiguieron convencer, con sus ritos más simples y espectaculares, con su cercanía y sencillez, con sus ofertas más claras y concretas, a millones de pobres —que abandonaron el catolicismo para unirse a ellos. La gran novedad teológica de esas iglesias protestantes consistió en cambiar el lugar de la promesa: ya no ofrecían la salvación en algún otro mundo —el Otro Mundo— sino en este. “La teología de la prosperidad, que polemizaba y antagonizaba con la teología de la liberación en un plano práctico, sostenía que si Dios puede curar y sanar el alma, no hay razón para pensar que no pueda otorgar prosperidad”, escribió entonces un sociólogo. La salvación de aquellos evangélicos se parecía mucho al “éxito”.

En cualquier caso el protestantismo, que se había consolidado durante varios siglos como el cristianismo de los burgueses ricos y les había permitido prosperar sin culpas, se convertía también en el cristianismo de los más pobres: era una transformación audaz, que no tardaría en revelar sus resultados.

* * *

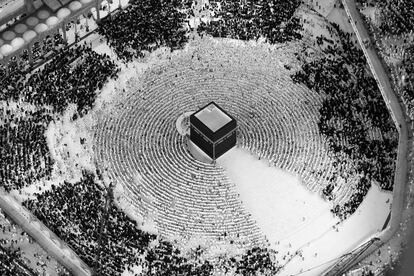

Pero ya en esos días el islam era la religión con más creyentes: unos 1.800 millones. Su división en dos grupos —sunitas y chiítas— afectaba poco esa supremacía porque los sunitas eran entonces nueve de cada diez. Hacía años que el islam era la religión que más crecía. Las cuentas eran simples: medio siglo antes, en 1970, eran unos 600 millones; en 2020 se habían triplicado. (Los cristianos, en cambio, eran 1.200 millones en 1970 y, en esas cinco décadas, “solo” se duplicaron, igual que la población mundial).

La diferencia se debía a la mayor fertilidad de ciertos países musulmanes pero también al hecho de que el islam volvió a ser, a fines del siglo XX, un grito de guerra: la identidad de millones que se sentían relegados, desdeñados por los grandes países cristianos de Occidente —a los que migraban o que los explotaban o que, incluso, los invadían. Ser musulmán, entonces, fue una forma de resistencia que, en ciertos casos, tomó las armas y se convirtió en la mayor amenaza para la seguridad de los países entonces dominantes. Los talibanes en las guerras afganas, el ataque a las Torres Gemelas de Nueva York, el “Estado Islámico” en Siria fueron muestras de esta tendencia (ver cap.22). Hacía décadas que ya no había guerreros ni ejércitos definidos como cristianos; en cambio era común el reclutamiento de guerreros y la formación de ejércitos musulmanes para pelear contra el poder de “los infieles”.

El islam, a diferencia del cristianismo, funcionaba como una identidad fuerte. El cristianismo había sido durante demasiado tiempo el poder global; el islam estaba en manos de reyes y caudillos poderosos pero supo mantener el lugar de la víctima. Ser musulmán fue, entonces, una pertenencia mucho más potente —para la mayoría— que ser cristiano. El cristianismo era un instrumento de preservación institucional, una resistencia conservadora basada en una moral que ya no era —y que sus propias prácticas desmentían. El islam, en cambio, era probablemente más conservador aún en sus reglas y principios, pero sabía plantear la recuperación y preservación de sus ideas reaccionarias como una identidad en lucha contra la opresión occidental, una forma de reconocimiento y pertenencia frente a un mundo que imaginaban enemigo.

Eso justificaba, para sus fieles, su carácter belicoso, su defensa acérrima de sus costumbres contra las costumbres que, supuestamente, querían imponerle los infieles —incluidas ciertas modulaciones de la “democracia” y los “derechos humanos”. Gracias a eso, entre otras razones, consiguió cargar a sus miembros con un fardo de normas y formas: desde la obligación de tapar a las mujeres hasta el uso —en algunos lugares— de la sharía, un viejo conjunto de leyes que incluía la pena de muerte para los homosexuales y la mutilación para los ladrones (ver cap.23), por ejemplo.

El conflicto era particularmente visible en los antiguos países europeos —Alemania, Francia, Inglaterra— donde millones de musulmanes habían migrado en las décadas anteriores, y donde algunas de sus costumbres parecían intolerables: sobre todo, una vez más, su trato a sus mujeres como seres inferiores con muchos menos derechos que sus hombres. Todo lo cual se sintetizaba, por ejemplo, en las discusiones sobre el uso del velo, que algunos países permitían y otros no, so pretexto de que establecía una discriminación intolerable. Sus defensores argumentaban que era su costumbre y que debían respetarla; sus detractores, que las libertades básicas no aceptaban relativismos culturales. Fue, durante décadas, motivo de querellas.

(Quizá la forma en que las dos grandes religiones mono trataban entonces a sus mujeres era una muestra de sus tiempos distintos: el cristianismo, más viejo, ya solo imponía a sus religiosas lo que el islam, unos siglos más joven, todavía trataba de imponer a todas).

Más allá de esos choques migratorios, el islam pesaba sobre todo en los países que dominaba. Se lo solía identificar con las regiones árabes donde había surgido, pero su mayoría no vivía allí. El país con más musulmanes era entonces Indonesia, con unos 230 millones en todas esas islas índicas; Pakistán y Bangladés, en el subcontinente indio, reunían 365; en los tres el islam era la religión casi única. En cambio en la India no llegaban al 15% pero eran de todos modos unos 200 millones de personas. En África, Egipto y Nigeria tenían unos 90 millones cada uno, pero en Egipto eran casi toda la población y en Nigeria solo la mitad.

Entre los mayores países exclusivamente islámicos, Irán y Turquía juntaban unos 80 millones cada uno. Después venía una cantidad de países medianos —alrededor de 40 millones—: Argelia, Sudán, Irak, Marruecos, Afganistán. Y, con menos habitantes, Arabia Saudita, Uzbekistán, Yemen, Níger, Malí, Siria, Senegal, Túnez, Libia, Somalia y varios más.

Nada, entonces, permitía suponer lo que les pasaría.

* * *

El hinduismo era la tercera religión del mundo por cantidad de seguidores pero, para empezar, siempre se discutió que fuera una sola: más todavía que el cristianismo, era un conjunto de prácticas con dioses diferentes, doctrinas diferentes, libros diferentes, ritos diferentes —unidos por su historia y su lugar. Una acordada de la Suprema Corte de la India en 1966 decía que “a diferencia de otras religiones en el mundo, la religión hindú no reivindica un solo profeta, no adora a un solo dios, no cree en un solo concepto filosófico, no sigue un solo ritual religioso; de hecho, no ofrece las características tradicionales de una religión o credo. Es una forma de vida y nada más”.

Eso la distinguía del cristianismo y del islam. Pero la diferencia principal estaba en su concentración: el 90% de los 1.200 millones de hinduistas del mundo vivía en un solo país. Por eso la influencia global de su ¿religión? era menor: nunca hizo ninguna tentativa de universalizarse —de exportarse—, no hubo casi hinduismo en lenguas no indias. Por eso su influencia local fue, quizá, mayor: el hinduismo funcionaba sobre todo como la base más visible de la nación india, del nacionalismo indio. Su fuerza sirvió para formar un partido conservador y patriotero que gobernaba su país en esos años: había encontrado en su reivindicación tradicionalista y su ataque a los indios musulmanes un camino expedito hacia el poder. La religión, una vez más, sabía crear esa ilusión de unidad que ciertos líderes aprovechaban para gobernar las sociedades más complejas.

El hinduismo era la ¿religión? dominante en el país más hambreado de la Tierra en esos días: unos 250 millones de indios —unos 220 millones de hindúes— seguían malnutridos (ver cap. 8). Pese a cierto desarrollo económico, la miseria de milenios se mantenía en la India. Quizá por eso su religión compartía con la cuarta más populosa en el mundo de entonces, el budismo, la idea de la disolución: esa noción brutal que dice que lo que un hombre desea a lo largo de su vida, aquello que lo lleva a cuidarse y contenerse y obedecer las reglas, es terminar su ciclo de reencarnaciones: morirse en serio de una vez por todas, disolverse en el moksha o el nirvana. Allí donde las grandes religiones mediterráneas ofrecían la ilusión de una vida después de la muerte, las grandes asiáticas prometían lo contrario: la certeza de una muerte después de la vida. No proponían prolongar lo que tenemos, sino acabarlo de una vez por todas.

El budismo, que tampoco se consideraba una religión, era el conjunto de relatos y creencias que adoptaban unos 500 millones de personas. La mitad de ellos seguía el “Gran Vehículo” —Mahayana— y vivía sobre todo en China, en franca minoría. El panorama religioso chino era complejo: sus religiones tradicionales —el taoísmo, el confucianismo— nunca tuvieron dioses supremos ni conducciones hegemónicas, no constituyeron organizaciones como otras; siempre fue una práctica dispersa, multifacética. Y la gran mayoría de los chinos había abandonado o fingido abandonar cualquier práctica religiosa durante el período más comunista de su régimen comunista, que las había prohibido: algunos decían que la religión de Mao no aceptaba la competencia de ninguna otra. Pero a partir de los años 1980 su nueva constitución sancionó la libertad de cultos y, desde principios del siglo XXI, el Partido Comunista en el poder intentó recuperar ritos y discursos de las religiones tradicionales: le servían, se diría, para consolidar una idea china de la China, para rearmar una cultura propia.

El budismo, en esos días, también sobrevivía en Japón, donde lo profesaba entre un tercio y la mitad de sus 120 millones de habitantes. Los países donde dominaba eran Tailandia, Taiwán, Camboya, Laos, Vietnam, Bután y Birmania. Sin embargo, a diferencia del hinduismo o el taoísmo, no había lugar donde no hubiera pequeños grupos de budistas: su carácter más filosófico que místico, sus ejercicios de reflexión y adaptación, eran muy apreciados por pequeños grupos de seguidores provenientes de las clases medias urbanas del MundoRico. El budismo era chic y cool y guay y demandaba poco: en los países ricos —y sobre todo en Estados Unidos— fue el eje del crecimiento de una cantidad de pequeñas religiones basadas en relatos y ritos vagamente orientalistas o indígenas, incluidas en eso que supo llamarse “New age” hasta que fue demasiado vieja como para seguir siendo nueva.

Pero esos pequeños núcleos siguieron desarrollándose. Allí donde las grandes religiones eran una forma de fundirse con millones en el sosiego de una ley común, las chiquitas ofrecían lo contrario: el regodeo de la construcción individual, creencias creadas a la carta para cada consumidor —que se sentía distinto, inteligente. Había quienes decían que ese sería el futuro de la superstición: contra las multitudes, hacia el individuo. El tiempo, como sabemos, también se reiría de ellos.

* * *

Las religiones tradicionales, queda dicho, perdían espacio entre las poblaciones más educadas del MundoRico. En Occidente, sobre todo, el cristianismo que lo había formado y conformado retrocedía sin parar. Y los sectores que seguían practicándolo intentaban formas de religión que se habían ido volviendo “razonables”. Si bien reunir en una frase las palabras religión y razonable no lo parece, es cierto que solían ser maneras menos mágicas: muchos de los fenómenos que la ignorancia había atribuido a causas divinas habían sido explicados por los avances científicos y la educación masiva. Sobrevivía, de todos modos, el grado de incertidumbre suficiente ante las grandes cuestiones —el origen de todo, el sentido de la vida, la condena de la muerte— como para que muchos siguieran necesitando la garantía de algún orden superior inexplicable. Unos cuantos lo confirmaban manteniendo las viejas convicciones imposibles: una encuesta de 2017 mostraba por ejemplo que en Estados Unidos, un país donde la enorme mayoría había pasado más de una década en la escuela, 40 por ciento de la población creía que “el hombre había sido creado por Dios hace menos de 10.000 años” —y que si algún líder les decía otra cosa era porque quería engañarlos. (En esos días la desconfianza hacia los líderes era un fenómeno casi religioso: religiosamente creían las mayorías que sus líderes solo querían engatusarlos, esquilmarlos. La cuestión del liderazgo sin confianza era uno de los grandes problemas de esos días y era, quizá, un contragolpe de tantos siglos de confianza religiosa.)

Las religiones, entonces, sobrevivían pese a los avances de la técnica y la ciencia. Por un lado mantenían una muralla que las protegía con eficacia: la idea de que criticarlas o mofarse de ellas era un ataque intolerable a sus millones de creyentes. Era curioso: los relatos religiosos todavía aseguraban que quien no siguiera sus reglas se quemaría para siempre en las llamas de un infierno o el hielo de un abismo, pero la agresión brutal no era esa sino reírse de quienes lo creían porque eso ofendía sus convicciones —mientras que los ateos no debían sentirse ofendidos por la promesa de la tortura eterna. En esa gramática muy parda, reírse del otro era terrible, quemar al otro era piadoso. Esa idea glorificada de la creencia las ayudó a subsistir durante un tiempo.

Y es probable que su persistencia tuviera que ver con un mundo donde miles de millones sufrían lo suficiente como para necesitar la ayuda de algún poder superior. No pensaban —en general no pensaban— que ese dios o dioses que adoraban eran los responsables de ese mundo lleno de maldad y de dolor, y que lo propio de un buen creyente habría sido, si acaso, negar esa culpa proclamando que su dios no lo había creado ni lo dominaba o, más radical, que no existía y no era, por lo tanto, responsable de nada. En lugar de esa teología negativa —que todavía tardaría en emerger— se lanzaban a todo tipo de explicaciones sobre los orígenes del mal en la Tierra, una rama retorcida de la retórica que llamaron teodicea.

Mientras tanto, mantenían esa curiosa idea de un cosmos donde alguno de esos innumerables seres sobrenaturales que las religiones ofrecían atendería los pedidos de cada quien si les rogaba con el fervor y la humildad y las credenciales suficientes. Como decía un autor de la época que escribió un tratado largo y tedioso sobre el hambre: “No encontré, en todos estos viajes, hambrientos ateos. Los más desgraciados necesitan creer que sus penurias son el designio de algún ser superior. Y por eso, también, esperan que sea ese ser el que las solucione: es la mejor receta para que esa solución no llegue nunca”.

No sabía, obviamente, lo que se estaba preparando.

(Había habido, sin embargo, una pista, que muy pocos supieron reconocer entonces. Hablamos de El Día, el 12 de marzo de 2020. Aquel 12 de marzo era jueves y los medios se ocupaban cada vez más de esa plaga escapada de China que estragaba, por entonces, el norte de Italia (ver cap.6). Pero solo algunos reconocieron entonces la gran noticia: el cardenal Angelo De Donatis, vicario papal de Roma, autoridad pomposa, ordenaba el cierre de las 900 iglesias de su capital porque “el Señor nos pide que contribuyamos a la salud de todos. Por desgracia, ir a la iglesia no es distinto de ir a cualquier otra parte”, dijo. “Hay riesgo de contagio”.

Hasta ese día, durante quince siglos, la reacción más inmediata de Roma —y el resto de Occidente— frente a plagas o catástrofes o guerras consistía en pedirle a su dios disculpas y clemencia. Esas desgracias eran castigos que ese dios les mandaba cuando se habían portado mal, y entonces los castigados salían en procesión, paseaban virgencitas y supliciados varios, se hincaban a rogarle que los perdonara. Aquel día de 2020 la razón religiosa se retiró, entregó su lugar más propio a la razón científica. Era la muestra de que algo empezaba a cambiar, pero despacio: la ciencia no podía reemplazar directamente a la religión como garantía de la verdad, saber superior en qué confiar. Tenían una diferencia decisiva: allí donde la religión proponía creer sin dudas ni comprobaciones, la ciencia proponía descreer, dudar de todo lo que no se hubiera podido comprobar y, aún cuando se comprobara, no dejar de dudar. Una humanidad que se aferraba a la religión como fuente de certezas no conseguía cambiarla por un método basado en la incertidumbre, la experimentación, la búsqueda constante.

Pero en esos días empezaban a mutar, también, las formas del apocalipsis. La gran tradición apocalíptica había sido inaugurada, en su versión más clásica, por el texto de un exiliado de Roma en el siglo I d.C., el falso Juan. Los relatos apocalípticos que se sucedieron durante los dos milenios siguientes tenían dos rasgos comunes: que nunca se cumplían, que eran castigos de algún dios vengador por las traiciones de los hombres. En cambio el apocalipsis más presente en aquellos años se presentaba, sí, como castigo al descuido y la soberbia de los hombres, que habían abusado de la naturaleza, pero no suponía la intervención de ningún dios: el planeta sería capaz de realizarlo por sí mismo (ver cap.25). Como siempre, aquellos hombres imaginaban las amenazas del futuro con las defensas del presente, y tenían miedo. Aunque ya entonces, poco a poco, empezaba a abrirse paso la siguiente versión apocalíptica: la idea de que las máquinas creadas por los hombres conseguirían independizarse de ellos y alcanzar un grado de perfección que les permitiera dominarlos. La “singularidad” compartía con el calentamiento global esa característica de ser un producto de la mente humana: un apocalipsis de nuevo tipo, vanguardia de la ciencia (ver cap.19). La religión, también allí, perdía sus dominios.)

* * *

Más difundida aún que las religiones, la idea de “suerte” dominaba: en esos días muy pocas personas —más allá de sus orígenes y culturas— no creían en ella.

“Suerte” es un concepto difícil de explicar para quienes no lo conocen. Era, en síntesis, la idea de que el desarrollo de cualquier proceso podía ser modificado por factores que lo desviaban en distintas direcciones: si esos desvíos favorecían al interesado los llamaba buena suerte, y mala si no. Y planteaba, sobre todo, que el interesado podía influir en esos desvíos por medio de variados procedimientos. La suerte suponía la creencia en un orden confuso, ligeramente ambiguo: un orden que creían tan poderoso y, al mismo tiempo, modificable con gestos muy menores. La contradicción no parecía importar a nadie: la suerte era, por definición, algo que escapaba de esas lógicas pobres. Así que, en esos días, miles de millones ejecutaban los procedimientos que debían modificar su suerte.

Las formas de ejecución se podían dividir básicamente en dos: materiales, narrativas. Las materiales implicaban objetos que, a menudo, no debían atraer la buena suerte sino ahuyentar la mala —aunque el límite no siempre estaba claro: tenerla buena era, muy a menudo, no tenerla mala. Eran esos entes llamados “talismanes” o “amuletos” —que podían haber sido fabricados con ese propósito o haberlo adquirido por capricho de su dueño. Los amuletos eran asimilables a los santitos de distintas religiones: objetos o figuras que protegían a la persona o animal que los portaba de males incontables. Aceptaban las materias y formas más variadas: desde una cinta de tela en la muñeca hasta un tatuaje de una mano en cuernos pasando por todo tipo de piedras y metales y dijes y estatuillas, plumitas y fotografías y mensajes varios.

Los gestos y palabras, a su vez, eran infinitos. Podían ser movimientos como el cruce de los dedos índice y medio, por ejemplo, de una mano, o el estruje con la derecha del testículo izquierdo, en el caso de un hombre, o del pecho en el de una mujer, o los dichos cuernitos o tantos otros. O también ciertos conjuros, frases muy diversas que, generalmente susurradas, buscaban los mismos objetivos. A menudo gesto y palabra se producían al mismo tiempo porque debían complementarse, reforzarse entre sí.

Había gestos y palabras comunes, más o menos repetidos por el conjunto, pero, al mismo tiempo, cada individuo solía tener los suyos propios, íntimos —que muchas veces no contaba por la creencia de que, si lo hacía, perderían su efectividad. La idea de suerte siempre incluyó, de un modo u otro, lo secreto.

Ciertas culturas se avergonzaban de creer tanto en la suerte: debía parecerles, al fin y al cabo, algo un poco infantil, un poco bobo. Pero otras se preciaban: en una gran mayoría de los edificios norteamericanos, por ejemplo, no existía el piso 13. La numeración pasaba directamente del 12 al 14, y lo mismo pasaba en las filas de asientos de sus trenes y aviones. La razón era curiosa, porque mezclaba los dos órdenes de supersticiones: el rechazo del número 13 provenía de la historia de la última cena del hijo extrañamente parido del dios de los cristianos, donde el décimotercer convidado fue un traidor, pero ese rechazo, en la cultura de esos días, ya se había independizado de su origen religioso y solo remitía al miedo por su carácter de portador de “mala suerte”. Otras veces la mezcla era aún más sorprendente: en 2008 los gobernantes chinos, materialistas furiosos, organizaron con grandes cuidados sus primeros “Juegos Olímpicos”, la apoteosis de su nuevo status global. Y eligieron para inaugurarlos el día ocho de agosto —8/8/8— porque era la fecha en que estudios meteorológicos complejos habían previsto menos posibilidades de lluvia y, sobre todo, porque el ocho era la cifra afortunada de su cultura ancestral. La ciencia sola no alcanzaba.

(Era curioso comprobar que, en muchas lenguas occidentales, el sinónimo más habitual de la palabra “suerte” era la palabra “fortuna”, que también significaba riqueza personal. No he encontrado, en mis búsquedas, autores que trabajaran esa rara colusión.)

El recurso a la suerte y sus modificadores sucedía en todo tiempo y situación pero, como es lógico, se intensificaba en aquellos en que las personas se sentían más amenazadas en su integridad, su salud, sus deseos importantes —o, incluso, en esas lealtades de la época que los deportes convocaban. Aquellos espectáculos eran una muestra clara de este asunto: los aficionados —los espectadores— estaban convencidos de que influían con sus ritos. Entonces, por ejemplo, cuando un “contrario” estaba por ejecutar una jugada que podía determinar un perjuicio para los propios, miles o millones practicaban sus gestos y palabras de la suerte con el fin de impedirlo. Se estrujaban tal o cual, tocaban esto o lo otro, murmuraban o recordaban tales frases: multitudes lo hacían, cada uno de sus integrantes convencido de que, al hacerlo, intervenía —de esa forma perfectamente indefinida— en la manera en que ese señor, entonces, golpearía esa pelota.

Si millones de gestos producían un mismo efecto, ¿eran necesarios esos millones? ¿Tres o cuatro o cien menos no lo conseguirían? ¿O era uno solo y todos debían hacerlo en la esperanza de ser ése? ¿O era una lucha de poderes entre los que convocaban a la suerte para tal y los que la convocaban para lo contrario? Lo que no quedaba claro —entre otros muchos aspectos del asunto— era el mecanismo por el cual un amuleto o un gesto o una frase actuaban. O, incluso: sobre qué actuaban. Para una práctica tan antigua y extendida, su teoría estaba curiosamente poco trabajada: nadie tenía una idea definida de cómo influiría dicha intervención en la concreción o no de lo deseado o temido, si interrumpía una cadena ya prevista de hechos, si ponía en marcha una alternativa, si actuaba por sí misma, si propiciaba la intervención de algún poder mayor —que tampoco estaba claro. En síntesis: casi toda la humanidad creía en la suerte y casi nadie sabía realmente en qué creía.

Era el ejemplo perfecto de una superstición triunfante.

Próxima entrega 25. Los futuros

El capítulo final de El mundo entonces cuenta qué futuros imaginaban los hombres y mujeres de 2022. Les preocupaba la deriva ambiental, política, económica: para la mayoría, el porvenir no era promesa sino amenaza.

El mundo entonces

Una historia del presente

MARTÍN CAPARRÓS