Los detectives del Raj y el matador de panteras malote

La nueva entrega de las aventuras del capitán Wyndham y el sargento Banerjee y las inesperadamente conmovedoras memorias del hijo del cazador de devoradores de hombres Kenneth Anderson componen un precioso viaje literario doble a la India

Llevo unos días maravillosos en la India, la India histórica y literaria, la del Raj y el shikar (caza mayor), la de las cacerías de tigres a lomos de elefantes, los riquísimos marajás, nizams y nababs; los felinos antropófagos, los cipayos, los sadhus y las intrigas de las bellas cortesanas sometidas al purdah y recluidas en el zenana. He leído dos libros estupendos, de esos que te recuerdan por qué amas tanto la lectura (y la India). Uno es las inesperadamente conmovedoras memorias de Donald Anderson (1934-2014), el avieso cazador de panteras al que conocimos y odiamos en los libros de su padre, el gran Kenneth Anderson ―el hombre que libró al mundo de varias bestias asesinas y escribió libros inolvidables como La pantera negra de Sivanipali y Devoradores de hombres―. Y el otro, una genial novela negra, Los príncipes de Sambalpur, de Abir Mukherjee (Salamandra, 2022).

Dicha novela, que he devorado casi igual de rápido que un tigre un sambar, disfrutando de lo lindo y pasando páginas compulsivamente, es la segunda que publica la colección Salamandra Black de la pareja de detectives formada por el capitán Sam Wyndham, ex Scotland Yard, y su ayudante, el sargento bengalí Surendranath (Surrender-not para los amigos ingleses) Banerjee, los personajes creados por Mukherjee. En la nueva aventura, que guardaba como oro en paño y he leído ahora con la excusa de sumarme al BCNegra que arranca el lunes, nuestros amigos dejan la Calcuta en la que suelen moverse para investigar en el reino de Sambalpur, en las selvas de Orissa, al suroeste de Bengala, un caso de asesinato e intriga política. Estamos en 1920 y, como en la novela anterior del dúo, El hombre de Calcuta, se perciben en el aire el fin del Raj y las tensiones que conducirán al terrible trance de la independencia y la partición.

El marco está descrito magistralmente, pero de nuevo son los personajes los que te enganchan, Wyndham, con su ironía y su adicción al opio (tan holmesiana) y su subordinado y amigo Banerjee, con su sensatez y su lealtad, a los que hay que sumar una galería de sensacionales secundarios, como el coronel sij Shekar Arora, la medio india Anne Grant (el escurridizo amor de Wyndham), el pusilánime diplomático Carmichael y su frívola y cotilla esposa, el príncipe play-boy Punit y su amante europea, la agitadora Bidika, el rijoso marajá, la vieja y poderosa maharaní Subhadra, el contable del reino Golding… Entretenidísima y deliciosamente clásica, con un toque de Agatha Christie en la India, Los príncipes de Sambalpur es a la vez muy moderna (empoderamiento en sari, perspectiva india y anticolonialista, dimensión existencial), y Mukherjee se nos revela con su inteligencia, su sentido del humor, su perspectiva histórica y sus personajes una buenísima opción de novela negra tras habernos quedado sin más del detective Bernie Gunther tras la muerte de su añorado autor, Philip Kerr. Por supuesto, me han encantado las escenas de la caza de tigres (que incluye un alevoso ataque de pantera y otro de francotirador a lo JFK en Indostán) y la ejecución old style mediante pisoteo de elefante, que no es tan rápida como se puede imaginar…

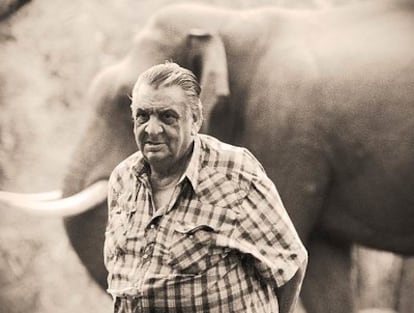

Tan apasionantes como Los príncipes de Sambalpur pero en otro registro, son las memorias de Donald Anderson, The last white hunter, reminiscencies of a colonial shikari (escrito con Joshua Mathew, Indus Source Boooks, 2018). Donald, paradigma del cazador sin escrúpulos y de gatillo fácil, es un tipo al que aprendimos a detestar, como les decía, en los memorables libros de su padre, publicados aquí por Juventud y entre los que se contaban además de los títulos mencionados La llamada del tigre (en el que Don, muy guapo, aparecía en la portada con un leopardo muerto a los pies) o Esto es la jungla. Toda una generación de amantes de los animales y las aventuras fuimos seducidos por esas historias de Kenneth Anderson, que reivindicó Fernando Savater en un capítulo de La infancia recuperada y que nos trasladaban al sur de la India para seguir el rastro de fieras peligrosísimas y disfrutar el hálito salvaje de la jungla (al norte, especularmente, estaba otro individuo sensacional, Jim Corbett, que libró al mundo del terrible leopardo de Rudraprayag, entre otras fieras antropófagas y alumbró sus propios libros inolvidables).

Pues bien, me compré las memorias del hijo, que aparece a menudo en las obras de Kenneth Anderson (mayormente en situaciones que nos parecían deplorables, aunque su progenitor, un buen hombre, tendiera a justificarlo) pensando que hallaría información sobre la familia y especialmente acerca del padre, del que apenas se nos ofrecían unos someros apuntes biográficos en las solapas y contraportadas de sus libros. The last white hunter aporta todos esos datos que deseábamos conocer cuando leíamos a Kenneth Anderson y muchísimas cosas más. Nos reconfirma que el hijo, cuyos teléfono y dirección atesoré durante años sin decidirme a llamarlo y no digamos a visitarlo (ahora ya es tarde), era un canalla, un malote, ¡y mucho peor de lo que imaginábamos! Y es que no sólo mataba animales a diestro y siniestro, con especial saña panteras, a las que transportaba muertas en su motocicleta Norton Dominator exhibiéndose por Bangalore (“qué tonto parece ahora, ¡pero cómo despertaba la atención de la gente!”), sino que era un narcisista y un libertino mujeriego que rozaba lo psicopático.

Lo curioso es que es el propio Donald el que explica todas esas cosas y el libro, a la vez una preciosa memoir de una vida en los años previos y posteriores a la descolonización de la India, rezuma una nostalgia, una sensibilidad y, sí, un amor (a su padre, a la naturaleza y a la vida salvaje) sorprendentes e insospechados. Acabé de leer The last white hunter (266 páginas) el otro día en un Viena y no me avergüenzo de decir que las lágrimas me caían sobre la famosa flauta de serrano especialidad de la casa. ¿Emocionado con las memorias del hijo impresentable de un viejo cazador y escritor angloíndio de provincias del que sólo se acuerdan un puñado de lectores nostálgicos? Pues sí, oigan, como si leyera Anna Karenina. Ver cómo se despliegan esas vidas que cuenta Donald Anderson, la suya, la de su padre y la de su familia (cuatro generaciones de escoceses asentados en la India) ha sido asomarse a un mundo perdido fascinante lleno de informaciones y sentimientos; algo similar a colarte en un desván ajeno y revolver objetos, cartas y fotos, sintiéndote un voyeur y a la vez extrañamente implicado. Pero es que, además, Donald me ha sorprendido mucho.

“Esta es la historia de gente y lugares hace tiempo sepultados”, arranca Donald Anderson, y ya ves que ahí va a haber algo más que los recuerdos cinegéticos de un trasnochado apasionado de la caza mayor y las mujeres. Desde el principio, el autor, achacoso y enfermo, advierte que él no es como su padre y que descubrió pronto que no tenía talento como escritor. Nos dice también que sabe que no le queda mucho de vida (falleció el 12 de junio de 2014, a los 80 años, tras una etapa final penosa), que es el último de su estirpe, y que, desde su lugar favorito en la ribera del río Moyar en las Nilgiris, las Montañas Azules, trata de disfrutar cada noche “rodeado por millones de parpadeantes estrellas que resplandecen brillantes en el firmamento nocturno”. Evoca sus halcyon days, “cuando mi frente no estaba arrugada por la preocupación o el dolor y mis cabellos no era grises; los días en que hacía lo que quería sin importarme nada ni nadie”. “Cuando uno es joven y lleno de aventura”, continúa en un tono que recuerda a un imprevisto Yeats de Bangalore, “cada viaje a la jungla tenía que rellenarse con una presa, pero cuando un shikari se hace viejo, se contenta con sentarse, observar y oír”.

Del haber matado tantos animales en una vida consagrada a la caza a destajo, señala que dados los peligros que corrió en la selva, nunca pensó vivir tanto y que estaba seguro, incluso esperanzado de que tendría una existencia breve y que sus últimas gotas de sangre empaparían la hierba de alguna de sus junglas favoritas, “así que nunca pensé que viviría lo suficiente para sentir arrepentimiento”. “No creo en Dios ni en el karma”, añade, “sin embargo, he llegado a aceptar el hecho de que alguien quería que llegara a vivir tanto para recordarme mis actos y quizá encontrar venganza por las vidas que he tomado”.

Donald Malcom Stuart Anderson, nació en una India en la que -como en la novela de Abir Mukherjee- la palabra independencia se pronunciaba aún en voz baja. Su familia -el padre Kenneth, la madre, Blossom Hyacinth (!), que era una euroasiática de Ceilán y había cazado también algunas panteras, y una hermana cuatro años mayor, June, que se casó y emigró a Australia- residían rodeados de criados tamiles en un precioso bungalow colonial, Prospect House, en Sidney Road, Bangalore, capital del Estado de Mysore y ciudad desde la que entonces en un momento, fueras en la dirección que fueras, te metías en la selva. Donald nos revela varias cosas de su padre: que era goloso, muy tacaño -acaso por sus genes escoceses-, que estaba obsesionado con el ocultismo y que sentía una mórbida fascinación por las serpientes, de las que tenía varias en casa, incluso algunas venenosas como cobras y víboras de Russell con las que hacía negocio vendiendo su ponzoña para hacer antídotos. También mantenía un pequeño zoo con mascotas como Jackie la hiena, el macaco Jacko, sucesivas crías de pantera llamadas siempre Spottie, y el oso Bruno que estaba enamorado de la madre. La familia realizaba excursiones de picnic a lugares como Bannerghatta, Magadi , Pondicherry o Thippagondanahalli de la misma manera que nosotros íbamos a Castelldefels.

Los padres se separaron y Donald desvela que nuestro Kenneth Anderson vivió luego un tiempo con una anglo india de nombre Margaret. El escritor, ya famoso por sus libros sobre la jungla y los devoradores de hombres, se trasladó a una casa en el barrio de Whitefield, Bijou Cottage, en la que había tantas serpientes que los encantadores de cobras iban a buscarlas. Allí murió en 1974 a los 64 años a causa de un cáncer de próstata.

Don Anderson era un niño gamberro, mal estudiante (aunque buen jugador de cricket) y que cazaba y torturaba animales. Su ídolo no era Frederick Roberts o Walter Hamilton sino el general Custer y su mayor sueño, ser el más grande cazador blanco de la India. En esto fue siempre distinto de su padre, “un romántico” que cazaba muy poco por deporte, centrándose en las fieras asesinas, y que dejó definitivamente la escopeta a mediados de los años sesenta para adoptar posturas conservacionistas y dedicarse a disfrutar de la naturaleza sin dispararle. Don se convirtió en un joven guapo y arrogante, tan amante de las motocicletas como lo era su padre de los automóviles (incluidos su famoso Studebaker y el Ford T conocido como Sudden Death). Fumador compulsivo, en cambio no bebía mucho: decía que hay que estar muy sereno cuando sigues el rastro de un leopardo o un tigre. Aprendió de su padre el conocimiento profundo de la selva y una ley de oro del shikari, el cazador: que no debe dejarse nunca a un animal herido para que sufra (y se convierta potencialmente en un peligro), así que hay que seguir el rastro -nunca de noche en el caso de una pantera, que es cosa suicida-, y afrontar el riesgo de que la fiera te esté esperando con el lógico cabreo por haberle disparado. Era también muy supersticioso, como todos los shikaris (incluido su padre, que tuvo el presentimiento de que iba a morir al ver a tres elefantes levantar las trompas como si se despidieran de él). Llevaba un talismán y tenía un mantra secreto para protegerse.

De las mujeres explica sin falsa modestia que “desde la escuela, siempre las ha habido de todas las edades que se sentían atraídas por mí”. Reconoce no haber sido nunca “un gran conversador o un seductor convincente, pero las mujeres con las que me veía eran tan superficiales como yo”. Su primera relación fue a los 15 años con una mujer de veintitantos y luego siguieron décadas de encuentros: “Es increíble el gran número de mujeres que están abiertas a irse a la cama contigo para practicar sexo sin compromiso”, cuenta sin tapujos; “jóvenes, viejas, casadas, solteras, divorciadas, viudas, europeas, anglo indias, indias, de una noche o, las menos, de semanas o meses, alimentaron mi voraz apetito e hincharon mi ego”. Donald confiesa que la tentación constante le alejó de la idea de tener una pareja estable o de casarse y tener hijos. “Aparte de que sabía que tendría que elegir entre mi mujer y mis hijos y la jungla”. Asegura en las memorias “no estar orgulloso de lo que hice, pero tampoco avergonzado: es la vida que escogí, haciendo lo que quería, con mis propias reglas, sin respeto ni preocupación por nadie que no fuera yo mismo”. Ese tipo de tío que cuando se enfrenta a una pantera, tú te pones del lado de la pantera.

En la selva, por la que circulaba desde los diez años solo y siempre a pie, no era mejor persona: “Allí, con mi rifle, me sentía un dios, estaba tan seguro de mis habilidades de cazador que pensaba que ninguna criatura podía herirme y tomaba riesgos extravagantes. Por la ley de probabilidades tenía que haber sufrido serios percances, pero no me pasó nada”. Como su padre, Donald mató varios tigres y leopardos devoradores de hombres (y también algunos elefantes locos), “pero no voy a defender mis cacerías diciendo que lo hice por ayudar a la gente, aunque es cierto que muchos animales salvajes eran vistos entonces como plagas”.

En 1947, a los 13 años, mató su primera pantera, en Javalagiri. Su primer tigre devorador de hombres, que se había comido a varios conductores de carretas y a una niña, lo cazó en Gajnore, años después, desde un machan y tras ponerle de cebo la carne de una cabra envuelta en ropa humana. En las memorias hay episodios con felinos antropófagos que ponen los pelos de punta. Una tigresa devoradora de hombres que cayó sobre ellos mientras la rastreaban dejó mutilado a su ojeador Maaka, y con un agujero en un brazo por el que podías pasar los dedos; y una pantera, toda garras y colmillos, mató a otro, Kuppa, antes de que el cazador pudiera acabar con ella. En una ocasión, desarmado, Don corrió hacia un tigre y lo hizo huir, y en otra mató a tres panteras creyendo que eran la misma. Una vez cazó a uno de esos felinos desde la cama, por la ventana. Explica que nunca tuvo la paciencia de su padre para acechar a las fieras y que se quedaba dormido. Un episodio curioso de su vida es cuando hizo de doble de Stewart Granger durante el rodaje de Harry Black y el tigre en 1957, rodada en Bangalore. Con el actor, que se convirtió en un admirador de los libros de su padre, compitieron en ligues.

La parte más emotiva de las memorias es la de la relación del padre y el hijo cuando el primero cae enfermo. Donald era muy joven cuando su padre cazó la mayoría de los más famosos devoradores de hombres de su carrera pero llegaron a enfrentarse juntos a alguno, como el tigre asesino de Hogarehalli al que acecharon frente al cadáver de un leproso al que había matado (el terrible episodio se cuenta en Esto es la jungla). Cuidar del padre con cáncer los dos años de severo tratamiento acercó mucho a Donald a su progenitor. La imagen de los dos hombres valientes enfrentados a ese último devorador de hombres invisible envueltos en un halo de dolor y ternura resulta conmovedora. “Eres mi todo, Don”, le decía el padre, que temía morir en el hospital, lejos de la naturaleza. En el lecho de muerte le pidió a su hijo que hiciera dos cosas por él: dejar de fumar y dejar de cazar. “Los cigarrillos vale, pero cazar…”, escribe Donald Anderson, “¿cómo podía dejar la cosa más importante alrededor de lo cual giraba toda mi existencia, algo por lo que había hecho tantos sacrificios?”. Y anota someramente a continuación: “Nunca más volví a dispararle a una criatura viva”.

El propio fin de Donald, que se explica en un epílogo a sus memorias, fue muy triste, pasó una depresión, perdió sus propiedades y acabó en una pequeña casucha miserable, mantenido por la caridad de un club de admiradores de su padre. A su entierro fue muy poca gente. Su epitafio podría haber sido “sabía de panteras”, o quizá unos versos de un poema que escribió su padre sobre uno de esos animales (el feroz leopardo de Jalahalli, al que se enfrentó), The Panther’s Requiem: “Todo ha acabado, ya no sufro/ muero como he vivido, fiero y solitario/ valiente, inconquistable, el alarde de nadie (…) Con cuatro heridas soy mucho más rápido/ que la multitud de hombres que carecen de mi indomabilidad”. Tan difícil como seguir el rastro de un tigre es conocer el corazón de un ser humano.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.