La arqueóloga accidental que oyó caminar a Nefertiti

Se publica la hermosa crónica de excavaciones en Amarna de Mary Chubb, que trabajó en el yacimiento egipcio con John Pendlebury, el héroe tuerto de Creta

No una, sino dos Nefertiti han pasado recientemente por mis manos —de lector—. Poco después de La faraona oculta, la novela de Abraham Juárez que se ha alzado con el premio de narrativas históricas Edhasa, me he leído también Aquí vivió Nefertiti (Alba, 2022), de Mary Chubb. Los dos libros coinciden no sólo en que aparece en ambos la reina Nefertiti, que ya es tema, sino en que son obra de sendos outsiders del mundo académico y literario. En el caso de Juárez, simple aficionado a la egiptología, su novela, la primera, se publica cuando el autor es ya un jubilado de banca de 67 años, mientras que Chubb (1903-2003), conocida como “la arqueóloga accidental”, no publicó su deliciosa crónica de las excavaciones en los años treinta en la antigua ciudad faraónica de Amarna —en las que participaba como secretaria— hasta 1954. “Había polvo por todas partes y yo agoté la última gota de champú”, dice en uno de sus simpáticos pasajes.

La historia de Mary Chubb, que describía “el extraño negocio de la arqueología” como “esa forma de vivir al revés”, es muy curiosa: consiguió un trabajo en la Egypt Exploration Society (EES) —fundada en 1882 por el arqueólogo y orientalista Reginald Stuart Poole y Amelia Edwards, la abuela de la Egiptología— sólo para financiarse sus estudios de escultura en la Escuela de Arte de Londres y no porque le importara para nada el Antiguo Egipto. Pero el contacto casual con un objeto arqueológico, un trozo de azulejo esmaltado del que se desprendió un reguerillo de arena, disparó su interés y se presentó voluntaria para hacer de secretaria para todo de la misión de la sociedad en Tell el-Amarna, en el sitio de la abandonada capital del faraón hereje Akenatón. Allí, con 29 años, desarrolló su gusto por las antigüedades egipcias y la arqueología hasta convertirse en un miembro indispensable del equipo que dirigía John Pendlebury, ese arqueólogo aventurero tuerto que es uno de los personajes más interesantes del siglo XX, y me quedo corto.

Pendlebury (1904-1941) excavó extensivamente en Tell el-Amarna durante siete años (a menudo, cuando se producía un hallazgo interesante, al grito de “¡mi Majestad exige cerveza!”) pero su verdadera patria de adopción era Grecia. Fue conservador jefe de Cnossos en la estela de Evans y se dejó literalmente la vida en aras de su byronica helenofilia: enviado como vicecónsul y agente encubierto a Creta, que conocía como la palma de su mano, durante la Segunda Guerra Mundial para organizar a la guerrilla local de cara a la más que previsible invasión nazi, los paracaidistas alemanes lo hirieron y luego lo fusilaron en mayo de 1941 durante el gran desembarco aerotransportado y la consiguiente batalla por la isla. Su tumba en Suda Bay, cerca de Canea, es un lugar de peregrinación para los espíritus sensibles a las vidas románticas, yo incluido.

Mary Chubb, una mujer morena, pequeña (ella misma se describe como “ni esbelta ni sofisticada”), inteligente y con un notable sentido del humor inspirado por su debilidad por Wodehouse (también por H. G. Wells: es capaz de mencionar a los eloi y los morlock hablando de Akenatón), trabajó con Pendlebury en Tell el-Amarna durante dos campañas (de noviembre de 1930 a febrero de 1931 y de octubre de 1931 a febrero de 1932) que en su libro aparecen fundidas en una sola. Luego, tras un viaje de placer a Grecia con los Pendlebury, la EES no la pudo contratar más (siempre andaban mal de dinero: en eso la egiptología no ha cambiado nada) y el célebre Henri Frankfort la reclutó para las excavaciones del Oriental Institute de la Universidad de Chicago en Tell Asmar (antigua Eshnunna), en Irak, sobre las que escribió su otro libro memorialístico, City in the Sand (1957). De regreso a Gran Bretaña, en 1942 fue arrollada por un camión militar cuando iba en bicicleta y resultó gravemente herida. A resultas del accidente perdió una pierna. Dado que no podía volver a las excavaciones, se puso a escribir. Ella misma explica que fue a partir de observar pájaros durante la convalecencia, algo que solo puede hacérnosla más simpática aún. Envió un artículo sobre birdwatching a Punch y se lo publicaron, así que siguió escribiendo. Y surgió Aquí vivió Nefertiti, cuyo primer esbozo fue una colaboración de 15 minutos en la radio en 1951.

El libro es absolutamente encantador y posee además el interés de describir cómo era una excavación arqueológica en los años treinta, cuando el método científico aún convivía con algunas condiciones y actitudes de la edad heroica de la egiptología. En internet he encontrado unas viejas filmaciones de las campañas, para quien quiera tener imágenes de ese mundo. Chubb se incorporó a la misión como eficiente secretaria del director (Pendlebury, el munir), pero acabó haciendo prácticamente de todo, como ella misma enumera: escayolista, química, enfermera, delineante, pintora, arqueóloga, restauradora, carpintera y diplomática. Incluso aportó ella el lema de la expedición: “Infra dig”, excavar más abajo, y profundizar.

Durante el largo viaje en barco hasta Egipto trató de aprender árabe, pero únicamente fue capaz de memorizar una palabra, albanafsaji, violeta, y, deplora “no hay violetas en Tell el-Amarna” (precioso título para un poema). Chubb ofrece en su libro unos datos sobre Akenatón, su época y su capital (algunos hoy ya obsoletos) y recuerda que los expedicionarios, seis, entre ellos otra mujer, Hilda, la esposa de Pendlebury, eran herederos de una ya larga tradición de excavaciones en el sitio, incluidas las de Petrie y las de los alemanes (Ludwig Borchardt) que encontraron, y birlaron, el famoso busto de Nefertiti. De paso en El Cairo, la autora describe con mucha gracia su visita a la Gran Pirámide, que le resultó una pesadilla al sufrir de claustrofobia, pero que realiza por pundonor, apretando los dientes, diciéndose que “era improbable que la pirámide eligiera aquel martes por la tarde para derrumbarse”, y considerando: “Si los demás iban, yo también”. Una de los nuestros Mary, efectivamente. Sintetizó la experiencia afirmando que se sintió “como una pasa en un bizcocho gigante”.

Ya en el sitio arqueológico explica las precarias condiciones de alojamiento, el carácter y las indumentarias de sus compañeros (Hillary lleva salacot y un revólver, John una capa cretense con capucha) y de los trabajadores locales que contratan; el peligro de las serpientes y escorpiones (Pendlebury se sienta encima de uno y lo pasa realmente mal) y la sorpresa ante los aullidos de los chacales, “como almas en pena que vagaran por las ruinas, llorando por sus vidas y hogares perdidos”. La voz de Mary está llena de humor e ironía, pero late en ella sobre todo una intensa emotividad que hace al libro único. Poco a poco nos va sumergiendo en la emoción de la arqueología, el descubrir la sensación única de tener en las manos cosas que hasta entonces no había tocado nadie más que algún súbito de Akenatón, “alguien que”, se entusiasma, “probablemente había visto al faraón y a su esposa Nefertiti y a sus hijas paseando por la ciudad”.

Aparte de que algunos conocimientos de Amarna que se mencionan están desfasados —hoy sabemos que Akenatón y Nefertiti no eran hermanos— hay varias cosas del libro de Chubb que pueden sorprender al lector que conozca a Pendlebury. Una es que no menciona la falta del ojo del arqueólogo (lo perdió de niño y llevaba uno de cristal), algo que curiosamente compartía con el busto de Nefertiti. La otra, que no describe la escena de una de las más conocidas fotos de Pendlebury, el chocante retrato que se hizo en Tell el-Amarna con el torso desnudo y luciendo un gran collar faraónico hallado en el yacimiento. Lo primero es posiblemente por una cuestión de decoro posteduardiano; lo segundo se explica fácilmente porque la imagen fue tomada en 1929, la campaña antes de que acudiera Chubb.

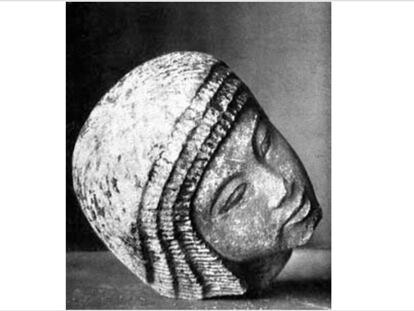

Implicándose cada vez más en la excavación, la joven explica que nunca se había sentido tan “arenosa, polvorienta y entusiasmada”, una descripción exacta de la egiptología de campo. Siente “una descarga eléctrica” cada vez que encuentra un amuleto y la cautiva la magia de Amarna, lo que la lleva a meterse en tumbas pese a su claustrofobia. En el sepulcro real, “ignominioso y profanado”, observa las pinturas con escenas de la muerte de la princesa niña Meketatón y se emociona: “Todos estos murales estaban desconchados y también destrozados como una evocación de aquella pena lejana que de alguna manera perduraba en el aire mohoso”. La campaña culmina con el hallazgo del maravilloso dintel de la casa de Hatiay, de lingotes de oro que hay que vigilar con el revólver desenfundado, y de una hermosa cabecita de escultura de estilo típicamente amarniano y que encuentra la propia Mary. La joven y el equipo creen que representa a la princesa Ankesenpatón (después Ankesenamón), la hija de Akenatón y Nefertiti y luego esposa y reina de Tutankamón.

Aquella cabecita (hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York), se extasía Chubb, había estado olvidada en aquel lugar abrasado de Egipto “mientras Troya ardía, Senaquerib saqueaba ciudades, la grandeza de Atenas llegaba a su cenit y se hundía; y allí seguía cuando Harold cayó en Hastings, y el último Plantagenet murió en Bosworth Field”. Y, al pasear sola por las ruinas, impresionada por el hallazgo, llega el momento culminante del libro y de la vida de la autora: “Un viento frío vibró un momento como el roce de una túnica y un vestido… un susurro débil, como el de unos pies ligeros con sandalias, hasta que dejó de oírse con la brisa. Entonces todo fue luz de luna y silencio: sólo se oían los débiles y lejanos aullidos de los chacales, que parecían fúnebres lamentos de fantasmas, de la gente que, como la bella dama Nefertiti, vivió en estos parajes”. Mary, Mary, ¡llévanos contigo!

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.