El arrojado Lawrence de Creta

Le pedí a un héroe que me hablara de otro. Patrick Leigh Fermor (1915), que protagonizó una de las grandes aventuras de la II Guerra Mundial al capturar al general Kreipe, sólo vio en una ocasión a John Pendlebury (1904-1941), el tuerto Lawrence de Creta, poco antes de la invasión de la isla por los paracaidistas alemanes que lo mataron. Fue en la cueva en Heraklion, donde estaba instalado el cuartel general británico, y Leigh Fermor, entonces joven oficial de Inteligencia, no ha olvidado, 62 años después, la impresión que le produjo aquel día Pendlebury, pese al contínuo ulular de los stukas que machacaban la zona con sus bombas y la siniestra premonición del desastre que se avecinaba. "Iluminó la caverna y disipó nuestros negros pensamientos con su presencia". La voz de Leigh Fermor me llegaba, lejana y con una nota de imprecisa tristeza, a través del teléfono, desde el Worcestershire, donde el escritor y antiguo agente de los servicios secretos del ejército (SOE, Special Operations Executive) en la resistencia antinazi cretense, reside en alternancia con su casa en el sur del Poloponeso.

Educado en Cambridge, egiptólogo, helenista, campeón deportivo, luchador contra los nazis, Pendlebury es un gran personaje romántico

Rifle en bandolera

¿Cómo era Pendlebury?, le pregunté, tras recordar ambos nuestro encuentro en Londres hace dos años y asegurarle yo, para su satisfacción, que seguía perseverando en la lectura de Horacio. "Muy alto y de aspecto muy saludable, atractivo. Aquel día iba de uniforme, pero con un rifle en bandolera y una canana llena de cartuchos a la manera de un kapetanios, un jefe de la guerrilla cretense. No pude dejar de fijarme en su célebre ojo de cristal, que se decía solía dejar sobre la mesa de su despacho para indicar que volvería pronto. Llevaba en la mano el famoso bastón estoque. Y cuando alguien le pidió que lo mostrara, sacó la hoja de la vaina con un único giro de la muñeca y trazó un relámpago letal mientras exhibía una gran sonrisa". ¡Qué diablo de hombre debía ser Pendlebury para despertar la admiración de alguien como Leigh Fermor! A raiz de lo del bastón estoque, que Pendlebury consideraba el arma ideal contra los paracaidistas, hablamos de esgrima. "No creo que él la practicara deportivamente, pero, claro, como sabe, había recibido entrenamiento de caballería en Weedon antes de ser nombrado capitán de inteligencia militar y enviado de vuelta a Creta para organizar la defensa de la isla con los irregulares

[usó esta deliciosa palabra] bajo la tapadera de su puesto de vicecónsul en Heraklion". Leigh Fermor estornudó y me pareció notar a través de la línea que le abrumaba súbitamente el peso de tantas aventuras y tanta vida. "Mi mujer ha muerto recientemente", musitó por fin tras un largo silencio. Joan Leigh Fermor, hija de Bolton Eyres, el vizconde Monsell, que fuera Primer Lord del Almirantazgo, tenía 91 años al fallecer el pasado 4 de junio y había acompañado a su marido desde que se conocieron durante la guerra en El Cairo. La noticia de la muerte de esa gran mujer, amiga de Lawrence Durrell, Giacometti, Balthus y Chatwin, tiñó de nostalgia la conversación en torno a Pendlebury, como si todo un mundo maravilloso y excitante desapareciera mientras yo trataba, ingenuamente, de evocarlo. Me vino a la cabeza aquella frase de un personaje de Conrad: "Sentí en mi corazón que cuanto más se aventura uno, mejor se comprende que todo en nuestra vida es vulgar, insuficiente y vacío".

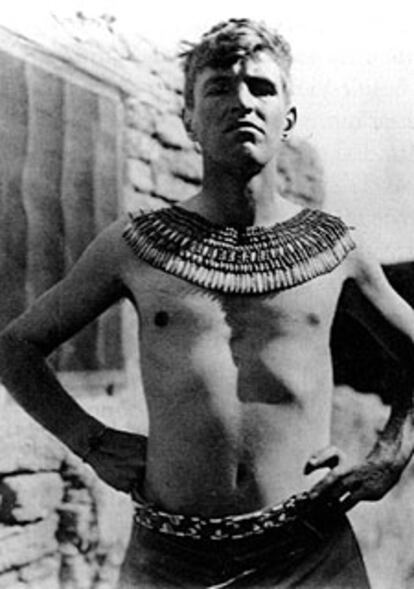

La primera noticia de la existencia de John Pendlebury, del que existe una reciente biografía, The rash adventurer, de Imogen Grundon (2002), la obtuve en las páginas del Akenathon de Nicholas Reeves. Allí aparecía la famosa foto suya tomada en Tell el Amarna, entre las ruinas de la capital del faraón hereje -la excavación de la cual dirigió durante siete años, desde 1930-, con el torso desnudo y luciendo un collar faraónico digno de Nefertiti, con cuyo célebre retrato escultórico compartía, claro, la falta de un ojo.

Educado en Cambridge, egiptólogo, helenista, campeón de atletismo, luchador por la libertad de Grecia, arrojado soldado y guerrillero, incorregiblemente romántico, Pendlebury aparece como un personaje increíble y deslumbrante. La comparación con T. H. Lawrence, aunque Pendlebury no tenía la complejidad psicológica ni el desgarro -y no me refiero a la penosa peripecia de Dera- del rey sin corona de Arabia, no es gratuita. Ambos, eruditos y arqueólogos, verdaderos aventureros e individualistas, se pusieron al frente de guerrillas extranjeras, tropas marginales, desdeñando la masificación de la guerra convencional moderna (véase La gloire de l'aventure, genèse d'une mystique moderne 1850-1940, de Sylvain Venayre).

Nacido el 12 de octubre de 1904, hijo único de un cirujano al que siempre profesó una extrema devoción, y de la hija de un magnate naviero, John Devitt Stringfellow Pendlebury, mostró desde joven una vitalidad, un coraje y una pasión por la cultura excepcionales. Tenaz e impetuoso, la pérdida del ojo en la infancia a causa de un accidente seguramente tuvo que ver con el exacerbado desafío en que convirtió su vida. "Parecía el héroe de una novela romántica, un joven dorado elegido por la fortuna", escribe de él Dilys Powell en The Villa Ariadne (2001), un hermoso libro centrado en el palacete que fue la base de operaciones de la arqueología británica en Creta -y luego la sede del comandante de ocupación alemán-. No fue, sin embargo, Pendlebury un puritano, y para las marchas por las montañas cretenses aconsejaba llevar espárragos, caviar y foie-gras.

Excavaciones

Compaginó su doble interés en Egipto (auspiciado por el mismísimo Wallis Budge) y Grecia, realizando campañas de excavación en uno y otro suelo. En Atenas conoció a una compatriota arqueóloga, Hilda White, 13 años mayor que él, con la que se casó y tuvo dos hijos. En 1929 fue nombrado conservador de Cnossos, los predios del gran sir Arthur Evans, con el que trabajó y cuyos discutibles métodos, teorías y restauraciones criticó (véase Minotaur, de Alexander MacGillivray, 2000). Pendlebury introdujo algunos cambios en la victoriana rutina de Villa Ariadna e hizo instalar una pista de tenis.

Durante años, mientras escribía una gran guía arqueológica de Creta, se dedicó a recorrer toda la isla en extenuantes marchas. Este trabajo de exploración y los contactos y amistades que forjó -los duros montañeros cretenses se rindieron ante el encanto del joven inglés que aguantaba la bebida y trepaba los riscos como ellos- le convirtieron en un personaje clave cuando estalló la II Guerra Mundial. Pendlebury fue enviado como "nuestro hombre en Heraklion" para reclutar y organizar la guerrilla cretense en previsión de la invasión alemana. "Necesito diez mil rifles", decía acompañado por una banda de viejos luchadores con aspecto de degolladores con los que realizó alguna misión digna de Los cañones de Navarone. Cuando en mayo llegó la invasión alemana, es lógico que -en contra de lo que opina Antony Beevor en su estupendo libro Creta, la batalla y la resistencia (2003)- Pendlebury fuera un objetivo primordial de las fuerzas atacantes. Y así, mientras la tierra se oscurecía bajo la sombra atroz de los paracaidistas nazis, se apagó el destello de su vida, como lo hizo el fulgor de la hoja de acero, aquel día en la cueva de Heraklion, al devolverla el héroe, sonriendo, a su vaina.

El ojo de cristal y las pesadillas de Hitler

LA MANERA EN QUE CAYÓ PENDLEBURY EN CRETA es confusa. Parece que en los primeros compases de la acción se vio envuelto en una lucha cuerpo a cuerpo con soldados alemanes en Kaminia, a las afueras de Heraklion, y resultó herido en el pecho (algunos testigos dijeron haberlo visto dar cuenta de tres paracaidistas con su revólver, lo que indicaría que pese al ojo de cristal tenía buena puntería). Llevado a una granja por unos campesinos, un médico alemán le realizó una primera cura, pero al día siguiente otro grupo de paracaidistas lo sacaron del lecho, lo pusieron contra un muro y lo fusilaron. El capitán Pendlebury entró a formar parte inmediatamente de la leyenda en el corazón de los cretenses. Corrió la voz esperanzada de que permanecía escondido en las montañas y se dijo también que un espantado Hitler había hecho desenterrar el cuerpo para estar seguro de su muerte y que el ojo de cristal del héroe reposaba desde entonces en la mesilla de noche del Führer, llenándole de pesadillas. La verdad es que Pendlebury yació bajo una cruz de madera cerca de la Puerta Canea de Heraklion hasta que su cuerpo, hartos los nazis del continuo homenaje floral de los locales, fue trasladado a la zona inglesa del cementerio de la ciudad y, tras la guerra, al camposanto militar británico de Canea, donde el héroe aún descansa a la espera, según algunos cretenses y otros espíritus románticos, de que sea necesario volver a alzarse para luchar por la libertad.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.