Los muertos acabarán hablando

Cuando se destruye un lugar sagrado como es una maternidad entendemos el adjetivo que corresponde a quien está al mando: criminal

Una madre olvida pronto el dolor del parto porque en lo que viene después le va la vida entera. Si la criatura que le compensa el sufrimiento muere, no hay consuelo posible. Nadie sabe la fuerza que infunde a una parturienta su recién nacido, nadie comprende, hasta que lo vive, cómo ese pequeño ser que depende de nosotras, más que un cachorro de cualquier otra especie, hace remontar a la madre de la experiencia del dolor extremo, la sangre y la caída hormonal para que asuma el papel de protectora. Muchas han sido las imágenes que nos sacuden de las víctimas civiles ucranias, pero sin duda la que permanecerá en nuestra memoria y se convertirá en el paradigma de la crueldad de la invasión es la de esa mujer que, habiendo sobrevivido al bombardeo de la maternidad donde esperaba el momento de parir, es trasladada a otro lugar seguro. Desparramada en la camilla, rotos los huesos de la pelvis, sujetándose aún así con la mano la barriga, temblorosa, ajena por el shock incluso al dolor que la desgarra, esa joven, de la que desconocemos el nombre, al saber que el recién nacido ha muerto no encuentra razón alguna para sentirse compensada por el horror y le ruega al cirujano: “Máteme ahora”. Su deseo se cumplió de manera natural. No sabemos cuánto influyó su voluntad de morir: la madre se fue al otro mundo siguiendo el rastro de su niño.

Hay gente que dice no querer ver, no poder soportar imágenes que alimentan las pesadillas nocturnas, pero los reporteros que nos las muestran están dándole un sentido esencial a su trabajo, demostrándonos que para que la opinión del ciudadano sea soberana el periodismo ha de ser libre. La prueba está en que sabemos lo que está ocurriendo en Ucrania, pero desconocemos cada vez más lo que piensa la población de ese país opaco informado por una sola voz, la de Putin, que micrófono en mano exalta el nacionalismo de miles de compatriotas en un mitin siniestro, alimentando mentiras que den sentido a su guerra, ocultando el número de bajas de los jóvenes soldados de reemplazo que manda al campo de batalla. Pero antes o después los muertos acaban hablando, aunque sea por boca de sus madres.

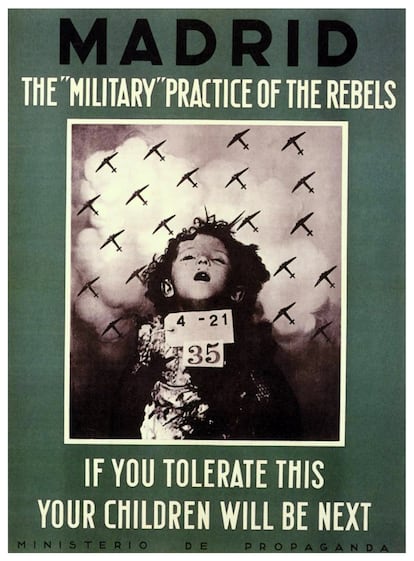

En La llama, la tercera parte de La forja de un rebelde, Arturo Barea cuenta cómo salvó de la quema unas fotos, tomadas en el depósito de cadáveres, de los niños de la escuela de Getafe que un Junker, a vuelo bajo, había bombardeado una semana antes: “Se les había puesto en fila y se les había prendido un número en las ropitas para identificarlos. Había un chiquitín con la boca abierta de par en par en un grito que nunca acabó”. Si esas fotos del otoño de 1936 se convirtieron en una prueba evidente del sufrimiento del pueblo de Madrid fue porque Barea, al frente de la oficina de censura de la república, contradijo el deseo del atemorizado funcionario del Ministerio de Estado y se las llevó a las oficinas de la Telefónica. Pero quien se atrevió a entregárselas a los periodistas extranjeros fue Ilsa, recién llegada a España, la austriaca combativa que se convertiría en esposa de Barea. Ilsa Kulcsar, formada políticamente en el movimiento obrero austriaco, políglota y defensora a ultranza de la verdad periodística, animó a Barea a ser generoso con la información que se concedía a los corresponsales y desafió la tendencia oficial a ofrecer noticias positivas que se suponía favorecían la resistencia del bando republicano. Retando a los superiores, jugándose el pellejo, Kulcsar y Barea entregaron las fotos de los niños de Getafe a la prensa extranjera y estas protagonizaron portadas de prensa de medio mundo. Esos rostros de una infancia brutalmente interrumpida dieron cuenta de los límites que se estaban traspasando. Si alguna vez existieron unos límites en la guerra, asumiendo que se puede hablar de ética en ese trance, en España comenzaron a perderse.

Hay quien piensa que incidir en las fotos de niños muertos, enfermos o parturientas es andar buscando una discutible reacción emocional en quien desde la seguridad de su casa lo contempla. La opinión de Barea es tan clara como su prosa: “Las caras de aquellos niños asesinados tenía que verlas el mundo”. El reporterismo nos insta a mirar de frente a la verdad y la verdad es lo contrario a la propaganda. Cuando se destruye un lugar sagrado como es una maternidad entendemos el adjetivo que corresponde a quien está al mando: criminal.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.